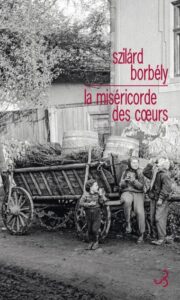

La miséricorde des coeurs de Szilárd Borbély paraîtra en mars chez Christian Bourgeois, dans la traduction d’Agnès Járfás. C’est à travers l’interview de Zsolt Kácsor, publiée dans Népszabadság en 2013, que nous évoquons l’écrivain tragiquement décédé l’année dernière.

Jusqu’ici connu pour sa poésie, Szilárd Borbély se présente pour la première fois comme romancier à l’occasion de l’édition annuelle de la Semaine du livre : Nincstelenek [La miséricorde des coeurs pour la version française, NDT], sa nouvelle œuvre, écrite en prose, est parue aux éditions Kalligram. Le roman que son auteur qualifie de « fiction biographique » est narré par un petit garçon. Né dans un environnement rural, simple mais doté d’une identité d’autant plus complexe, il décrit l’univers des adultes sur un ton sincère et cruellement bouleversant. Confronté à cette communauté d’une brutalité animalière, il ne lui reste qu’une alternative : l’intégrer ou s’enfuir très loin. Dans sa propre imagination, par exemple.

Jusqu’ici connu pour sa poésie, Szilárd Borbély se présente pour la première fois comme romancier à l’occasion de l’édition annuelle de la Semaine du livre : Nincstelenek [La miséricorde des coeurs pour la version française, NDT], sa nouvelle œuvre, écrite en prose, est parue aux éditions Kalligram. Le roman que son auteur qualifie de « fiction biographique » est narré par un petit garçon. Né dans un environnement rural, simple mais doté d’une identité d’autant plus complexe, il décrit l’univers des adultes sur un ton sincère et cruellement bouleversant. Confronté à cette communauté d’une brutalité animalière, il ne lui reste qu’une alternative : l’intégrer ou s’enfuir très loin. Dans sa propre imagination, par exemple.

Szilárd Borbély, en tant que personne, a dû s’armer de beaucoup de courage pour écrire ce livre ? Le texte qui a été créé est en effet particulièrement courageux, tant sur le plan personnel que littéraire.

Je ne parlerais pas de courage mais plutôt de persévérance ou d’obstination. Du courage, non, tout au plus de la persévérance, comme disait Rilke. Ce n’est pas le processus d’écriture qui a été difficile mais les quarante années qui viennent de s’écouler. Et surtout les premières années, de sept à onze ans, qui ont conduit à l’écriture de ce livre. Pour les supporter, survivre, là, en effet, il fallait vraiment du courage. Et de la grâce. Je devais avoir onze ans quand j’ai décidé de changer mon destin : j’ai inventé des exercices pour changer ma façon de marcher, mon regard, mes réactions instinctives.

Pourquoi à ce moment-là ?

Je ne me souviens que de deux de mes anniversaires, le septième et l’onzième. Entre ma septième et ma onzième année, j’ai réfléchi à la manière de m’en sortir. J’aspirais à une vie différente de celle que je voyais autour de moi. J’inventais donc des exercices pour m’émanciper, m’affranchir de mon entourage, de ma famille, des enfants de mon âge. Je m’entraînais à déplacer ma conscience de mon corps à un objet. Ces pratiques exigeaient des efforts terribles. On se moquait souvent de moi, j’ai appris à ne pas me retourner quand on me criait dans le dos. Encore aujourd’hui, je réagis de la même façon, je ne peux pas faire autrement. On peut changer son destin mais le prix à payer est immense.

Le fait que vous évoquiez les nombres sept et onze est significatif car les deux sont des nombres premiers. Ils représentent de véritables repères pour le narrateur du roman. Seraient-ils pour lui une métaphore du prévisible, de la sécurité ?

Il s’agit plutôt d’un enfermement volontaire grâce aux nombres. Premiers fruits de notre imagination, ce sont eux qui nous apprennent l’abstraction : sur la table, il y a trois assiettes mais le chiffre trois n’y est pas, seules les assiettes y sont. Les nombres sont mystérieux et les plus intéressants d’entre eux, ce sont les nombres premiers. Selon une hypothèse de la théorie des nombres, tous les nombres pairs seraient la somme de deux nombres premiers et c’est tellement beau ! Si on n’a pas de jouet, on peut jouer avec les nombres. Et moi, je n’en avais pas.

Le monde décrit dans le roman était à tel point inhumain et dépourvu de culture dans la réalité ?

Le livre est un texte, c’est donc quelque chose de construit, le monde rural est cruel car pragmatique. Par exemple, il est naturel de tuer des animaux : nous tuions un animal presque chaque jour, nous voyions sa peur, nous entendions son râle. Pour battre à mort un chien, il faut de la force d’âme, surtout s’il s’agit d’un chiot. Un univers où il faut couper la gorge d’un être vivant est un espace à part, qui n’a rien à voir avec celui dans lequel les gens font leurs courses dans des supermarchés. Alors moi, j’ai écrit un roman qui évoque un monde archaïque dans lequel la culture a une signification radicalement différente.

C’est pour cette raison que la langue du roman est si cruelle ?

La structure et la langue ont mis des années à prendre forme. Après la mort de mon père, j’ai eu le sentiment que le destin que j’avais fui m’avait finalement rattrapé. Pour m’échapper, je devais tuer en moi l’enfant que j’étais, le fils de mon père. La haine qui nous entourait m’a porté secours. Elle m’a donné la force de m’affranchir de mon destin. Tant que mon père était vivant, c’était plus facile, j’avais matière à exprimer mon rejet. Je devais également tuer mes parents en moi-même. Je m’en suis rendu compte à l’âge de onze ans. Ce fut une prise de conscience désagréable, cruelle, impitoyable mais indispensable pour échapper à cet univers. J’ai retrouvé cette rage, cette haine en écrivant le livre.

Il apparaît de manière tout à fait frappante que le prénom des personnages principaux ne nous est jamais révélé tandis que nous connaissons celui des personnages secondaires juifs : Mózsi et Ráchel. Quelle est la raison de cette distinction ?

A la campagne, les prénoms n’ont pas d’importance. Souvent seul le facteur connaissait le vrai nom des gens. En réalité, les sobriquets et les surnoms étaient d’usage. Parent d’un tel ou d’un tel, c’est le lien social qui importait. Pour répondre à votre question, ceux qui avaient un nom n’avaient pas de place. Dans le village où nous vivions, les maisons des juifs tués, dépouillés ont été occupées par des familles hongroises. Certaines d’entre elles ont été converties en bar, restaurant, commissariat ou épicerie tandis que la synagogue, la yechivah et le bain rituel ont été détruits. Dans les années 1970, le bassin en ciment du bain juif servait de débarras au bar, et à partir des années 1990, même le cimetière a été dépouillé, les tombes de marbre rouge vendues. Aujourd’hui, il n’existe aucune trace de ces gens. S’ils n’ont pas de mémoire, qu’ils aient au moins un nom. Interview de Zsolt Kácsor parue dans l’édition de Népszabadság du 10 juin 2013.

Interview de Zsolt Kácsor parue dans l’édition de Népszabadság du 10 juin 2013.

Traduction : Gábor Orbán et Anne Veevaert