Entretien avec Judit Szilágyi, commissaire de l’exposition du Musée littéraire Petőfi à l’Institut hongrois de Paris.

Comment vous est venue l’idée d’une exposition explorant les liens entre littérature et bonne chère ?

Je dirais plutôt : comment ne pas y penser ? En Hongrie également la ferveur gastronomique fait rage. En outre, ces quinze dernières années ont vu émerger de nouveaux genres hybrides, tels que le polar culinaire mis au point par András Cserna-Szabó et Béla Fehér, un duo d’écrivains qui mêle littérature et histoire de la gastronomie. Avec le monodrame de Lajos Parti Nagy, Les Méfaits de l’alimentation, ou le roman de Márton Gerlóczy, Journal d’un épicier, la gastronomie n’est plus un thème accessoire mais devient un élément structurel central de l’œuvre. Je pourrais également citer Monte Cristo communiste de Noémi Szécsi dont le personnage principal, garçon-boucher, devient végétarien.

Sous l’influence de Béla Bicsérdy…

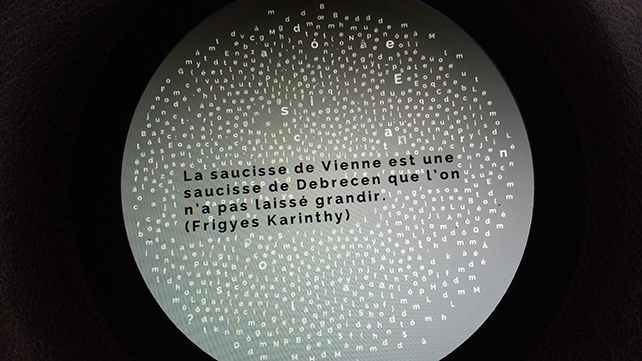

Bicsérdy, l’apôtre du crudivorisme [pratique alimentaire consistant à se nourrir exclusivement d’aliments crus] jouissait d’une popularité extraordinaire dans la Hongrie des années 1920. Le roman de Noémi Szécsi n’est pas l’unique raison justifiant la présence de ce personnage dans notre exposition. Peu le savent mais, sous l’influence de sa femme, Dezső Kosztolányi est également devenu un « bicsérdyste » convaincu. Il a suivi les conseils alimentaires du maître pendant environ un an en dépit des incessantes moqueries de son ami, Frigyes Karinthy. L’une des photos de l’exposition représente la famille Kosztolányi autour d’une table couverte de légumes et de fruits. Dans le bas du cliché qui accompagnait un article paru dans un journal de l’époque, on aperçoit un médaillon avec la photographie du chien des Kosztolányi accompagnée de la phrase suivante : « Le chien est le seul membre de la famille qui continue de manger de la viande. ». Selon la légende urbaine, l’écrivain abandonne ce régime après être tombé sur un fascicule rédigé par Bicsérdy. Celui-ci était tellement mal écrit que le grand styliste n’a pas pu le tolérer.

Qu’est-ce qui a dicté le choix des pièces rassemblées pour cette exposition ?

Dès le début, notre objectif était d’éviter de réduire le champ de notre exposition à une évocation historique de la gastronomie hongroise. Nous ne voulions pas d’une exposition qui se serait contentée de présenter des recettes ou de décrire les goûts et les aversions culinaires de tel ou tel écrivain hongrois. Nous souhaitions plutôt explorer les possibilités poétiques du thème de l’alimentation. Ce qui nous intéressait, c’était d’identifier et de présenter des textes porteurs d’un supplément de sens. Nous avons beaucoup lu, notre corpus s’étendait du Moyen âge à nos jours. Nous nous sommes retrouvés avec une très large sélection de textes. Au fur et à mesure que ceux-ci s’accumulaient, les grands thèmes symboliques associés à l’alimentation ont commencé à se dégager : la spiritualité, l’identité nationale, la sensualité, la mort…

La difficulté d’une exposition littéraire réside probablement dans le fait qu’elle réunit pour l’essentiel des éléments textuels ; les positionner dans l’espace, les convertir en expérience visuelle, tridimensionnelle représente un véritable défi. À quels procédés avez-vous eu recours pour affronter ce défi ?

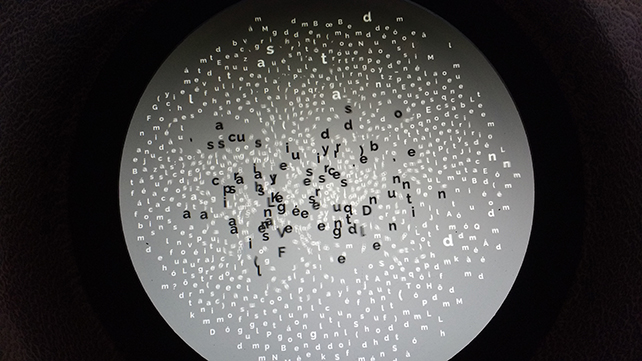

Nous avons essayé de choisir des textes courts, faciles d’accès. Certains ont été imprimés sur des assiettes, des torchons de cuisine, d’autres se reconstituent à partir de pâtes-alphabet dès que le visiteur remue le fluide numérique d’une soupe virtuelle qui mijote sur la cuisinière. L’exposition contient de nombreuses photographies et objets personnels dont la fonction est tantôt évidente (sucrier, plat à rôti, boîte à épices), tantôt un brin mystérieuse (grands os à moelle sur le bureau de György Petri). Il n’en demeure pas moins qu’en tant qu’historienne de la littérature, je reste un peu frustrée quand il faut résumer en un seul paragraphe un élément aussi complexe que le livre de cuisine d’Eronim Mox dans Les Oiseaux de Verhovina d’Ádám Bodor. D’ailleurs, en assumant à la fois des fonctions de texte biblique et de livre de cuisine, recueil de toutes les connaissances relatives au passé et à l’avenir, ce livre pourrait constituer le point final de cette recherche gastro-littéraire, la métaphore ultime.

« À la fin de l’exposition, les plus enthousiastes pourront se constituer une bibliographie et y puiser à leur guise » – écrit une critique [Sipos Tünde, prae.hu, 2016.12.14] à propos de l’exposition à Budapest, rappelant que la prolongation naturelle d’une exposition littéraire est l’acte de lire. Pour la version parisienne, vous avez privilégié les œuvres disponibles en traduction française ?

Oui, nous avons privilégié des auteurs déjà traduits et ceux dont le nom est familier au public français. Un autre critère de sélection important était de choisir des extraits n’exigeant pas une connaissance approfondie du contexte socioculturel ou de l’œuvre de l’auteur. C’est probablement pour cette raison que nous citons davantage d’écrivains à Paris que dans l’exposition de Budapest qui, par exemple, ne mentionnait ni Péter Esterházy ni György Dragomán. Il est de notoriété publique qu’Esterhazy aimait beaucoup manger et évoquait volontiers ces sujets, notamment dans ses interviews. Dragomán est quant à lui un cuisiner émérite qui publie régulièrement ses recettes sur les réseaux sociaux. Pourtant, malgré tous nos efforts, nous avons cherché en vain dans leurs romans des passages où ils feraient usage de ces connaissances culinaires, plus exactement, où ils en feraient un usage « bodorien ». C’est pourquoi, à Budapest, ces auteurs ne faisaient partie de notre sélection. À Paris, ils sont représentés par des petites notes biographiques, une forme facile à transposer dans une autre langue.

Parmi les livres de cuisine, les ouvrages écrits par des femmes, souvent des femmes d’écrivains, sont majoritaires (surtout si l’on inclut parmi ces femmes Ignotus qui a publié le sien sous le pseudonyme de « Madame Emma »). Rassurez-moi, la répartition des tâches dans les familles d’écrivains ne suit quand même pas la logique de « l’homme disserte sur la cuisine, la femme la fait » ?

Mais si justement.

Déjà, les femmes sont moins nombreuses que les hommes sur la scène littéraire mais, qui-plus-est, toute proportion gardée, elles écrivent beaucoup moins sur l’alimentation, la confection des plats que leurs confrères masculins alors que probablement ce sont elles qui s’acquittent de ces tâches au quotidien. Cela nous a beaucoup surpris mais nous avons eu du mal à trouver des extraits d’œuvres écrites par des femmes. Selon toute apparence, ces deux rôles sont irréconciliables, même aujourd’hui. La maternité, par exemple, est un thème que les femmes écrivains abordent d’une manière beaucoup plus décomplexée.

En revanche, les légendes culinaires évoquant des femmes d’écrivains sont innombrables. L’épouse de Jókai, l’actrice Róza Laborfalvi, dirigeait sa maison d’une main de maître, quoiqu’un peu imprévisible : des poules, dit-on, courraient sur son piano mais on y dégustait des fruits de mers provenant des côtes françaises, des parfaits, des terrines et d’autres spécialités gastronomiques qui ont manifestement inspiré les minutieuses descriptions culinaires de Jokai. Selon les mauvaises langues, la femme de Kálmán Mikszáth, en toute ingénuité aurait précipité la mort de son mari en le gavant de nourriture. Elle servait à Kálmán déjà au lit des pâtes au fromage blanc arrosées de graisse et saupoudrées de lardons que l’écrivain engouffrait avant de s’endormir. Plusieurs femmes d’écrivains ont publié des livres de cuisine. L’épouse de Ferenc Móra fut une véritable pionnière en la matière avec son ouvrage tout à fait novateur rempli de conseils extrêmement précis et pragmatiques. András Cserna-Szabó et Béla Fehér ont fait remarquer à propos de ce livre sans cesse réédité qu’il était plus strict que le manuel militaire de l’Autriche-Hongrie. Móra aurait souvent bougonné en constatant que sa femme avait plus de succès que lui.

Je suppose qu’une partie des lecteurs n’a jamais visité le palais Károlyi, édifice de style classique au cœur de Budapest qui héberge le Musée littéraire Petőfi. D’ailleurs, le mot « musée » me semble un peu réducteur pour couvrir toutes les activités de votre institution. Pourriez-vous les évoquer brièvement ?

Une institution similaire existe en Hongrie, à Debrecen, la Maison de la littérature (Irodalom Háza), mais elle s’intéresse exclusivement à la vie littéraire locale. Les trois plus grands fonds de manuscrits hongrois sont répartis entre l’Académie des sciences, la Bibliothèque nationale Széchényi et le Musée littéraire Petőfi. Ce dernier a été fondé expressément pour prendre soin des archives de Sándor Petőfi léguées au Musée. Aujourd’hui, il serait probablement plus juste de l’appeler « maison de la littérature » ou « musée de la littérature » car, au fil des années, il s’est enrichi d’autres archives très conséquentes (celles d’Endre Ady, d’Attila József et de Zsigmond Móricz). Contrairement aux deux autres institutions mentionnées ci-dessus, les collections de notre musée ne se limitent pas aux manuscrits mais comprennent également tout ce qui peut être lié à la personne ou au culte d’un écrivain : meubles, objets utilitaires, peintures, dessins, photographies, bibliothèques complètes (d’où l’intérêt particulier de notre bibliothèque qui comporte énormément de premières éditions). Outre les expositions, nous organisons un grand nombre de manifestations (présentations de livre, soirées théâtrales, lectures, discussions), 400 au total l’année dernière. Notre musée héberge également le Bureau du livre et de l’aide à la traduction (Könyv- és fordítástámogatási Iroda) qui œuvre pour faire connaître la littérature hongroise à l’étranger, ainsi que l’Académie littéraire numérique (Digitális Irodalmi Akadémia) dont l’objectif est de faciliter l’accès numérique aux œuvres hongroises.

Interview : Gábor Orbán

Traduction : Gábor Orbán, Anne Veevaert