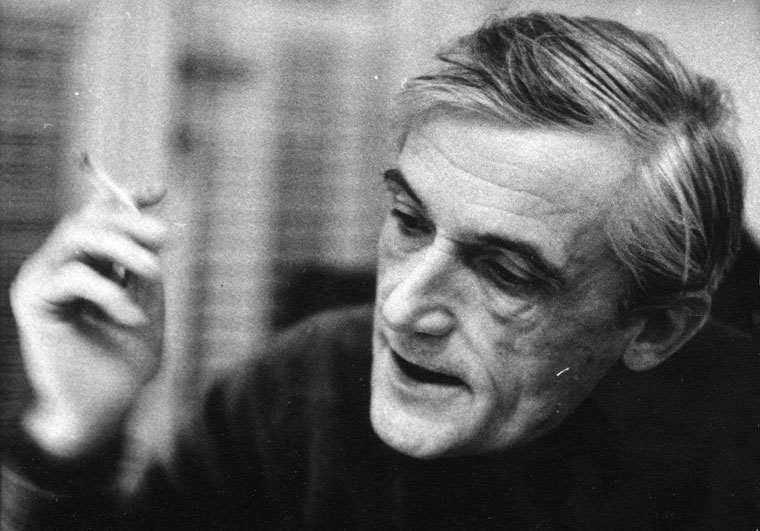

Interview avec Zsuzsa F. Várkonyi, auteure du roman Roman de jeune fille pour temps masculins (Háttér, 2018; Libri, 2020) qui a inspiré le film « Ceux qui sont restés », projeté au cinéma Le Grand Action le 18 décembre à 18h en présence du réalisateur, Barnabás Tóth.

Si je devais identifier le procédé le plus efficace du livre (et du film qu’il a inspiré), je proposerais certainement la retenue, qui, je dirais, caractérise à la fois le récit déroulé au premier plan sous les yeux du lecteur (ou du spectateur), cette relation qui évolue principalement dans le huis clos des appartements, mais aussi, au second plan, le contexte évoqué en filigrane, ces événements insupportablement tragiques, également à l’origine de cette relation peu conventionnelle. Il nous faut reconstituer ces éléments à partir de détails et de fragments de mémoire qui ne sont que suggérés. Cette « retenue » relève-t-elle chez vous d’une forme d’écriture consciente ou le traumatisme que constitue la perte de nos proches ne peut-il s’exprimer autrement que sèchement, à travers cette forme de silence éloquent ?

Si je devais identifier le procédé le plus efficace du livre (et du film qu’il a inspiré), je proposerais certainement la retenue, qui, je dirais, caractérise à la fois le récit déroulé au premier plan sous les yeux du lecteur (ou du spectateur), cette relation qui évolue principalement dans le huis clos des appartements, mais aussi, au second plan, le contexte évoqué en filigrane, ces événements insupportablement tragiques, également à l’origine de cette relation peu conventionnelle. Il nous faut reconstituer ces éléments à partir de détails et de fragments de mémoire qui ne sont que suggérés. Cette « retenue » relève-t-elle chez vous d’une forme d’écriture consciente ou le traumatisme que constitue la perte de nos proches ne peut-il s’exprimer autrement que sèchement, à travers cette forme de silence éloquent ?

Sans nul doute, ne rien dire à leurs enfants de cet enfer, ou n’en laisser échapper que certains éléments factuels et soigneusement filtrés est une caractéristique des survivants de l’Holocauste. Le fait que les ouvrages sur le sujet aient commencé à paraître dans les années 1990 seulement, après la mort des survivants et au moment où leurs enfants prenaient la plume avant d’être rattrapés par l’âge, est également un signe du nombre de personnes qui ont vécu cette tragédie du destin comme un tabou familial absolu. C’est comme si nous adressions un message : « Nous voulons malgré tout le dire avant de partir ». Jusqu’à quel point restons-nous fidèles, en tant qu’écrivain, à cette « retenue » expérimentée dans l’enfance dépend bien sûr de chacun. S’agissant de mon livre, je pense que je ressens, parle et vis de la même manière dans ma vie personnelle. Inutile de trop parler, il faut plutôt se comprendre. Comme la réaction du protagoniste masculin du livre, par exemple, lorsque la petite fille fiévreuse lui reproche de ne pas l’avoir réveillée quand un matin il passe près de son lit sans faire de bruit, la laissant aux soins de sa tante. « Tu m’aurais réveillé si j’avais été malade et que j’avais fini par m’endormir ? », lui demande-t-il. « Je ne t’aurais pas laissé comme ça… », répond-elle et il déglutit. Nous devons sentir les choses, par exemple, lorsque l’autre avale sa salive sans dire un mot.

L’intrigue du livre est centrée sur la relation entre une adolescente de 16 ans et un médecin de 42 ans. Ils ont tous deux perdu leur famille à cause de l’Holocauste. Ce sont ceux « qui sont restés » (tel est le titre du film tiré du livre), confrontés à l’absence des êtres chers, mais aussi à la question qui les torture du « pourquoi moi ? ». La vertu du livre est d’être capable de montrer les nombreuses facettes de cette relation aux entrelacs multiples : une petite fille volontaire choisit non seulement un père de remplacement, mais un homme respectable et responsable, un partenaire spirituel, etc. Soulignons tout de suite qu’il ne s’agit en aucun cas d’une histoire de Lolita, mais en même temps le roman ne contourne pas le thème de l’attirance, et même de l’attirance physique, ce qui confère encore plus d’authenticité à cette relation fondamentalement platonique, reposant sur l’amour et le respect mutuels. Regrettez-vous que dans son film Tóth Barnabás, peut être effrayé par ce thème dangereux, ne soit pas allé aussi loin que le livre ?

Cette question, il n’y a que les hommes qui la posent. Ils sont, semble-t-il, davantage préoccupés par le franchissement des frontières interdites, même si le drame est toujours déclenché en présence de quelque chose qui ne serait jamais arrivé dans des « circonstances normales ». Quiconque a lu le livre sait que ces barrières tombent un soir où la mort plane, et la peur de la mort entraîne toujours la sexualisation de la relation. Cependant, je ne peux qu’être reconnaissante pour la manière dont cet épisode apparaît dans le film : c’est une belle solution. Et il est également naturel qu’un film de 85 minutes ne puisse pas raconter l’histoire originale dans sa totalité, car elle s’étend sur une bonne vingtaine d’années de plus que ce que le film aurait pu contenir. Je suis très satisfaite du film de Tóth Barnabás, mais bien sûr sa réalisation a donné lieu à maintes discussions et conciliations préalables.

Le roman n’est pas un livre sur l’Holocauste, l’histoire singulière de la relation qui se trouve au cœur du récit est, pourrait-on dire, universelle, mais les personnages sont tous, presque sans exception, des Juifs hongrois, et la tragédie vécue par la communauté juive hongroise émerge constamment derrière des phrases paraissant innocentes à première vue ; par exemple, « J’ai un cousin. Il s’appelle Bódog [‘heureux’ en hongrois]… mais sa mère n’était pas contente de son nom… C’est ce que Papa a dit, il plaisante sur tout… parce qu’elle voulait l’appeler Félix. Un nom français qui signifie ’heureux’ en latin. Mais l’oncle Imre a voulu lui donner un nom hongrois. Parce que nous sommes hongrois ». (p. 48) Inévitablement, le livre de Katalin Fenyves, Assimilation imaginaire(1), me vient à l’esprit… Dans une interview(2), vous évoquez le fait que des années, des décennies après la guerre, parler de cette expérience et des horreurs qu’ils avaient vécues était tabou pour les enfants juifs. Parce que la société ne le tolérait pas. Bien sûr, ceci aussi est mis en évidence dans un autre passage du livre. Un de ses professeurs dit de la jeune fille (Klára) qui, malgré ses capacités exceptionnelles, ne réussit pas bien à l’école : « Nous avons eu beaucoup d’enfants difficiles en 45, 46… Mais ils se sont rétablis… ou ils ont abandonné l’école. Mais elle, elle ne va pas mieux. En outre, elle est comme un reproche vivant. Et les autres le ressentent aussi. » (P. 54) Quand ce genre de silence insupportablement cynique a-t-il cédé la place à une forme ou une autre de confrontation avec le passé ?

Dans les communautés non juives, je pense que cette confrontation n’a toujours pas eu lieu. En Hongrie, pratiquement personne dans aucune école ou institution collective n’a parlé de l’Holocauste au cours de ces 75 dernières années. Et pourtant nous savons, grâce à plusieurs enquêtes et rapports internationaux, que la participation de la population civile au pillage et à la déportation des Juifs était plus active en Hongrie que partout ailleurs. Nous savons également, par exemple, que le Parti communiste a permis aux membres des croix fléchées qui se portaient volontaires pour rejoindre le Parti d’être dispensés de rendre des comptes devant les « commissions de contrôle ». Et la plupart d’entre eux étaient volontaires. Si pratiquement rien n’a évolué dans ce domaine ces 30 dernières années, c’est évidemment pour « ne pas heurter la sensibilité des familles concernées ». Il en serait de même si maintenant votre équipe éditoriale retirait ce paragraphe de l’interview. Pourtant, personne n’est responsable des actes de ses aïeux. (Cette phrase a été inscrite dans le hall du musée d’histoire de Berlin pour apaiser les jeunes générations.) Chacun est uniquement responsable de son propre système de valeurs et de ses actions. Et il est possible d’influencer positivement ou négativement ce système de valeurs. Des programmes bien conçus, fondés sur des débats et des discussions ouvertes pourraient y contribuer.

Dans les communautés non juives, je pense que cette confrontation n’a toujours pas eu lieu. En Hongrie, pratiquement personne dans aucune école ou institution collective n’a parlé de l’Holocauste au cours de ces 75 dernières années. Et pourtant nous savons, grâce à plusieurs enquêtes et rapports internationaux, que la participation de la population civile au pillage et à la déportation des Juifs était plus active en Hongrie que partout ailleurs. Nous savons également, par exemple, que le Parti communiste a permis aux membres des croix fléchées qui se portaient volontaires pour rejoindre le Parti d’être dispensés de rendre des comptes devant les « commissions de contrôle ». Et la plupart d’entre eux étaient volontaires. Si pratiquement rien n’a évolué dans ce domaine ces 30 dernières années, c’est évidemment pour « ne pas heurter la sensibilité des familles concernées ». Il en serait de même si maintenant votre équipe éditoriale retirait ce paragraphe de l’interview. Pourtant, personne n’est responsable des actes de ses aïeux. (Cette phrase a été inscrite dans le hall du musée d’histoire de Berlin pour apaiser les jeunes générations.) Chacun est uniquement responsable de son propre système de valeurs et de ses actions. Et il est possible d’influencer positivement ou négativement ce système de valeurs. Des programmes bien conçus, fondés sur des débats et des discussions ouvertes pourraient y contribuer.

Le livre respire l’empathie et la tolérance : ces deux personnes qui, disons, dysfonctionnent trouvent leur équilibre dans une construction inhabituelle (Klára vit la moitié du temps chez le médecin, l’autre moitié chez sa tante), ce qui signifie, pour les deux de pouvoir survivre, retrouver une vie qui peut être qualifiée de « normale », et même, d’avancer dans un contexte historique de nouveau étouffant (la dictature communiste). Comme si, au-delà des apparences et des conventions, la vie trouvait toujours son chemin. (Cela rappelle un peu le livre de Péter Gárdos, « La Fièvre de l’aube », qui parle également des survivants de l’Holocauste et qui a été publié en français il y a quelques années.) Si je n’avais pas su que l’auteure était psychologue de métier, je n’aurais peut-être pas souhaité comparer l’attitude compréhensive et tolérante de la narratrice avec celle du psychologue, mais je le sais et je suis donc obligé de vous demander dans quelle mesure la psychologie alimente votre activité d’écrivain.

Les deux ont une troisième source : la personnalité. Si quelqu’un se tourne vers le métier de psychologue, c’est que « c’est comme cela que fonctionne sa tête », son cœur, et c’est cette même tête et ce même cœur qui agissent lorsqu’il ou elle écrit, même s’il s’agit d’une histoire fictive. En fait, j’écris pour moi depuis l’âge de dix ans, mais je me suis dit que seul « Roman de jeune fille pour temps masculins » (Férfiidők lányregénye) pouvait intéresser les autres. Je suis très heureuse que la quatrième édition du livre soit presque épuisée et que l’édition allemande soit un succès. Ce printemps, la version anglaise du roman a également été édité par JewishGen aux États-Unis, et le livre connaît déjà un succès certain.

(1) Katalin Fenyves, Képzelt asszimiláció? Négy zsidó értelmiségi nemzedék önképe (Assimilation imaginaire ? L’identité de quatre générations d’intellectuels), Corvina, 2010

(2) Amiről nem beszéltünk [Ce dont nous n’avons pas parlé., entretien avec F. Várkonyi Zsuzsával, Revizor, 22.05.2020

Interview : Gábor Orbán

Traduction : Anne Veevaert