Transcription de l’interview réalisée dans le cadre des ateliers de traduction littéraire de l’Institut Liszt en 2022.

De 1995 à 2010, vous avez traduit l’intégralité de l’œuvre d’Imre Kertész aux éditions Actes Sud. Cette entreprise d’envergure (13 livres en 15 ans) a été en quelque sorte récompensée par l’attribution du prix Nobel à l’auteur hongrois en 2002. C’est comme cela que vous l’avez vécue ? Que ressentez-vous sentez quand l’auteur traduit que vous estimez peine à susciter de l’intérêt en France ? J’imagine que cela vous est arrivé aussi…

Natalia Zaremba-Huzsvai : […] Nous choisissons la plupart du temps les livres que nous traduisons. C’était le cas pour Imre Kertész, c’était donc pour nous un immense plaisir qu’il ait eu le prix Nobel, en reconnaissance de toute son œuvre. […] Nous savons très bien qu’il n’y aura pas un deuxième prix Nobel dans notre carrière, mais quand les journaux publient des articles les livres qu’on a traduits ou y font référence, ça nous fait plaisir, bien sûr. Pour notre atelier, j’ai choisi le livre que voici, c’est un bref roman de Zsuzsa Selyem.. [En s’adressant aux participants de l’atelier] Le fait que vous ayez participé à ce jeu, c’est pour nous une récompense et un plaisir, dans la mesure où vous vous êtes penchés sur le texte, partageant ainsi une activité qui nous passionne.

Charles Zaremba : Quand un livre ne marche pas, bien évidemment, d’abord on pleure et, après, j’accuse les libraires et les éditeurs français, mais surtout les libraires et le public d’être insensibles à ce qui se passe dans la zone géographique située entre la France et la Russie. Il y a un tropisme, une sorte solidarité des empires culturels. L’empire français et l’empire russe, et tout ce qu’il y a entre les deux c’est du menu fretin. Dans de nombreuses librairies, le rayon de littérature comprend une étagère « Russie et pays de l’Est », et c’est là qu’on trouve les auteurs hongrois…

Natalia Zaremba-Huzsvai : Et encore, un seul, le Bartis qui vient de paraître… [rires]

Charles Zaremba : Les auteurs tchèques, slovaques, bulgares sont à la même enseigne, les polonais aussi. Donc, il y a un problème général. Doublé d’un manque de curiosité, me semble-t-il : lorsque Kertész a eu le prix Nobel, son roman Être sans destin a immédiatement été cité dans toutes les bibliographies, il a été étudié dans les écoles, mis sur les listes des lectures conseillées aux élèves. Ça a duré un an, deux ans, et ensuite on est sagement revenu à Primo Levi qui est déjà inscrit dans le paysage, et qui est plus facile à comprendre que Kertész.

Charles Zaremba : Les auteurs tchèques, slovaques, bulgares sont à la même enseigne, les polonais aussi. Donc, il y a un problème général. Doublé d’un manque de curiosité, me semble-t-il : lorsque Kertész a eu le prix Nobel, son roman Être sans destin a immédiatement été cité dans toutes les bibliographies, il a été étudié dans les écoles, mis sur les listes des lectures conseillées aux élèves. Ça a duré un an, deux ans, et ensuite on est sagement revenu à Primo Levi qui est déjà inscrit dans le paysage, et qui est plus facile à comprendre que Kertész.

Dans un article paru dans le Matricule des Anges (1), vous écrivez que « l’œuvre de Kertész se compose de romans et de textes non narratifs, essais et journaux. Ses romans présentent principalement des difficultés d’ordre stylistique : depuis le phrasé hésitant d’Être sans destin jusqu’à l’extraordinaire fluidité du Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas en passant par la complexité du Refus et la musicalité entêtante du Drapeau anglais. Chacun de ces textes pose un autre problème stylistique, et constitue une expérience unique dans la littérature hongroise. » L’amour des problèmes stylistiques semble d’ailleurs guider tout votre parcours de traducteur : Bartis, Krúdy, Örkény, Zsuzsa Rakovszky, Spiró, Totth Benedek, László F. Földényi… – ces grands écarts stylistiques relèvent d’un choix conscient ?

Charles Zaremba : Entendons-nous bien, c’est Natalia qui lit tout, tout ce qui paraît, et moi, je viens après. Elle est très sensible au contenu et moi, je suis plutôt sensible au style. C’est comme un partage des tâches. Elle voit le fond, elle comprend des choses et moi, je travaille la forme. Vous avez cité Földényi. Cet auteur ne présente pas vraiment de problèmes de style, dans son cas, le problème réside vraiment dans la compréhension du texte. Il est extrêmement érudit. Ses écrits sont d’un très haut niveau universitaire, donc, ce n’est pas du tout le même travail qu’avec Kertész.

Natalia Zaremba-Huzsvai : Les noms que vous avez cités au hasard, ce sont mes préférés. [rires] Et de ce fait, il y a des styles différents. Un autre souci guide aussi mes choix. J’aime beaucoup d’autres auteurs hongrois, mais il faut toujours tenir compte de certaines spécificités locales, et comme le disait notre premier éditeurs, tout ne passe pas les frontières. Certains sujets, certaines problématiques sont très liés à la Hongrie, je sais qu’ils ne trouveront pas de lecteur en France, donc, je ne tente même pas de proposer ces textes à un éditeur, je l’avoue. J’aime bien quand le texte est universel. Quant style, il est lié au sujet.

Charles Zaremba : C’est vrai que généralement le texte avec un bon contenu a aussi un bon style. Je ne sais pas s’il peut y avoir un texte profond décrit avec de manière banale. Ou alors à ce moment-là, c’est la banalité qui devient le style et le ton. Mais un auteur qui a quelque chose de nouveau à dire, il doit inventer son propre moyen d’expression. C’est ce qui est intéressant, également dans la traduction.

Charles Zaremba : C’est vrai que généralement le texte avec un bon contenu a aussi un bon style. Je ne sais pas s’il peut y avoir un texte profond décrit avec de manière banale. Ou alors à ce moment-là, c’est la banalité qui devient le style et le ton. Mais un auteur qui a quelque chose de nouveau à dire, il doit inventer son propre moyen d’expression. C’est ce qui est intéressant, également dans la traduction.

Charles, vous avez donné dans un entretien (2) une très belle formule concernant la part d’écrivain du traducteur : celui-ci serait un « auteur second » dont l’invention se limite au maniement de la langue. Comment travaille cet « auteur second » quand il est à deux ?

Natalia Zaremba-Huzsvai : Travailler à deux, c’est commode pour nous. Parce qu’on aime faire la même chose. À savoir, lire et interpréter un texte. Après, dans nos lectures personnelles, celles qu’on ne va pas travailler, c’est très rare qu’on tombe d’accord sur un livre. Nous n’avons pas toujours les mêmes goûts. Mais pour les traductions, on est quand même sur la même longueur d’onde. Moi, je veille à ce que ce soit juste, qu’il n’y ait pas de faux sens, de contresens. Et Charles travaille la forme, parce que je ne sais pas si un étranger peut apprendre le français à cent pour cent. Tous ces temps grammaticaux !… En hongrois, il y en a trois, et on s’en sort très bien. Pour nous, la justesse et la perfection de traduction, c’est quand on la fait à deux. Après, on n’est pas toujours côte à côte. Ça dépend du texte. Parfois, c’est l’un qui traduit et l’autre qui repasse. Certains textes qui sont un peu plus faciles, sans jeux de mots et sans allusions cachées, Charles peut le faire seul, mais il faut absolument que je vérifie, s’il a bien saisi le style, le sens, etc. Et quand c’est moi qui fais le premier jet, c’est lui qui vérifie la grammaire. Donc, ça change…

Charles Zaremba : Mais par exemple, un auteur comme Kertész, on faisait vraiment simultanément, en même temps. Ça présente tellement de difficultés que…

Natalia Zaremba-Huzsvai : Földényi aussi…

Charles Zaremba : Mais pas le même genre. Pour Földényi, il y a un gros travail de lectures annexes, des bibliographies, parce qu’il fallait comprendre de quoi il parle, s’il cite tel et tel passage de Hegel ou d’un autre auteur, il faut aussi comprendre ce qu’il y a dans ce passage, donc, il y a beaucoup de travail annexe. Pour Kertész, c’est plus formel. Certaines phrases du Kaddish font deux pages. Et il s’agit de garder la longueur de cette phrase, parce que cette longueur est voulue, elle fait sens. Il nous est arrivé de passer plusieurs jours sur une phrase, ou parfois sur un morceau de phrase. Surtout que le français n’a pas de déclinaison, un ordre des mots assez strict, alors qu’en hongrois, l’ordre des mots est beaucoup plus souple, et il faut veiller à ce que les relations syntaxiques restent limpides. Ça demande beaucoup de travail. De toute manière, qu’on traduise simultanément ou non, il y a toujours un moment de lecture commune.

Charles Zaremba : Mais pas le même genre. Pour Földényi, il y a un gros travail de lectures annexes, des bibliographies, parce qu’il fallait comprendre de quoi il parle, s’il cite tel et tel passage de Hegel ou d’un autre auteur, il faut aussi comprendre ce qu’il y a dans ce passage, donc, il y a beaucoup de travail annexe. Pour Kertész, c’est plus formel. Certaines phrases du Kaddish font deux pages. Et il s’agit de garder la longueur de cette phrase, parce que cette longueur est voulue, elle fait sens. Il nous est arrivé de passer plusieurs jours sur une phrase, ou parfois sur un morceau de phrase. Surtout que le français n’a pas de déclinaison, un ordre des mots assez strict, alors qu’en hongrois, l’ordre des mots est beaucoup plus souple, et il faut veiller à ce que les relations syntaxiques restent limpides. Ça demande beaucoup de travail. De toute manière, qu’on traduise simultanément ou non, il y a toujours un moment de lecture commune.

Natalia Zaremba-Huzsvai : Pour la phrase, j’ai une anecdote : Kertész ne parlait pas français et il nous faisait confiance, je dirais à 100 %. La seule chose qu’il vérifiait était si les phrases étaient assez longues. « C’est bien long, alors ça va. » Il y avait des gens qui lui rapportaient que oui, oui, c’est bien, je pense, mais c’était très important pour lui que ce soit respecté.

Charles Zaremba : Parfois, il y a des auteurs qui pensent faire des phrases très longues tout simplement parce qu’ils mettent une virgule au lieu de mettre un point. Chez Kertész, la phrase est construite, il y a tout un raisonnement et syntaxiquement, tout se tient. C’est pourquoi le Kaddish en particulier a demandé énormément de travail. Mais le texte a été dit par un comédien suisse, Jean-Quentin Châtelain, dans une mise en scène de Joël Jouanneau, et c’était très remarquable, parce que ça nous a permis de redécouvrir le texte, c’est-à-dire de l’entendre de l’extérieur, et c’était assez émouvant pour nous de constater que la version française fonctionnait, les gens étaient scotchés.

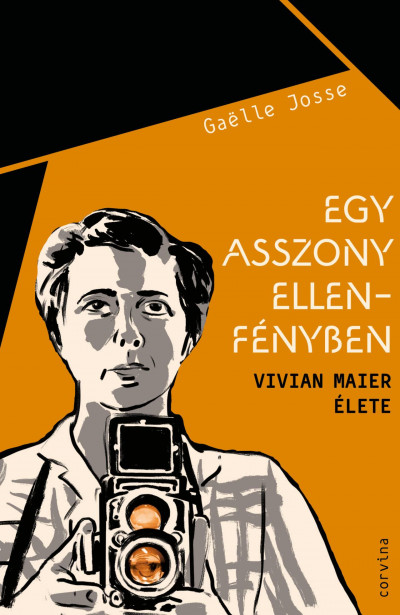

Natalia, vous êtes la traductrice de l’édition hongroise de la biographie de Vivian Meier (3) publiée cette année chez Corvina. Comment cette inversion de la langue source et de langue cible a-t-elle affecté votre travail ? Quels sont les principaux défis ou difficultés pour vous dans les deux cas (traduction vers le français / traduction vers le hongrois) ?

Natalia Zaremba-Huzsvai : C’est une très bonne question. [rires] Il y a eu une exposition des photos de Vivian Meier au musée du Luxembourg l’année dernière, et le hasard fait que nous avons nos habitudes dans un village les Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur d’où elle est originaire. Toute sa famille vient de là-bas. Sa mère a émigré aux États-Unis, où Vivian est née, mais elle revenait souvent dans ce village des Alpes, où elle faisait également des photos que je trouve extraordinaires. Il y a eu aussi une exposition Meier à Budapest, et là, je découvre qu’il n’y a pas de livre en hongrois qui lui soit consacré. J’avais lu sa biographie écrite par Gaëlle Josse, et j’ai eu l’idée de la traduire, le texte ne me paraissant pas trop difficile. J’ai un éditeur, Corvina, qui a accepté tout de suite. Je me suis mise au travail et là, j’ai constaté que oh là là [rires], que le texte était faussement facile, et que moi, je vis en France depuis quarante ans, et que je peux faire des fautes de grammaire en hongrois. Pour le vocabulaire, je crois que je n’ai pas de souci à me faire. Je me suis dit que le hongrois était quand même ma langue maternelle, ça devrait aller. Il n’empêche que j’ai commencé à douter de chaque mot. Je n’avais pas imaginé que ce serait un tel un défi. J’avais peur. [rires] J’ai envoyé le début ma traduction à une copine qui était ma camarade de fac, pour qu’elle me dise si je pouvais remettre ce texte à l’éditeur. Elle m’a dit que bien sûr, qu’elle ne voyait pas où était le problème. Ça m’a libérée. Mais les premiers jours, c’était la fameuse page blanche qui nous stresse, et je n’avais pas prévu cela, parce que quand j’étais étudiante, je traduisais des textes vers le hongrois, du russe d’ailleurs, mais le manque de pratique fait qu’on perd l’habitude, on perd l’aisance qu’on a pour parler ou lire. Il faut fournir un effort important pour la retrouver et traduire le texte, au demeurant très poétique, de Gaëlle Josse. Le livre est finalement paru et j’ai eu de très bons échos, de bonnes critiques. Je ne regrette pas, au contraire, je suis ravie qu’il y ait au moins une biographie en hongrois de Vivian Meier qui bénéficie d’ailleurs d’un vrai culte dans ce village du Champsaur.

Natalia Zaremba-Huzsvai : C’est une très bonne question. [rires] Il y a eu une exposition des photos de Vivian Meier au musée du Luxembourg l’année dernière, et le hasard fait que nous avons nos habitudes dans un village les Alpes, Saint-Bonnet-en-Champsaur d’où elle est originaire. Toute sa famille vient de là-bas. Sa mère a émigré aux États-Unis, où Vivian est née, mais elle revenait souvent dans ce village des Alpes, où elle faisait également des photos que je trouve extraordinaires. Il y a eu aussi une exposition Meier à Budapest, et là, je découvre qu’il n’y a pas de livre en hongrois qui lui soit consacré. J’avais lu sa biographie écrite par Gaëlle Josse, et j’ai eu l’idée de la traduire, le texte ne me paraissant pas trop difficile. J’ai un éditeur, Corvina, qui a accepté tout de suite. Je me suis mise au travail et là, j’ai constaté que oh là là [rires], que le texte était faussement facile, et que moi, je vis en France depuis quarante ans, et que je peux faire des fautes de grammaire en hongrois. Pour le vocabulaire, je crois que je n’ai pas de souci à me faire. Je me suis dit que le hongrois était quand même ma langue maternelle, ça devrait aller. Il n’empêche que j’ai commencé à douter de chaque mot. Je n’avais pas imaginé que ce serait un tel un défi. J’avais peur. [rires] J’ai envoyé le début ma traduction à une copine qui était ma camarade de fac, pour qu’elle me dise si je pouvais remettre ce texte à l’éditeur. Elle m’a dit que bien sûr, qu’elle ne voyait pas où était le problème. Ça m’a libérée. Mais les premiers jours, c’était la fameuse page blanche qui nous stresse, et je n’avais pas prévu cela, parce que quand j’étais étudiante, je traduisais des textes vers le hongrois, du russe d’ailleurs, mais le manque de pratique fait qu’on perd l’habitude, on perd l’aisance qu’on a pour parler ou lire. Il faut fournir un effort important pour la retrouver et traduire le texte, au demeurant très poétique, de Gaëlle Josse. Le livre est finalement paru et j’ai eu de très bons échos, de bonnes critiques. Je ne regrette pas, au contraire, je suis ravie qu’il y ait au moins une biographie en hongrois de Vivian Meier qui bénéficie d’ailleurs d’un vrai culte dans ce village du Champsaur.

Vous dites quelque part que « nous avons traduit près de trente œuvres dites exigeantes de la littérature hongroise contemporaine et pourtant, nous avons toujours le sentiment d’être des débutants (4)». Je voudrais détourner un peu cette phrase et vous demander, d’une part, comment a débuté votre longue carrière dans la traduction et, d’autre part, pourquoi vous privilégiez les auteurs contemporains.

Charles Zaremba : Il y avait un éditeur à Aix-en-Provence qu’on a contacté pour lui proposer des œuvres de la littérature hongroise. On lui a soumis je ne sais combien d’ouvrages. À commencer par Hajnali háztetők d’Ottlik, etc. Et puis, ça a duré, duré. Il nous donnait rendez-vous d’une semaine sur l’autre et à chaque fois : « Non, ça ne me plaît pas », ou il demandait « Je dois publier ça ou ça ? Lequel des deux vous choisissez ? » Le choix était impossible, c’est un jugement de Salomon. Et puis, au bout d’un certain temps, lors d’une énième rencontre, on a décidé d’arrêter là.

Natalia Zaremba-Huzsvai : Il nous invitait à chaque fois au restaurant pour décliner toutes nos offres… [rires]

Charles Zaremba : Oui, c’était très bon. A la dernière entrevue, alors qu’on avait déjà décidé de lui dire adieu et qu’on était sur le départ, il nous dit : « Au fait, il y a un auteur qui a un grand succès en ce moment en Italie, est-ce que vous le connaissez, il s’appelle Tcherbe ou quelque chose comme ça ». En fait, il parlait d’Antal Szerb. Le hasard fait que je venais de lire A Pendragon legenda (5). On est revenus, on s’est rassis, on a repris un café. Voilà comment tout a commencé. Il nous a fait un contrat, comment dire, maintenant on le refuserait, à savoir qu’il nous a donné trois mois. Et on a tenu le délai, parce qu’on est sérieux. Et puis, on était tellement contents.

Charles Zaremba : Oui, c’était très bon. A la dernière entrevue, alors qu’on avait déjà décidé de lui dire adieu et qu’on était sur le départ, il nous dit : « Au fait, il y a un auteur qui a un grand succès en ce moment en Italie, est-ce que vous le connaissez, il s’appelle Tcherbe ou quelque chose comme ça ». En fait, il parlait d’Antal Szerb. Le hasard fait que je venais de lire A Pendragon legenda (5). On est revenus, on s’est rassis, on a repris un café. Voilà comment tout a commencé. Il nous a fait un contrat, comment dire, maintenant on le refuserait, à savoir qu’il nous a donné trois mois. Et on a tenu le délai, parce qu’on est sérieux. Et puis, on était tellement contents.

Natalia Zaremba-Huzsvai : Quand il a dit : « Vous connaissez ce Tcherbe ? » J’ai mis un moment à comprendre : Ah, Szerb ! « Mais pourquoi vous ne m’en avez pas parlé ? » Je lui dit : « Mais on vous a parlé de tellement d’autres auteurs. » On ne lui en avait pas parlé peut-être parce qu’il n’était pas contemporain, or j’aime bien la littérature contemporaine, je préfère les livres qui parlent de notre monde, de notre vie. Après, j’ai pensé un moment à Jókai, n’est-ce pas ? [rires] C’est un goût personnel. Cela dit, je ne cherche pas toujours à connaître personnellement les auteurs. Je sais que certains traducteurs aiment bien travailler avec leur auteur. Traduire à deux fait peut-être que nous pouvons discuter et résoudre des problèmes uniquement en se confrontant au texte. Certes, connaître l’auteur apporte un plus. J’ai eu cette agréable surprise justement avec Kertész. En lisant ses livres, je me disais que ce devait être un monsieur très éprouvé par la vie, par tout ce qu’il a vécu, j’imaginais une sorte d’Elie Wiesel. Un jour, il m’a donné rendez-vous dans un café de Budapest, et là, je vois un homme charmant, souriant, blagueur qui me demande « Pourquoi vous vous intéressez à un obscur écrivain comme moi ? » C’était bien avant le Nobel. Parce que justement j’aimais bien son style. Voilà, pour le contemporain.

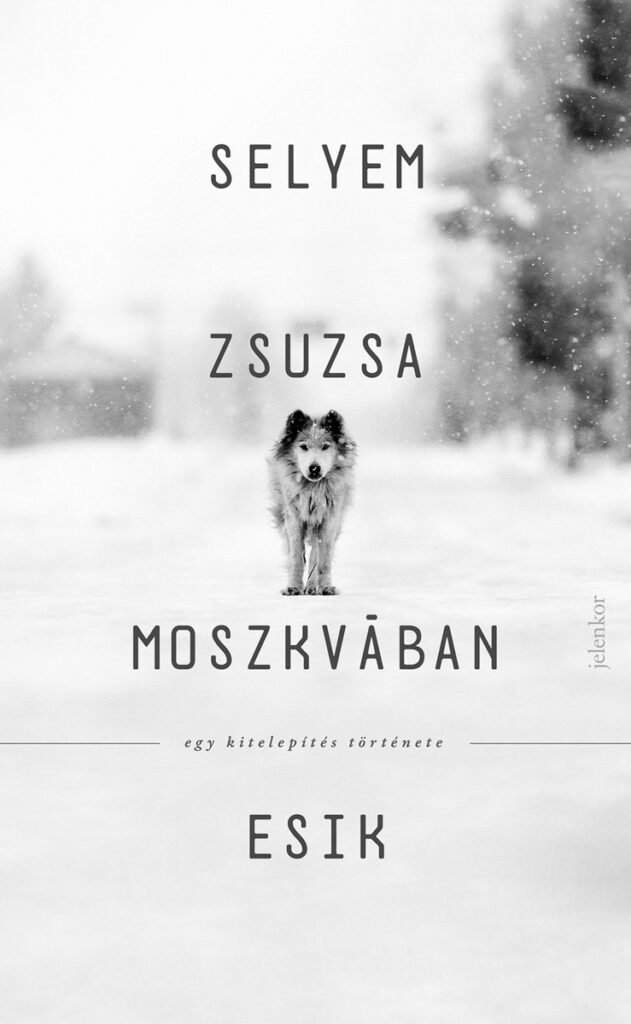

Vous avez proposé de travailler sur un extrait de la nouvelle Vadászat 1947 (6) de Zsuzsa Selyem. Pourriez-vous dire quelques mots sur l’auteur et les raisons de votre choix ?

Natalia Zaremba-Huzsvai : Zsuzsa Selyem est née en Transylvanie, elle vit à Budapest. Je ne la connais pas personnellement. Je trouve son livre intitulé Moszkvában esik [Il pleut à Moscou] extrêmement original. L’extrait qu’on a choisi constitue à la fois les premières pages du livre eu chapitre intitulé La chasse où apparaît ce nom de Beczásy, le régisseur du domaine. Le livre retrace son histoire, depuis de son grand-père jusqu’à sa vie bien après la Deuxième Guerre mondiale. Le sous-titre de ce livre, c’est L’histoire d’une relégation. Après 1945, de nombreux aristocrates et propriétaires terriens ont été dépossédés de leurs biens. Beczásy est l’un d’eux. Il est devenu le régisseur des terres qui lui ont appartenu. Il traverse énormément de mésaventures. Il est relégué, torturé. Encore heureux qu’il ait survécu. Mais ce qui rend ce livre intéressant, ce n’est pas tant l’histoire que les points de vue narratifs. Dans le premier chapitre, un narrateur objectif qui relate les faits, mais par la suite, ce sont des écureuils qui racontent prennent la parole, puis le chien de Beczásy quand ce dernier était encore propriétaire. Voici par exemple ce que raconte le chien : « Je ne comprends pas, cinq hommes ont franchi la clôture avec des mitraillettes la main, pourquoi mon maître les a laissé entrer, et puis ils ont fait les valises et sont partis avec eux », etc. Ensuite, ce sont les moustiques des prisons qui se disent « Je vais piquer celui-là, il n’a pas encore été torturé, son sang doit être bon ». C’est tout à fait fantastique, l’histoire est vue par des animaux, des petites bêtes. Si ce n’était pas aussi triste ce serait même drôle. […] C’est entrecoupé de plaisanteries typiques de l’époque communiste, des annonces de « Radio Erevan ». C’était pour se moquer du système. Par exemple, quelqu’un demande à la radio s’il y a une vie sur Mars et on lui répond : « Pourquoi ? Il y en a une, ici ? » Ou bien : « Pourquoi cette dame tient-elle un parapluie ouvert à Bucarest, en plein soleil ? Réponse : parce qu’il pleut à Moscou. D’où le titre du livre.

Natalia Zaremba-Huzsvai : Zsuzsa Selyem est née en Transylvanie, elle vit à Budapest. Je ne la connais pas personnellement. Je trouve son livre intitulé Moszkvában esik [Il pleut à Moscou] extrêmement original. L’extrait qu’on a choisi constitue à la fois les premières pages du livre eu chapitre intitulé La chasse où apparaît ce nom de Beczásy, le régisseur du domaine. Le livre retrace son histoire, depuis de son grand-père jusqu’à sa vie bien après la Deuxième Guerre mondiale. Le sous-titre de ce livre, c’est L’histoire d’une relégation. Après 1945, de nombreux aristocrates et propriétaires terriens ont été dépossédés de leurs biens. Beczásy est l’un d’eux. Il est devenu le régisseur des terres qui lui ont appartenu. Il traverse énormément de mésaventures. Il est relégué, torturé. Encore heureux qu’il ait survécu. Mais ce qui rend ce livre intéressant, ce n’est pas tant l’histoire que les points de vue narratifs. Dans le premier chapitre, un narrateur objectif qui relate les faits, mais par la suite, ce sont des écureuils qui racontent prennent la parole, puis le chien de Beczásy quand ce dernier était encore propriétaire. Voici par exemple ce que raconte le chien : « Je ne comprends pas, cinq hommes ont franchi la clôture avec des mitraillettes la main, pourquoi mon maître les a laissé entrer, et puis ils ont fait les valises et sont partis avec eux », etc. Ensuite, ce sont les moustiques des prisons qui se disent « Je vais piquer celui-là, il n’a pas encore été torturé, son sang doit être bon ». C’est tout à fait fantastique, l’histoire est vue par des animaux, des petites bêtes. Si ce n’était pas aussi triste ce serait même drôle. […] C’est entrecoupé de plaisanteries typiques de l’époque communiste, des annonces de « Radio Erevan ». C’était pour se moquer du système. Par exemple, quelqu’un demande à la radio s’il y a une vie sur Mars et on lui répond : « Pourquoi ? Il y en a une, ici ? » Ou bien : « Pourquoi cette dame tient-elle un parapluie ouvert à Bucarest, en plein soleil ? Réponse : parce qu’il pleut à Moscou. D’où le titre du livre.

(1) Le Matricule des Anges n°122 , avril 2011

(2) Unidivers.fr, le 24 mars 2017

(3) Gaëlle Josse, Egy asszony ellenfényben – Vivian Maier élete, Corvina, 2022

(4) Le Matricule des Anges n°122 , avril 2011

(5) Antal Szerb, La Légende de Pendragon, Aix-en-Provence, Alinéa, 1990.

(6) Texte figurant dans le livre Moszkvában esik – Egy kitelepítés története, Jelenkor, 2018

Interview par Gábor Orbán

(Transcription de l’interview réalisée dans le cadre de l’atelier de traduction littéraire de l’Institut Liszt le 7 octobre 2022 )