Transcription de l’interview réalisée dans le cadre des ateliers de traduction de l’Institut Liszt en 2021.

Chercheur au CNRS, vous travaillez sur les Lumières et leurs héritages, Voltaire, Nietzsche, Anatole France. C’est-à-dire, vos domaines de recherches ne sont pas étroitement liés à la Hongrie, quoique vous ayez démontré l’influence de la poésie de Petőfi sur le jeune Nietzsche. Comment la langue et la littérature hongroises sont-elles entrées dans votre vie et quelle place y occupent-elles aujourd’hui ?

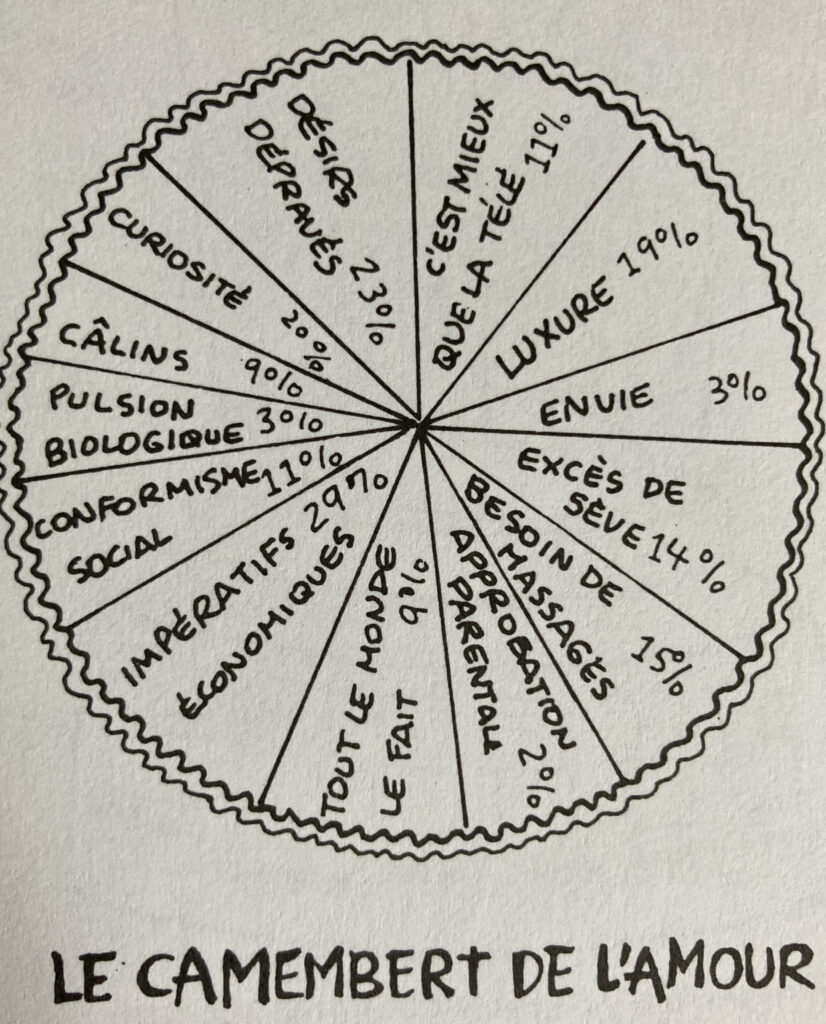

Je suis surpris ou finalement presqu’un peu agacé parce qu’on me pose toujours la même question, pas celle-là qui était plus subtile, mais très souvent on me demande toujours, les Hongrois que je rencontre me demandent toujours : mais alors pourquoi le hongrois ? J’ai envie de répondre, en leur disant : pourquoi pourquoi ? Pourquoi est-ce qu’il faudrait une raison particulière pour s’intéresser à la langue et à la littérature hongroise ? Pourquoi ça ne devrait pas être une évidence qu’on s’intéresse à une langue, à une littérature aussi riches, aussi belles, aussi intéressantes ? C’est donc ma première réponse : pourquoi pourquoi ? Ensuite, comme on me pose souvent la même question, j’ai de nombreuses réponses à disposition. J’en ai à peu près huit cents. Donc, je propose qu’on ne fasse pas un atelier de traduction mais une réponse à la première question, ça va prendre un peu plus de deux heures si ça ne vous embête pas de rester un peu plus longtemps. Ou bien,  j’ai pensé à fabriquer ce qu’on appelle un camembert. C’est très français, hein. C’est-à-dire, un de ces schémas avec des pourcentages. Il y avait une bande dessinée très amusante il y a quelques années avec le camembert de l’amour(1). Et dans le camembert de l’amour, il y avait 15% ennui d’être tout seul, 10% envie de massage, 8% satisfaction narcissique, 12% besoins purement animaux, etc. Et au fond, je crois que mon attirance pour la Hongrie, il faudrait en faire un camembert. Dans ce fromage il y aurait, des causes occasionnelles, des causes réelles, des causes finales, des causes circonstancielles, des causes profondes, etc. Mais je crois que la grande cause, c’est l’intérêt pour une culture qui est à la fois autre et semblable. À la fois proche et très différente. C’est-à-dire, il y a une espèce de dialogue permanent entre le familier et l’étrange qui m’a retenu dans le hongrois. Mais ce n’est pas grand-chose bien sûr par rapport à tout ce qu’on pourrait mettre dans le camembert. Il y a des rapports avec ma recherche : il y en a parce que je les crée, ces rapports, je les cherche et parfois par chance je les trouve. Notamment, en faisant des recherches à Buda, je suis tombé sur un tas de lettres de l’un de mes auteurs de prédilection sur lequel je travaille depuis près de 30 ans, Anatole France, à une Hongroise dont il était tombé amoureux. Ce n’était pas du tout connu, donc c’était pour moi un scoop, une révélation… Je me pinçais, à la bibliothèque de Buda, en me disant ce n’est pas possible, ce n’est pas possible, Anatole France n’avait pas une amoureuse hongroise, j’ai dû l’inventer. Et pendant plusieurs minutes, j’ai cru que j’avais perdu la tête mais non. Si on réfléchit d’une manière plus intellectuelle, il y a probablement des rapports entre cette façon de réfléchir sur ce qu’on appelle la réception : des passages de frontière à la fois de siècles mais aussi de langue et aussi une réflexion sur la liberté avec ce modèle de liberté qu’a constitué la révolution de 1956 qui est aussi quelque chose je mets dans la lignée de ma réflexion sur les Lumières.

j’ai pensé à fabriquer ce qu’on appelle un camembert. C’est très français, hein. C’est-à-dire, un de ces schémas avec des pourcentages. Il y avait une bande dessinée très amusante il y a quelques années avec le camembert de l’amour(1). Et dans le camembert de l’amour, il y avait 15% ennui d’être tout seul, 10% envie de massage, 8% satisfaction narcissique, 12% besoins purement animaux, etc. Et au fond, je crois que mon attirance pour la Hongrie, il faudrait en faire un camembert. Dans ce fromage il y aurait, des causes occasionnelles, des causes réelles, des causes finales, des causes circonstancielles, des causes profondes, etc. Mais je crois que la grande cause, c’est l’intérêt pour une culture qui est à la fois autre et semblable. À la fois proche et très différente. C’est-à-dire, il y a une espèce de dialogue permanent entre le familier et l’étrange qui m’a retenu dans le hongrois. Mais ce n’est pas grand-chose bien sûr par rapport à tout ce qu’on pourrait mettre dans le camembert. Il y a des rapports avec ma recherche : il y en a parce que je les crée, ces rapports, je les cherche et parfois par chance je les trouve. Notamment, en faisant des recherches à Buda, je suis tombé sur un tas de lettres de l’un de mes auteurs de prédilection sur lequel je travaille depuis près de 30 ans, Anatole France, à une Hongroise dont il était tombé amoureux. Ce n’était pas du tout connu, donc c’était pour moi un scoop, une révélation… Je me pinçais, à la bibliothèque de Buda, en me disant ce n’est pas possible, ce n’est pas possible, Anatole France n’avait pas une amoureuse hongroise, j’ai dû l’inventer. Et pendant plusieurs minutes, j’ai cru que j’avais perdu la tête mais non. Si on réfléchit d’une manière plus intellectuelle, il y a probablement des rapports entre cette façon de réfléchir sur ce qu’on appelle la réception : des passages de frontière à la fois de siècles mais aussi de langue et aussi une réflexion sur la liberté avec ce modèle de liberté qu’a constitué la révolution de 1956 qui est aussi quelque chose je mets dans la lignée de ma réflexion sur les Lumières.

L’éventail de vos activités de traducteur est très large, vous êtes aussi à l’aise avec la prose qu’avec la poésie, aussi familier avec la langue poétique du 21e qu’avec celle du 19e siècle. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur vos choix de traduction ? Quel fil relie la poésie contemporaine de Kemény ou de Krisztina Tóth à un recueil atypique (Felhők) de Petőfi ou aux aventures en vers d’un soldat fanfaron (János Háry) ?

Là, vous mettez le doigt sur la totale incohérence de mon parcours, je ne vous en remercie pas du tout. Plus sérieusement, je crois que c’est un parcours dans le sens où ce sont des découvertes qui sont d’une certaine façon, c’est vrai, assez éclectiques, assez œcuméniques mais qui, pour moi, ont un sens, aussi bien un sens comme signification qu’un sens comme le courant a un sens. On pourrait presque dire que je vais à contresens, à contre-courant, car je suis beaucoup remonté dans le temps. J’ai commencé par la poésie contemporaine, par István Kemény en particulier mais aussi d’autres poètes ; le premier poème hongrois que j’ai publié en traduction, c’était un poème d’Árpád Kun dont le roman vient de paraitre en français. Ce n’était pas le premier poème que j’ai traduit mais le premier que j’ai publié. Je m’intéressais toujours à Krisztina Tóth, à des poètes de cette génération mais je voulais remonter dans le temps pour avoir une connaissance plus charnelle que donne de la poésie le fait de traduire. Je voulais traduire pour mieux connaître, pour être plus proches des textes. Parce que c’était des textes que je connaissais, par exemple, Attila József, je connaissais bien sûr ses poèmes mais traduire c’était une façon, en remontant dans le temps, de m’approprier, d’une certaine façon, la longue durée de la littérature hongroise. Je suis remonté, pour les livres, jusqu’au vétéran Az obsitos de János Garay mais j’ai traduit aussi du Kisfaludy (Sándor), un poème des Amours de Himfy… La strophe de Himfy, typique, ça m’a beaucoup plu de faire ça. Mais je ne suis pas remonté tellement plus loin dans le temps. Voilà. Mais rien n’est exclu. Peut-être avec un peu de chance, je traduirai… Mais Zrínyi a déjà été traduit et très bien, ça ne sera pas Zrínyi. Je ne remonterai peut-être pas plus loin. C’est l’histoire d’un parcours comme ça qui remonte, qui redescends, c’est aussi une promenade de santé, un parcours de plaisance.

Là, vous mettez le doigt sur la totale incohérence de mon parcours, je ne vous en remercie pas du tout. Plus sérieusement, je crois que c’est un parcours dans le sens où ce sont des découvertes qui sont d’une certaine façon, c’est vrai, assez éclectiques, assez œcuméniques mais qui, pour moi, ont un sens, aussi bien un sens comme signification qu’un sens comme le courant a un sens. On pourrait presque dire que je vais à contresens, à contre-courant, car je suis beaucoup remonté dans le temps. J’ai commencé par la poésie contemporaine, par István Kemény en particulier mais aussi d’autres poètes ; le premier poème hongrois que j’ai publié en traduction, c’était un poème d’Árpád Kun dont le roman vient de paraitre en français. Ce n’était pas le premier poème que j’ai traduit mais le premier que j’ai publié. Je m’intéressais toujours à Krisztina Tóth, à des poètes de cette génération mais je voulais remonter dans le temps pour avoir une connaissance plus charnelle que donne de la poésie le fait de traduire. Je voulais traduire pour mieux connaître, pour être plus proches des textes. Parce que c’était des textes que je connaissais, par exemple, Attila József, je connaissais bien sûr ses poèmes mais traduire c’était une façon, en remontant dans le temps, de m’approprier, d’une certaine façon, la longue durée de la littérature hongroise. Je suis remonté, pour les livres, jusqu’au vétéran Az obsitos de János Garay mais j’ai traduit aussi du Kisfaludy (Sándor), un poème des Amours de Himfy… La strophe de Himfy, typique, ça m’a beaucoup plu de faire ça. Mais je ne suis pas remonté tellement plus loin dans le temps. Voilà. Mais rien n’est exclu. Peut-être avec un peu de chance, je traduirai… Mais Zrínyi a déjà été traduit et très bien, ça ne sera pas Zrínyi. Je ne remonterai peut-être pas plus loin. C’est l’histoire d’un parcours comme ça qui remonte, qui redescends, c’est aussi une promenade de santé, un parcours de plaisance.

Vous traduisez également de l’allemand et du slovène. Par rapport à ces langues, quelle est la spécificité, l’attrait ou bien la difficulté de la traduction du hongrois ?

Bonne question ! J’ai coutume de dire que depuis que je fais du hongrois je trouve que l’allemand ressemble à de l’italien, ça fait le même effet que l’italien pour un Français tellement le hongrois est plus difficile. Pour le slovène, c’était une expérience très particulière. Une expérience de petit chimiste, donc j’ai pris différents acides, différentes substances, je les ai mis ensemble, je regardais si ça allait exploser, produire la détonation caractéristique de l’hydrogène, ou pas, etc. En fait, j’ai traduit du slovène avec le texte slovène, une traduction française, une traduction allemande, une traduction anglaise, et l’auteur en visio comme on est aujourd’hui. Donc, c’était vraiment un travail artisanal, complètement bizarre, extrêmement difficile mais avec cette garantie que d’une part, j’avais toutes ces traductions, le texte slovène sur lequel je travaillais aussi et le texte slovène que j’entendais car l’auteur me lisait ses poèmes avant, on a vu ensemble en fait chacun de ses poèmes. Il y a un livre récent là-dessus qui s’appelle Traduire avec l’auteur par Patrick Hersant paru aux presses de la Sorbonne. Donc, c’est vraiment traduire avec l’auteur, mais aussi avec tout un tas de versions et en l’écoutant lire ses poèmes. Et là, des choses ressortent immédiatement, qui n’étaient pas forcément rendues dans les différentes autres traductions. Notamment, le son, la musique, l’exigence, la nécessité d’aller chercher les termes français qui rendent cette musicalité. Je donne un exemple, il y avait des mots qui décrivaient le bruit de l’eau c’était, je crois, traduit par « gazouillis » dans la version que j’avais mais ça faisait, j’ai oublié le mot slovène, plutôt clapotis(2). Donc, il fallait rendre ça en français. Bien sur les sonorités sont différentes dans chaque langue, à l’intérieur de chaque langue mais quand même il y a une unité sonore aussi. Quand on est en train de parler de la mer en slovène, le bruit de l’eau qui remue ça fait un son particulier et en français il vaut mieux utiliser un mot qui a une sonorité ressemblante. C’était ce genre de choses que j’ai faites et aussi de regarder de très, très près le tout, tous les termes, toutes les constructions du poème. Parce que, on a eu l’occasion d’en parler à Strasbourg (je vois les amis de Strasbourg qui sont là et les salue) : quand on traduit un poème, on traduit un poème. On ne traduit pas qu’une langue. On traduit un texte. Et quand c’est un poème, surtout quand c’est un poème court sur une page, on traduit cette espèce de système… Un texte c’est un peu comme un atome. Il y a des forces centrifuges, des forces de gravitation… On traduit quand même beaucoup ça, la construction, la composition Donc, ça, c’était pour le slovène. Et le hongrois par rapport à ça, c’est autre chose, une langue d’élection pour moi, que j’aime beaucoup et dans laquelle, je barbote, je clapote, depuis des années maintenant. Donc, ce n’est pas exactement pareil. L’allemand, c’est une langue que j’ai apprise à l’école. C’est la langue de mes recherches sur Nietzsche, de la philosophie classique aussi, mon rapport avec le hongrois est plus personnel, plus passionnel.

Bonne question ! J’ai coutume de dire que depuis que je fais du hongrois je trouve que l’allemand ressemble à de l’italien, ça fait le même effet que l’italien pour un Français tellement le hongrois est plus difficile. Pour le slovène, c’était une expérience très particulière. Une expérience de petit chimiste, donc j’ai pris différents acides, différentes substances, je les ai mis ensemble, je regardais si ça allait exploser, produire la détonation caractéristique de l’hydrogène, ou pas, etc. En fait, j’ai traduit du slovène avec le texte slovène, une traduction française, une traduction allemande, une traduction anglaise, et l’auteur en visio comme on est aujourd’hui. Donc, c’était vraiment un travail artisanal, complètement bizarre, extrêmement difficile mais avec cette garantie que d’une part, j’avais toutes ces traductions, le texte slovène sur lequel je travaillais aussi et le texte slovène que j’entendais car l’auteur me lisait ses poèmes avant, on a vu ensemble en fait chacun de ses poèmes. Il y a un livre récent là-dessus qui s’appelle Traduire avec l’auteur par Patrick Hersant paru aux presses de la Sorbonne. Donc, c’est vraiment traduire avec l’auteur, mais aussi avec tout un tas de versions et en l’écoutant lire ses poèmes. Et là, des choses ressortent immédiatement, qui n’étaient pas forcément rendues dans les différentes autres traductions. Notamment, le son, la musique, l’exigence, la nécessité d’aller chercher les termes français qui rendent cette musicalité. Je donne un exemple, il y avait des mots qui décrivaient le bruit de l’eau c’était, je crois, traduit par « gazouillis » dans la version que j’avais mais ça faisait, j’ai oublié le mot slovène, plutôt clapotis(2). Donc, il fallait rendre ça en français. Bien sur les sonorités sont différentes dans chaque langue, à l’intérieur de chaque langue mais quand même il y a une unité sonore aussi. Quand on est en train de parler de la mer en slovène, le bruit de l’eau qui remue ça fait un son particulier et en français il vaut mieux utiliser un mot qui a une sonorité ressemblante. C’était ce genre de choses que j’ai faites et aussi de regarder de très, très près le tout, tous les termes, toutes les constructions du poème. Parce que, on a eu l’occasion d’en parler à Strasbourg (je vois les amis de Strasbourg qui sont là et les salue) : quand on traduit un poème, on traduit un poème. On ne traduit pas qu’une langue. On traduit un texte. Et quand c’est un poème, surtout quand c’est un poème court sur une page, on traduit cette espèce de système… Un texte c’est un peu comme un atome. Il y a des forces centrifuges, des forces de gravitation… On traduit quand même beaucoup ça, la construction, la composition Donc, ça, c’était pour le slovène. Et le hongrois par rapport à ça, c’est autre chose, une langue d’élection pour moi, que j’aime beaucoup et dans laquelle, je barbote, je clapote, depuis des années maintenant. Donc, ce n’est pas exactement pareil. L’allemand, c’est une langue que j’ai apprise à l’école. C’est la langue de mes recherches sur Nietzsche, de la philosophie classique aussi, mon rapport avec le hongrois est plus personnel, plus passionnel.

Nous, les Hongrois avons tendance à penser que notre langue se prête particulièrement bien à la poésie. (Par exemple, en hongrois, la versification antique basée sur la quantité syllabique est également possible contrairement à la plupart des langues vivantes.) Malheureusement, c’est justement la poésie, et surtout la poésie exploitant jusqu’à l’extrême ces multiples possibilités rythmiques qui reste méconnue du public étranger. Il suffit de penser aux prouesses formelles de Sándor Weöres. Qu’est-ce que vous pensez du hongrois comme langue de poésie ?

Waouh. En effet. Je suis tout à fait d’accord. Il y a ce film de Godard où on pose une question sur une citation de Rilke à un cinéaste, et le cinéaste ne peut que répondre : « Rilke était un grand poète, il devait sans doute avoir raison ». Je dis un peu la même chose : bien sûr, c’est une langue qui se prête à la poésie par sa richesse, sa souplesse, ses sonorités et ses durées, etc. etc. Enfin, bon, en même temps, est-ce qu’on peut vraiment essentialiser les langues ? Je pense qu’il ne faut pas non plus essentialiser la poésie. Ni la poésie, ni la langue. Peut-être qu’au fond il faudrait répondre non. Il faut se méfier de ce genre de grandes déclarations un peu comme Heidegger qui disait qu’on ne pouvait philosopher qu’en allemand. C’est encore pire. Au fond, c’est peut-être des généralités. C’est une très belle langue, une très belle langue de poésie, beaucoup de richesse mais le français n’est pas mal non plus… Je pense que la langue de Racine n’est pas mal. Peut-être qu’il vaut mieux caractériser, dire que ce sont des effets poétiques très différents, des effets poétiques qu’on peut obtenir dans la langue classique du 17e siècle. Est-ce que ça sous-entendrait que le hongrois aurait une chance historique dans une époque où la poésie est définie de la manière dont elle est définie maintenant ? Peut-être qu’il y a des langues qui sont poétiquement dominantes dans certains moments de l’histoire et considérées comme poétiques à certains moments de l’histoire ? Peut-être est-ce le cas pour la Hongrie. Ça arrive, c’est imminent.

En 2018, une anthologie de vos poèmes a paru chez Magvető(3), maison d’édition prestigieuse de Budapest. Les traducteurs sont tous d’excellents poètes dont deux, Krisztina Tóth et István Kemény font partie des auteurs que vous traduisez régulièrement. Comment vous avez vécu ce renversement de situation ? Êtes-vous satisfait du résultat ?

Les traductions sont excellentes. Je les ai bien sûr relues, non pas dans un esprit de correction ou autre, control freak, mais parce que c’était agréable de se relire dans une autre langue. C’est une expérience très agréable, notamment quand on est bien traduit. Quand je lis la façon dont Krisztina Tóth a traduit certains poèmes, je ressens dans le hongrois et par le hongrois l’expérience originelle que j’avais quand j’ai écrit mon poème en français que je ne ressens plus quand je le lis en français. C’est dire que la traduction est beaucoup plus originelle qu’on ne le dit. On a l’impression que c’est un décalque mais c’est autre chose, ça va beaucoup plus loin et ça marche très bien. J’admire aussi la façon dont István Kemény par exemple a traduit certains poèmes, il a fait des jeux extraordinaires notamment il a joué sur Nietzsche, il y a Nietzsche dans un poème un peu autobiographique, une strophe qui rime avec pitch, avec kitsch. Il y a un aspect un peu comique et lui, il fait comme si c’était une question, il a fait « Nietzsch-e ? » en coupant le vers et même la strophe. Comme si le « -e » avec un trait d’union était la question à la hongroise rejetée dans la strophe suivante. C’est des poètes qui sont capables de traduire d’une manière magnifique. Ce renversement a été un grand plaisir.

Les traductions sont excellentes. Je les ai bien sûr relues, non pas dans un esprit de correction ou autre, control freak, mais parce que c’était agréable de se relire dans une autre langue. C’est une expérience très agréable, notamment quand on est bien traduit. Quand je lis la façon dont Krisztina Tóth a traduit certains poèmes, je ressens dans le hongrois et par le hongrois l’expérience originelle que j’avais quand j’ai écrit mon poème en français que je ne ressens plus quand je le lis en français. C’est dire que la traduction est beaucoup plus originelle qu’on ne le dit. On a l’impression que c’est un décalque mais c’est autre chose, ça va beaucoup plus loin et ça marche très bien. J’admire aussi la façon dont István Kemény par exemple a traduit certains poèmes, il a fait des jeux extraordinaires notamment il a joué sur Nietzsche, il y a Nietzsche dans un poème un peu autobiographique, une strophe qui rime avec pitch, avec kitsch. Il y a un aspect un peu comique et lui, il fait comme si c’était une question, il a fait « Nietzsch-e ? » en coupant le vers et même la strophe. Comme si le « -e » avec un trait d’union était la question à la hongroise rejetée dans la strophe suivante. C’est des poètes qui sont capables de traduire d’une manière magnifique. Ce renversement a été un grand plaisir.

Vous avez dirigé une anthologie composée de textes d’écrivains hongrois sur la révolution de 1956. Cet ouvrage a été publié aux éditions du Félin en 2016. Quelle est votre expérience avec les éditeurs français ? Est-ce qu’ils acceptent facilement vos projets littéraires hongrois ? Après l’engouement pour nos auteurs, la redécouverte de nos classiques dans les années 1990, la littérature hongroise continue-t-elle de susciter de l’intérêt en France ?

J’ai fait une expérience qui m’a beaucoup frappé, c’est de prendre l’escalator chez Gibert pour arriver au premier étage et en arrivant au premier étage de tomber devant un rayon où il était écrit « Littérature hongroise », directement comme ça. Au débouché, à la sortie de l’escalator, ça c’était il y a 4-5 ans déjà ou peut-être 5 ou 6 ans. C’était très nouveau. C’était pour moi le signe que vraiment on avait beaucoup progressé dans la compréhension, la connaissance, l’amour de la littérature hongroise en France. Puisque quand j’ai commencé, on trouvait en général dans les librairies la Hongrie dans la rubrique « slave » ou « Europe de l’Est », grosso modo la rubrique « tous-ceux-dont-on-ne-sait-pas-où-les-mettre-mais-il-en-faut-un-ou-deux-sur-le-rayon-sinon-on-n’est-pas-un-libraire-sérieux ». Je pense que ça a changé. Les éditeurs sont très ouverts, bien sûr les éditeurs sont aussi ceux qui vendent des livres. Ils ont parfois l’impression que les langues moins dominantes attirent moins les lecteurs mais il n’y a pas de préjugés, pas d’appréhension, il y a plutôt un vrai intérêt, plus important qu’avant. On progresse beaucoup, je crois que c’est grâce au travail de nombreux traducteurs qui ont beaucoup, beaucoup œuvré pour que cette littérature soit mieux connue et plus appréciée.

(1) L’amour c’est l’enfer. Une série admirable dessinée par Matt Groening, Sirène, 1993

(2) Le vers « AAA klokota, ko se kotali iz morja » a été rendu par » AAA clapote quand il cahote hors de la mer » (Aleš Šteger, Le livre des choses, Circé, 2017).

(3) Türelemüveg, Magvető, 2018. Traducteurs: Krisztina Tóth, András Imreh, István Kemény, János Lackfi.

Interview réalisée par Gábor Orbán

dans le cadre de l’atelier de traduction du 8 octobre 2021

qui s’est déroulé uniquement en ZOOM.