Nous avons conversé avec Marc Martin, traducteur d’un grand nombre de ses œuvres. Passant en revue les livres qu’il a transposé en français, nous avons évoqué quelques étapes marquantes du parcours de l’écrivain. Ces fragments de pensées ne prétendent pas donner une analyse minutieuse de l’œuvre de Nádas, mais simplement susciter, nous l’espérons, l’envie de le lire et de le relire.

M.M. : D’abord une remarque d’ordre général. À ce jour, la bibliographie francophone de Péter Nádas ne donne plus ou moins accès qu’à ses romans, ses nouvelles et son théâtre. Le reste de son œuvre littéraire immense demeure hélas dans l’ombre. Immensité qui me semble le fruit d’un esprit inépuisable, dans un corps rompu à la plus stricte discipline du travail d’écriture et à l’ascèse de la course de fond – sa pratique sportive. J’emploie ici de bien grands mots, mais je n’exagère, je crois, en rien : les écrivains de cette envergure ne grouillent pas ici-bas. Il serait trop fastidieux de détailler tout ce qu’il reste à découvrir en français. Néanmoins, citons tout de même ses essais, dont la somme et la diversité thématique constituent un continent en soi, ou encore ses très nombreuses préfaces, qu’il s’agisse d’artistes, de poètes ou de romanciers (bien souvent primo-romanciers), autant de témoins de son ouverture d’esprit et de sa curiosité toujours à l’affût. Il faut aussi dire un mot de son œuvre photographique, car au cours des années soixante Nádas parcourait la Hongrie en qualité de photoreporter, comme le donne à voir le bel album Valamennyi fény (Un peu de lumière), ou d’autres albums encore (chez l’éditeur suisse Nimbus), pour ses photos plus récentes. De son art photographique, seule une parution française donne un aperçu.

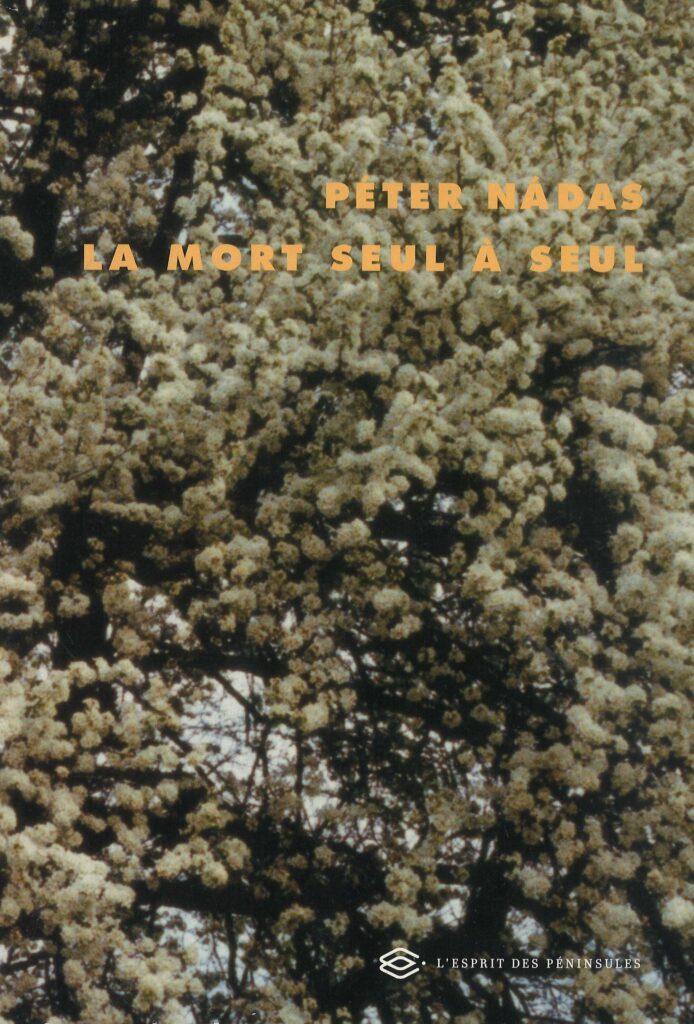

LA MORT SEUL À SEUL (L’Esprit des péninsules, 2004)

LA MORT SEUL À SEUL (L’Esprit des péninsules, 2004)

« Saját halál [La mort seul à seul] d’abord publié dans un hebdomadaire (en 2001), ensuite sous forme de livre accompagné des photos de l’auteur représentant un poirier sauvage (en 2002 en allemand, en 2004 en hongrois) raconte l’infarctus de Nádas survenu en 1993 ainsi que sa mort clinique et sa réanimation, à la manière d’un roman bref, tout en livrant une analyse, à la manière d’un essai, des conséquences sensorielles, intellectuelles et linguistiques de cette expérience autobiographique. » (Bazsányi Sándor, Nádas Péter, Jelenkor, 2018)

M.M. : pendant un an au jour le jour, Nádas n’a cessé, soit au Rolleiflex soit au Polaroïd, de photographier le superbe poirier sauvage de son jardin à Gombosszeg (notons au passage que ces photographies ont fait l’objet d’expositions, à Berlin et à Zug). Une sélection par ordre chronologique de ces prises de vue, à raison d’une par page, parfois par séquences de trois ou quatre de suite, accompagne le texte, lui-même objet d’un découpage par séquences plus ou moins brèves. Or donc, à mesure que l’arbre en plein été avance vers l’automne, puis l’hiver, jusqu’au bourgeonnement du printemps et à l’exubérance de sa floraison avant le retour à l’été, la narration se déploie en parallèle.

Le parallèle

entre l’un et l’autre, justement, se dévoile en fin de texte, où l’auteur nous raconte qu’à l’heure de sa mort clinique suite à infarctus, il s’est senti-vu revivre la minute même de sa naissance – et plus précisément son cheminement vers le col de l’utérus, juste avant sa venue au monde extérieur. Mais loin de s’appesantir sur cette E.M.I. (expérience de mort imminente) qu’il n’évoque qu’en passant, loin de tout mysticisme chasse-spleen où un certain tunnel mène à une céleste source de lumière (laquelle ne sera ici que celle de la fenêtre aux carreaux de verre dépoli de la maternité), Nádas s’attache surtout à décrire l’infarctus en lui-même. Comme toujours chez lui,

son regard au scalpel

le prémunie contre l’auto-attendrissement et l’autocomplaisance. Pas de fioritures, seulement l’essentiel. Et l’esprit aux aguets malgré la douleur. Le récit n’en devient que plus poignant, et le cirque du monde extérieur, comme par exemple l’hôpital et la réanimation, que plus distancié, confinant à l’absurde. Plus curieux :

le cœur du texte,

où la douleur physique de l’infarctus est décrite par le menu, mais sans superflu, se retrouve littéralement mot à mot dans la première partie d’Histoires parallèles, à propos d’une femme âgée en proie à un malaise cardiaque. Jamais je crois l’autobiographie n’aura chez lui épousé de si près une de ses figures de roman.

Autre curiosité : au cours des pages de La Mort seul à seul, les photographies subissent de légers décentrages toujours différents (un fifrelin plus à gauche, à droite, en haut ou en bas), si bien que la manière de vibration, de tremblement qui en résulte en feuilletant l’album déstabilise en douce, car à peine perceptible mais bel et bien présente, le regard du lecteur-spectateur.

HISTOIRES PARALLÈLES (Plon, 2005 – Avec la collaboration de Sophie Aude)

HISTOIRES PARALLÈLES (Plon, 2005 – Avec la collaboration de Sophie Aude)

« Il faut accepter l’œuvre de Péter Nádas comme une création artistique qui n’est probablement pas caractérisée par la perfection mais qui est arrivé si loin en profondeur et en richesse que je n’avais qu’un espoir tout relatif de pouvoir l’approcher avec les outils modestes de l’écriture critique dont je dispose. Histoires parallèles est un grand roman, un très grand roman. » (Sándor Radnóti, Az Egy és a sok, Jelenkor, 2010)

M.M. : De toutes les œuvres de Nádas, celle-ci me paraît la plus marquante à tous égards. En un siècle de Weltliteratur, une fois que l’eau a coulé sous les ponts, somme toute fort peu de livres auront fait date, en ouvrant à la littérature des voies jusque-là inexplorées. Histoires parallèles, je le crois, fait partie de ces très rares œuvres de fiction. Tout y est

hors norme,

à commencer par la structure, qui tourne entièrement le dos à la logique causale où tout finit par s’expliquer, comme clos sur lui-même. Au lieu de cela, l’auteur prend pour modèle le chaos, ainsi qu’il s’en explique au tout début d’Almanach. Même si les sections narratives prennent parfois, de par leur amplitude et leur souffle, des proportions de fresque, on se retrouve face à des fragments dont les rapports entre eux demeurent bien souvent mystérieux, du moins non explicites. Comme un monde éclaté en l’absence d’un dieu unificateur et omniscient. On peut à la lecture se sentir frustré voire floué (bien des critiques ont dit l’être), comme au tout début, à la découverte du cadavre à Tiergarten, car sauf un maigre indice mille pages plus loin (une simple couleur), rien ne permet finalement d’en découvrir l’identité. Mais tel n’est pas, il faut le comprendre et l’admettre, le propos de Nádas : le chaos du monde ne laisse-t-il pas des béances où le jeu infantile des « pourquoi-parce que-qui-comment » devient dérisoire ?

Hors norme,

aussi, le degré d’exigence qu’exige Nádas de la part du lecteur, à rebours des lectures de type récréatif. Mais pour peu qu’on se laisse happer, ce livre au long cours procure une expérience de lecture d’une rare intensité. J’aime pour ma part m’y laisser balader comme un bouchon au fil des flots, sans balises cousues de fil blanc, sans rien connaître d’avance, littéralement à l’aventure.

Hors norme,

encore, l’omniprésence des corps, douleur, vieillissement, sexualité y compris. Loin de toute pornographie ou d’intention d’épater les bourgeois, Nádas donne aux corps la place centrale qu’elle occupe dans l’existence réelle, ni plus ni moins. Alors que la littérature hongroise avant lui délaissait ostensiblement la sexualité, surtout entre hommes, lui nous en parle avec autant de pénétration qu’à propos d’autres thèmes, ni plus ni moins. Ainsi, la description d’un coït peut y prendre des proportions épiques, sur plus de cent pages, au-delà (ou en-deçà) des tabous, et donc au-delà (ou en-deçà) du scandaleux.

Disons aussi que Nádas dresse dans Histoires parallèles un portrait sans concession de la société hongroise du XXe siècle, avec une insistance sur la nomenklatura aux temps du stalinisme (trahisons, espionnage, noyautage, double-jeu, diktats de Moscou), avec les prémices du nazisme et les prétendus « défenseurs de la nation », avec encore l’histoire des Juifs, depuis le début XXe jusqu’à l’holocauste. Autre segment social de prédilection, que l’on retrouve à profusion dans d’autres œuvres comme Almanach, la bourgeoisie et tout ce qui la concerne : mode, us et coutumes, architecture, arts de la table, ameublement, etc. Comme Proust face à l’aristocratie, Nádas semble fasciné par la haute-bourgeoisie, ce qui ne l’empêche pas de la démasquer, et de mettre à nu ses subterfuges ou autres ressorts qui l’animent (comme l’art et la manière de se maintenir à flot même en plein stalinisme). Sans compter tout le reste avant ou bien après, à Berlin, à Rome, à Paris, j’en passe et des meilleures.

Ah si, un souvenir me revient, en forme de parabole à propos d’Histoires parallèles. Un soir, Nádas et moi assistions à Berlin à un spectacle de danse contemporaine qui l’a ravi : la configuration de la salle ne permettait aux spectateurs que d’assister à une moitié du spectacle. Si l’on voulait voir l’autre, on devait tourner le dos à la première. Une vision globale, ou plutôt intégrale, se heurtait ainsi à l’impossible, même si l’on pouvait à tout moment changer de place à volonté.

CHANT DE SIRÈNES (Le Bruit du temps, 2015)

CHANT DE SIRÈNES (Le Bruit du temps, 2015)

« Peu après la parution d’Histoires parallèles, le projet RUHR.2010, dans le cadre programme Odyssée Europe, a prié Nádas d’écrire une pièce de théâtre inspirée par l’épisode de sirènes du douzième chant de l’épopée d’Homère. » (Bazsányi Sándor, Nádas Péter, Jelenkor, 2018)

M.M. : Chant de sirènes découle directement d’Histoires parallèles : une même poétique du chaos l’organise. Y est dépeinte l’errance des fils d’Ulysse, à la recherche de leur père à tout jamais disparu. En butte aux pires remugles de l’Histoire humaine, et aux crises existentielles ou relationnelles les plus viscérales, ils finissent leur course folle dans les filets fatals des Sirènes, les filles de Perséphone, celle qu’Hadès enchaîne, prisonnière depuis l’enfance, au « fil rouge de l’Histoire ».

Là non plus, pas de balises ni de repères convenus, comme un découpage du texte en dialogues ou en scènes calibrées. À la place : des scènes ou tableaux dont l’écoulement n’obéit plus à aucun schéma prédéterminé, voire déterminable (narratif, thématique, scénique). Au lieu de dialogues, des récitatifs qui se tuilent, interfèrent, se répètent, se pénètrent par bribes. En danger perpétuel de dislocation.

A mi-chemin entre poésie libre et prosaïsme, comme on porte la plume dans la plaie, les phrases sous forme de séquences se ramifient, rococo-baroques, et tour à tour retombent, lapidaires, dans les registres dits vulgaires. Au gré d’une fluctuation à l’image même du texte, vaste fleuve dont le flux brasse et charrie tout au passage : guerres, génocides, catastrophes écologiques, hybris, compulsions, abandon, désirs ou effrois humains de tous poils – en plus des didascalies et des indications de décor, sans oublier le je de l’auteur lui-même.

Si l’on devine la nécessaire existence d’une structure sous-jacente au texte, elle reste insaisissable, car étrangère, je le répète, aux logiques conventionnelles. Nádas scrute moins le mythe que nous-mêmes entre nous et l’Histoire. Il débarrasse les figures mythologiques de leurs oripeaux de bazar, pour en faire, essentiel, de vibrants archétypes de l’âme humaine, dans la perpétuation (perpétration) des toujours mêmes désastres.

MÉLANCOLIE (Le Bruit du temps, 2015)

MÉLANCOLIE (Le Bruit du temps, 2015)

« On plonge son regard dans le tableau et le tableau répond en exhalant son souffle sur nous. » (Péter Nádas, Mélancolie)

M.M. : C’est là l’une de mes premières traductions sur laquelle je suis revenu bien des fois des années durant avant parution (il faut bien se faire les dents), et l’un des rares essais de Nádas qu’on peut lire en français. Il concerne l’analyse d’un tableau de Caspar David Friedrich qu’on peut voir à Berlin, une marine au clair de lune à première vue « banale », et cependant très intrigante, voire mystérieuse – une improbable histoire de naufrage –, dès qu’on s’y penche de plus près. Nourrie de lectures érudites (Karl Kerényi, László F. Földényi, Henri Poincaré, en plus du chant IV de L’Odyssée, avec Ménélas en butte à Protée), l’écriture, à la fois superbe et précise au poil près, semble prendre pour modèle une fugue de Bach, autour du thème de la mélancolie : exposition, sujet, réponse, contre-réponse, variation. Ce petit livre précieux contient en outre des illustrations relatives au texte : des œuvres de Caspar David Friedrich et de Friedrich Georg Kersting.

ALMANACH (Phébus, 2019)

ALMANACH (Phébus, 2019)

« En 1987-1988, j’avais tout simplement l’impression qu’écrire un roman n’avait aucun sens. Dehors, dans la rue, tout s’était accéléré d’une manière incroyable, plus nette et plus intéressante que dans la fiction. » (Péter Nádas)

M.M. : Ce livre-là, sans doute l’un des plus accessibles de Nádas, se présente sous forme de journal, d’où, là encore, sa nature fragmentaire. L’auteur nous y invite à partager son intimité, d’où l’attachement particulier qu’on peut éprouver, comme dans mon cas, envers ce livre vibrant d’intelligence. Avec franchise, mais sans le moindre voyeurisme de soi qui entache tant d’œuvres littéraires autobiographiques, il narre des scènes de vie berlinoise ou son déménagement dans la campagne hongroise, à Gombosszeg, avec les découvertes (comme celle de l’art de bien manier la faux) et les déboires (comme le désopilant achat d’un motoculteur de marque Robi) qui en découlent. Non sans

une acuité analytique rare,

il consacre un chapitre mémorable à la description de ses séances de jogging, et se plonge dans des souvenirs où l’on revit avec lui les émois amoureux de l’adolescence ou la confrontation cruelle avec la maladie : celle d’une vieille amie au caractère bien trempé qu’il accompagne jusqu’à sa mort. Des méditations relatives à des lectures, comme le journal de Gombrowicz ou l’aventure de l’Aventin par Tite-Live, font ce me semble écho à la situation socio-politique hongroise de l’époque.

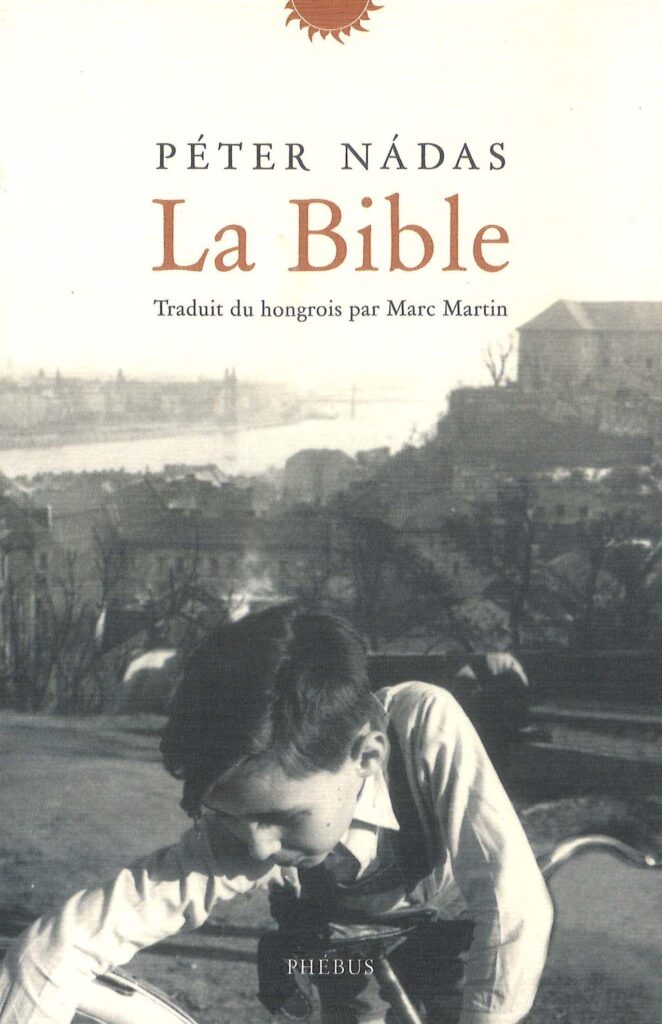

LA BIBLE (Phébus, 2019)

LA BIBLE (Phébus, 2019)

M.M. : Suite à cette toute première publication de Nádas (1967), aucun autre écrit de lui ne verra le jour pendant plus de dix ans. J’ignore, au juste, la raison de cette censure au long cours, mais ce roman bref qui se déroule dans la Hongrie des années cinquante, en tout cas, ne semble guère à la gloire du pouvoir communiste et de son idéal sociétal. Au service d’une famille de la nomenklatura qui loge dans une villa luxueuse, travaille une bonne dont on découvre en fin de livre le milieu familial misérable en diable, au fin fond d’un village déshérité. L’intrigue accentue encore cet abrupt contraste de classe : les menées du fils de famille, un jeune garçon plein de cruauté infantile, mènent au renvoi de la femme de ménage accusée à tort d’avoir volé une bible. Bien menée, rigoureuse, la narration de ce primo-roman témoigne déjà de maîtrise et de ce regard au scalpel qu’on retrouve partout dans l’œuvre de Péter Nádas.

Mais je redoute que mes paroles soient plus lassantes qu’incitatives, car je n’espère ici que donner envie de lire ou relire Nádas. Pour clore ce panorama fugitif, j’aimerais lui laisser la parole, en choisissant un extrait d’Histoires parallèles (dans le chapitre « Un pêcher prolifique » du Livre III). Le rituel qu’il y décrit me paraît une parabole existentielle à plus d’un titre, mais chut !, écoutons plutôt :

Chemise, sandales et pantalon qu’il étalait sur le tapis de verdure, il commençait par se dévêtir. Tout en gardant son slip ou son maillot de bain. Il ne devait rigoureusement que fouler la bande humide de sable gris, sans que ni ses talons ni ses orteils ne glissent dans l’eau d’un côté, ni ne frôlent, de l’autre, le cercle sec de sable jaune. Ses pas s’enfonçaient juste assez pour laisser des traces bien nettes. De loin en loin, il regardait, prudent, en arrière. Et le temps que dans une dernière enjambée savamment calculée, il achève le tour complet du lac, la première trace s’était presque effacée, à peine perceptible. Il devait alors remettre ses pas dans ses pas, afin que le sable humide ne les absorbe, ne les engloutisse plus si vite. Exactement, très exactement, il fallait que chacun de ses pas épouse le contour évanescent des traces antérieures, et jamais, peut-être, il ne tombait à côté, pas le moindre faux-pas, tant le possédait son étrange passion pour ces tours en rond sitôt faits, sitôt à refaire.

Par effet de tassement, les empruntes en perpétuelle mutation ne s’estompaient plus tant au troisième tour. De plus en plus profondes à mesure que le nombre des rotations augmentait, ses contours, en revanche, perdaient en netteté chaque fois davantage.

Ce n’était pas un jeu. Seul lui importait l’ajustement parfait de son pied nu dans la trace antérieure. De sorte que l’imperfection de chacun de ses pas dans le sable mouillé en devenait criante, indélébile.

La profondeur des empruntes entretenait un lien direct avec sa propre imperfection.

Son zèle rituel l’absorbait tant qu’il ne cherchait rien d’autre au monde que la plus parfaite coïncidence possible de ses pas dans ses pas, et que plus rien ne pouvait satisfaire sa soif de perfection, sauf les éclats de lumière effleurant le miroir de l’eau, sauf le friselis de l’enceinte végétale, avec ses fourrés touffus et ses arbres immenses, ou tout ce que sa vision périphérique lui laissait percevoir. Il devait de plus en plus fermement enfoncer ses pieds nus au creux de chaque trace, car à force, il atteignait le fond de la couche de sable, puis la vase en dessous. A la place de l’eau que la pression des pas exprimait jusque-là, la vase, alors, s’insinuait, visqueuse, entre ses orteils, puis au creux de chaque emprunte qu’il laissait derrière lui.

Dès ce moment, il les piétinait, les détruisait au passage. D’abord ses pieds creusaient l’emprunte selon le tracé de surface, puis les parois de sable, un moment verticales, s’effondraient sur elles-mêmes au fond des traces.

Il ne pouvait en aucune manière couper court ou renoncer à ce cérémonial.

Il en découlait une ivresse pure et froide, dont l’emprise effaçait de sa conscience toute idée de début et de fin.

Les empruntes, à force, viraient au bourbier.

D’où le pantalon qu’il ôtait au préalable, afin que la souillure de la vase ne trahisse rien de son rituel secret. Prendre la décision arbitraire de sortir du cercle aurait insulté son sens de l’honneur. Il se sentait si envahi de plaisir que son dégoût, à la vue de ces remontées de bourbe entre ses orteils, de cette masse visqueuse aux lourds relents de fange, participait tout autant de son sentiment exclusif que la douceur de ses premières traces en surface. Il ne pressait pas le pas, mais la gluance de la vase entravait sa marche. Or le moindre ralentissement l’exposait à la menace d’un retour contraint dans le monde du dehors.

Plus il s’approchait du sentiment de pérennité, plus il sentait ses jambes se dérober sous lui. Ainsi de suite jusqu’à s’écrouler, à bout de force, de ferveur.

Interview : Gábor Orbán

Photo : Gábor Valuska