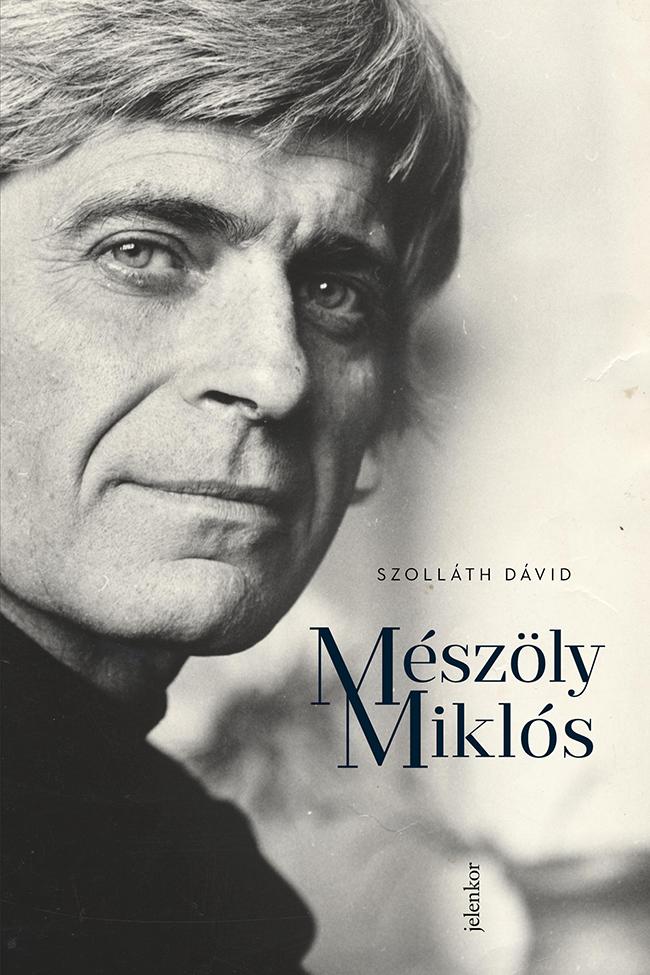

Interview avec Dávid Szolláth, auteur d’une toute récente monographie sur Miklós Mészöly et extrait d’une nouvelle inédite en français de cette figure incontournable de la prose hongroise.

« Son style, ses procédés narratifs sont les fruits de sa confrontation avec la tradition épique hongroise, qui se distingue par les digressions, la verbosité, l’abondance de détails », note Beáta Thomka[1], analysant les raisons de cette « tendance à compresser, à concentrer » caractéristique de Mészöly. Que pensez-vous de l’intéressante interprétation de Péter Nádas suggérant que « cette quête de concision [serait] une particularité stylistique propre à la génération de la guerre » [2]?

« Son style, ses procédés narratifs sont les fruits de sa confrontation avec la tradition épique hongroise, qui se distingue par les digressions, la verbosité, l’abondance de détails », note Beáta Thomka[1], analysant les raisons de cette « tendance à compresser, à concentrer » caractéristique de Mészöly. Que pensez-vous de l’intéressante interprétation de Péter Nádas suggérant que « cette quête de concision [serait] une particularité stylistique propre à la génération de la guerre » [2]?

« Les gens revenaient muets du champ de bataille »[3] ; c’est ainsi que Walter Benjamin évoque l’atmosphère qui régnait au lendemain de la Grande Guerre. Or, le climat était similaire après 1945. Tout ce que les survivants avaient appris avant la guerre, tout ce en quoi ils croyaient avait soudainement perdu toute validité. Et la langue n’était pas encore à même d’exprimer la destruction, les mots manquaient.

Je soupçonne que pour Mészöly (et bien des membres de sa génération), la guerre ait entraîné une sorte de remise à zéro culturelle. Ainsi, le théâtre de l’absurde des années d’après-guerre à Paris peut être perçu comme une mise en scène de l’invalidation tragi-comique de la langue et des modèles culturels. En témoignent, par exemple, la leçon d’anglais de Ionesco dans La Cantatrice chauve ou la logorrhée du monologue de Lucky dans En attendant Godot. À partir de ce néant, de ces ruines, il fallait construire un nouveau langage artistique. C’est peut-être ce qui explique que, face à Mészöly, nous identifions avant tout des liens définitivement rompus, il ne poursuit pas la tradition ; en revanche, il est à l’origine de nombreux liens nouveaux qui le relient aux générations suivantes de prosateurs hongrois. La conception de l’absurde selon Kafka, Camus, Beckett et Ionesco a été la principale source d’inspiration de l’après-guerre. Dans mon livre[4], j’examine ses premières œuvres de théâtre et de prose à la lumière de ce contexte littéraire international.

La culture remise à zéro et la langue devenue inopérante imposent sur le plan esthétique la disparition des conditions d’intégrité de l’œuvre d’art. Ceci peut toujours bien sûr être nié temporairement, comme l’a fait le réalisme socialiste en cherchant à maintenir les conventions propres aux mouvements romantiques et réalistes du 19e siècle. La langue aussi doit être reconstruite à partir de ruines, les mots, tels des objets trouvés, doivent être nettoyés. En fait, en dépit des apparences, cette simplification de la langue ne doit pas être vue comme une « réduction » ou une « limitation » à proprement parler, mais plutôt comme une analyse critique des quelques éléments de la langue qui peuvent encore être utilisés, sur lesquels il est ensuite possible de reconstruire. La simplification peut donc véritablement être considérée comme le geste fondateur d’une nouvelle langue.

« […] c’est dans le chaos que le récit tente de se mettre en ordre, tandis que chaque élément, pris individuellement et un par un, est cohérent, aussi concret que réaliste, objectif, clair et raisonné », écrit Péter Balassa à propos de la nouvelle Le Pardon, dont nous publions un extrait à la fin de l’entretien. Qu’en pensez-vous, pourrait-il s’agir d’une « structure paradoxale » où « le lecteur doit mener lui-même son enquête dans l’inconnu » ? Dans quelle mesure est-ce un élément déterminant de la prose de Mészöly ?

L’ordre et le chaos. Dans de nombreuses œuvres de Mészöly (dans Film déjà, mais surtout dans Le Pardon et les récits tardifs), ordre et chaos sont liés, s’entremêlent. Lorsqu’un texte obéit à des règles, respecte un ordre, il ne présente évidemment aucune difficulté pour le lecteur. Mais lorsqu’une œuvre n’est que chaos, elle ne pose pas non plus énormément de problèmes. Un chaos absolu règne dans les grandes œuvres dadaïstes, par exemple, mais leurs destinataires s’en accommodent avec bonheur.

En revanche, dans Le Pardon (1984), nous sommes à la fois confrontés à la promesse d’une structure narrative très rigoureuse et au chaos que suscite le non-respect de cette structure. Et c’est déconcertant, ou plutôt captivant. L’ouvrage fait sans cesse miroiter la promesse d’un ordre identifiable et mène le lecteur par le bout du nez.

De nombreux éléments lui sont certes très familiers : l’ambiance des petites villes d’avant-guerre, l’œuvre qui rappelle soit le crime historique, soit le récit familial, ainsi qu’une multitude de références mythologiques et littéraires. Et effectivement, le lecteur fait face à d’innombrables mystères : tel un détective, il mène son enquête, quelle est donc cette mystérieuse tragédie de la vengeance qui hante le passé de la petite ville et dont le secret se trouve dans l’anneau de pierre verte d’Anita, qui a dérobé les dossiers dans les archives du tribunal. Tout laisse entendre que le tableau finira par se reconstituer, mais le lecteur reste sur sa faim, et referme vraisemblablement le roman un peu étourdi, comme hypnotisé. Cette impression s’explique en partie par la manière dont le récit introduit des éléments fantastiques dans un monde par ailleurs présenté de manière réaliste. Et par la façon dont il révèle au grand jour la barbarie insidieuse et menaçante dissimulée sous la surface d’un monde civilisé. Le Pardon est une œuvre littéraire riche et impétueuse, des générations de spécialistes ont déjà tenté de « mettre de l’ordre » dans le récit ou de comprendre le chaos. Parmi eux, Péter Balassa[5], que vous avez cité est l’un des plus grands spécialistes de Mészöly. Le texte du Pardon, trop bref pour pouvoir même être qualifié de roman court, est longtemps resté une source d’inspiration, ou plutôt de provocation, pour la critique littéraire hongroise.

Le Pardon a été également publié dans un recueil de textes intitulé Volt egyszer egy Közép-Európa[6] (Il était une fois une Europe centrale). À propos de ces récits qui peuvent être qualifiés de tardifs, plusieurs critiques évoquent une intention de créer une sorte de mythologie régionale à laquelle le réalisme magique ne serait pas étranger. Vous avez étudié l’influence exercée par Gabriel García Márquez sur Mészöly[7] ; de votre point de vue, peut-on parler d’une tentative d’« enchanter » l’Europe centrale de la part de Mészöly ?

Le Pardon a été également publié dans un recueil de textes intitulé Volt egyszer egy Közép-Európa[6] (Il était une fois une Europe centrale). À propos de ces récits qui peuvent être qualifiés de tardifs, plusieurs critiques évoquent une intention de créer une sorte de mythologie régionale à laquelle le réalisme magique ne serait pas étranger. Vous avez étudié l’influence exercée par Gabriel García Márquez sur Mészöly[7] ; de votre point de vue, peut-on parler d’une tentative d’« enchanter » l’Europe centrale de la part de Mészöly ?

Oui, cette étude a été ensuite étendue, retravaillée pour devenir l’un des chapitres de la monographie. Dans les années soixante et soixante-dix, avec sa prose réductionniste, provocatrice et expérimentale, Mészöly attire beaucoup l’attention. Il est salué par les meilleurs critiques et la plupart des jeunes écrivains le considèrent déjà comme un maître. Pourtant, au tournant des années soixante-dix et quatre-vingt, à l’apogée de son succès, il change de cap, à la grande surprise de tous. Soudain, il attache de l’importance au passé régional, et il peut donner l’impression de vouloir revenir à des formes et schémas narratifs traditionnels. Mais ce n’est bien sûr qu’une apparence, très vite, les critiques se rendent compte, en particulier Balassa que j’ai déjà mentionné, que Mészöly, loin de reculer fait au contraire un nouveau pas en avant. Il estimait qu’à partir du passé, du folklore et des traditions d’Europe centrale, il était possible de créer une fiction historique, une mythologie si vous voulez, qui conserve toute sa pertinence encore aujourd’hui, et pas nécessairement en Hongrie seulement. Pour lui, le « boom » littéraire latino-américain des années 60 et 70, incarné avant tout par García Márquez, en était, entre autres, un exemple. Il pensait que si, à partir des légendes de la côte caribéenne colombienne, il avait été possible de composer une prose épique foisonnante, regorgeant de légendes et d’histoires connues dans le monde entier, qui plus est innovante et moderne, alors peut-être que le passé de l’Europe centrale en était aussi capable. Au moins trois facteurs entrent en jeu ici. Premièrement, Mészöly a fini par tourner le dos au réductionnisme, qu’il admirait tant chez Beckett, par exemple, ou qui avait valu à certains de ses livres d’être comparés à Robbe-Grillet, et il était de nouveau en quête de richesses épiques. Deuxièmement, on observe que c’est à cette époque que le concept latino-américain de « réalisme magique » invoqué à propos de Günther Grass, Toni Morrison ou Salman Rushdie, prend une dimension internationale. En réalité, sur ce point, Mészöly est resté très prudent avec les catégories en usage sur le marché du livre et dans l’histoire littéraire, lui-même n’utilisait guère le terme quelque peu rebattu et discutable de « réalisme magique ». Troisièmement, cela peut également montrer que la prose hongroise, emprisonnée derrière le rideau de fer, extrêmement contrôlée, censurée, mais perméable aux courants contemporains, ressent une fois de plus la nécessité d’un dialogue international.

Le boom latino-américain a fait naître chez Mészöly l’espoir qu’une région économiquement et politiquement périphérique pourrait elle aussi faire émerger des valeurs intellectuelles et artistiques partagées ensuite dans le monde entier.

À l’époque, on disait que deux phénomènes « avaient mis un coup de projecteur » sur l’Amérique latine. La révolution cubaine et le « boom » littéraire (Carpentier, Cortazár, Vargas Llosa, García Márquez entre autres). Ce fut un spectaculaire succès, un exemple de la manière dont l’art peut permettre de casser l’isolement. Et évidemment, s’y exprimaient également les frustrations et les tentatives de compensation propres à la période communiste. Le fait est que plusieurs ouvrages de Mészöly, notamment Le Pardon, recèlent des éléments surnaturels et merveilleux remarquables, ce qui ne permet bien sûr pas de classer de manière certaine son œuvre dans le « réalisme magique ». Par endroits, nous identifions également les traces de García Márquez. Par exemple, dans Le Pardon, le personnage de Marie entremêle les figures de la Vierge Marie et d’Artémis, à l’image de Remedios-la-belle dans Cent Ans de Solitude. Par ailleurs, nous pouvons affirmer sans crainte que Mészöly a merveilleusement réussi à enchanter l’Europe centrale dans ses œuvres tardifs.

On dit que Miklós Mészöly « considérait la 2 CV comme la meilleure voiture du monde »[8], mais à ma connaissance, sa relation avec la France allait bien au-delà de la voiture bien-aimée. Il est par exemple particulièrement significatif que, pour deux de ses livres (La mort d’un Athlète et Variations désenchantées[9]), la parution française ait précédé l’édition hongroise. Comment peut-on expliquer cela ?

Oui, c’est vrai, même si, dit-on, il conduisait de manière épouvantable. Jeune homme, il traduit de la poésie française, il étudie cette langue, veut entrer à la Sorbonne, partir pour la France. Mais la guerre éclate. Il est appelé sous les drapeaux. Ce n’était pas une plaisanterie, si l’appelé ne se présentait à sa caserne dans les 48 heures, il était aussitôt porté déserteur. Mészöly est incorporé, il prend part aux combats, puis s’échappe à l’aide de faux papiers. Il a très certainement dû tuer pour survivre. Ce souvenir traumatisant apparaît à maintes reprises dans son œuvre. Il pense être fait prisonnier de guerre par les Américains et pouvoir ensuite enfin s’inscrire à la Sorbonne, mais il apprend alors que son frère a disparu sur le front russe et que son père est mourant. Il reste l’unique homme de la famille et rentre chez lui pour veiller sur sa mère. Dès lors, même si depuis l’enfance, il aspire à étudier, travailler dans un environnement français, il doit finalement y renoncer. Plus tard, cependant, il tisse de nombreux liens, notamment avec les exilés hongrois de Paris qui ont beaucoup contribué au succès de Mészöly à l’étranger ; ou encore, après la Révolution hongroise de 1956, Mészöly aussi bénéficie de l’engagement de Camus en faveur des écrivains hongrois. Plus important encore, la place essentielle occupée dans son œuvre par le dialogue permanent avec Camus, et plus tard avec le Nouveau roman. Et en effet, comme vous l’avez signalé, son roman La mort d’un Athlète est publié pour la première fois aux éditions du Seuil, dans une traduction de Georges Kassaï et Marcel Courault, en 1965, avant de paraître dans les éditions hongroise et allemande. Ce choix provoque alors un scandale politico-littéraire en Hongrie. Le bruit court que Mészöly a fait passer le manuscrit « en contrebande » sans l’autorisation des autorités. En agissant ainsi, Mészöly et les éditions du Seuil contraignent les censeurs hongrois à intervenir, alors qu’ils interdisaient la publication de l’ouvrage depuis cinq ans déjà. En fait, il doit sa parution en hongrois à sa publication française, car après cela, s’y opposer serait devenu encore plus embarrassant. Cela aurait révélé au grand jour, sur la scène internationale, la censure et les atteintes à la liberté d’opinion en Hongrie. Le même phénomène s’est produit avec Sándor Weöres à la même époque. Plus tard, le roman Saulus[10] de Mészöly est publié au Seuil.

Sorbonne, partir pour la France. Mais la guerre éclate. Il est appelé sous les drapeaux. Ce n’était pas une plaisanterie, si l’appelé ne se présentait à sa caserne dans les 48 heures, il était aussitôt porté déserteur. Mészöly est incorporé, il prend part aux combats, puis s’échappe à l’aide de faux papiers. Il a très certainement dû tuer pour survivre. Ce souvenir traumatisant apparaît à maintes reprises dans son œuvre. Il pense être fait prisonnier de guerre par les Américains et pouvoir ensuite enfin s’inscrire à la Sorbonne, mais il apprend alors que son frère a disparu sur le front russe et que son père est mourant. Il reste l’unique homme de la famille et rentre chez lui pour veiller sur sa mère. Dès lors, même si depuis l’enfance, il aspire à étudier, travailler dans un environnement français, il doit finalement y renoncer. Plus tard, cependant, il tisse de nombreux liens, notamment avec les exilés hongrois de Paris qui ont beaucoup contribué au succès de Mészöly à l’étranger ; ou encore, après la Révolution hongroise de 1956, Mészöly aussi bénéficie de l’engagement de Camus en faveur des écrivains hongrois. Plus important encore, la place essentielle occupée dans son œuvre par le dialogue permanent avec Camus, et plus tard avec le Nouveau roman. Et en effet, comme vous l’avez signalé, son roman La mort d’un Athlète est publié pour la première fois aux éditions du Seuil, dans une traduction de Georges Kassaï et Marcel Courault, en 1965, avant de paraître dans les éditions hongroise et allemande. Ce choix provoque alors un scandale politico-littéraire en Hongrie. Le bruit court que Mészöly a fait passer le manuscrit « en contrebande » sans l’autorisation des autorités. En agissant ainsi, Mészöly et les éditions du Seuil contraignent les censeurs hongrois à intervenir, alors qu’ils interdisaient la publication de l’ouvrage depuis cinq ans déjà. En fait, il doit sa parution en hongrois à sa publication française, car après cela, s’y opposer serait devenu encore plus embarrassant. Cela aurait révélé au grand jour, sur la scène internationale, la censure et les atteintes à la liberté d’opinion en Hongrie. Le même phénomène s’est produit avec Sándor Weöres à la même époque. Plus tard, le roman Saulus[10] de Mészöly est publié au Seuil.

De nombreuses œuvres de Mészöly ont été publiées à l’étranger, mais il n’est jamais parvenu à se hisser au rang d’écrivain vedette à l’échelle mondiale, à l’inverse de Kundera par exemple. En partie parce que Mészöly était d’un tempérament différent, en partie parce qu’il n’avait pas émigré, auquel cas il aurait probablement réussi lui aussi. Lorsque chacun de vos mouvements est surveillé par la police secrète et que vous devez supplier pendant des mois pour un passeport, vos options sont évidemment très limitées. Ses carnets de travail témoignent qu’il lisait abondamment en français et en allemand, et ses œuvres s’inscrivent dans un dialogue riche et diversifié avec les courants intellectuels de son époque. De manière générale, Camus a exercé une grande influence sur les écrivains hongrois d’après-guerre, Pilinszky, Kertész, Esterházy et Nádas. On parle moins de l’influence de Beckett et du Nouveau roman, sur Mészöly, mais aussi sur Dezső Tandori, Péter Nádas, György Konrád et d’autres. D’ailleurs, en 1987, Mészöly a également donné une conférence chez vous, à l’Institut hongrois, rue Bonaparte, et on a ensuite publié le manuscrit de cette conférence en traduction hongroise[11].

Pour István Örkény, Miklós Mészöly et Alaine Polcz formaient « le plus beau couple qu’il ait jamais vu »[12]. Longtemps après leur mort, leur relation intéresse toujours le public hongrois : la publication en 2017 du gros volume de leur correspondance fut un événement littéraire. Alaine Polcz était bien plus qu’une femme d’écrivain dans l’ombre de son mari. Il suffit de citer Une femme sur le front[13], un ouvrage qui aura un impact considérable, car il parle pour la première fois de manière franche et directe du viol des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alaine Polcz avait déjà collaboré en tant que co-auteur au livre de Mészöly, Pontos történetek útközben[14] (« Histoires exactes en chemin »), que vous évoquez dans votre ouvrage. Que pouvez-vous dire de l’alchimie de la relation qui les unit, de ses répercussions sur leur œuvre ?

Pour István Örkény, Miklós Mészöly et Alaine Polcz formaient « le plus beau couple qu’il ait jamais vu »[12]. Longtemps après leur mort, leur relation intéresse toujours le public hongrois : la publication en 2017 du gros volume de leur correspondance fut un événement littéraire. Alaine Polcz était bien plus qu’une femme d’écrivain dans l’ombre de son mari. Il suffit de citer Une femme sur le front[13], un ouvrage qui aura un impact considérable, car il parle pour la première fois de manière franche et directe du viol des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alaine Polcz avait déjà collaboré en tant que co-auteur au livre de Mészöly, Pontos történetek útközben[14] (« Histoires exactes en chemin »), que vous évoquez dans votre ouvrage. Que pouvez-vous dire de l’alchimie de la relation qui les unit, de ses répercussions sur leur œuvre ?

Certains voient dans tout écrivain célèbre qui trompe régulièrement sa femme un tyran opprimant son talentueux partenaire. Mais comme beaucoup d’histoires trop simples, cette vision ne serait pas plus vraisemblable que n’importe quel scénario hollywoodien lambda. Commençons par dire qu’Alaine Polcz était une psychologue qualifiée, accepter cette vision reviendrait donc à remettre en cause la légitimité de ses compétences à analyser la situation. Cette femme faisait passer en contrebande des bibles, des livres interdits et des produits alimentaires dans la Roumanie de Ceauşescu. Ce n’était pas une personne faible, sans défense, que l’on aurait tout bonnement pu opprimer.

Je suis d’accord avec vous, je suis convaincu qu’il existe en hongrois peu de livres plus audacieux qu’Une femme sur le front.

En Hongrie, de nombreuses femmes ont préféré dissimuler, même à leur mari ou à leur fille, les violences de masse perpétrées par les soldats soviétiques. Elles ont emporté avec elles dans leur tombe leur honteux secret. Polcz, en revanche, décrit chaque détail de ce tabou avec une impressionnante familiarité. Elle a été taillée dans du bois trop dur pour être ployé. Ces cinquante années de correspondance que vous avez citées témoignent de la passion que ces deux êtres éprouvaient l’un pour l’autre, en dépit des conflits et des crises. Les détails de leur vie privée figurent dans la correspondance et dans les notes rédigées par Boglárka Nagy, son éditeur. Pour être sincère, cela m’a soulagé d’un fardeau, car j’étudie avant tout l’œuvre littéraire de Mészöly, bien que j’aie également inclus une annexe biographique dans mon livre. Ce qui m’a vraiment intéressé dans leur relation, c’est ce qu’ils ont appris l’un de l’autre. Polcz a littéralement appris à écrire grâce à Mészöly : qui a vu ses manuscrits sait à quel point elle ne savait pas écrire, tant sur le plan de l’orthographe que de la maladresse et de la lourdeur du style. On sait qu’elle n’a pas réellement écrit, mais a dicté, par exemple, le texte d’Une femme sur le front qu’elle a enregistré sur un magnétophone pour qu’il soit dactylographié par une amie ; Mészöly et Géza Komoróczy l’ont ensuite révisé et en ont amélioré le style. C’est aussi pour cela qu’il est étonnant qu’à l’âge de 69 ans, elle ait achevé ce livre extraordinaire et que cette personne qui n’était pas vraiment douée pour l’écriture ait pu devenir écrivain à un âge aussi avancé.

Dans le livre, je m’efforce également d’identifier ce que, réciproquement, Mészöly a pu apprendre de sa femme. Je suis convaincu que la figure de Hildi dans La mort de l’athlète ne serait pas si magique sans Polcz, qui est évidemment le modèle du personnage, comme le confirme leur correspondance. On peut en dire autant du personnage principal de la nouvelle Chronique de Teresa ou de la protagoniste féminine de Tragédie. C’est un jeu de miroir singulier où les deux membres-écrivains d’un couple s’introduisent l’un l’autre dans leur œuvre respective. Mais, elle est bien plus qu’une simple source d’inspiration, et j’en viens à ce que vous évoquiez. Les critiques l’ont toujours su, mais n’ont jamais véritablement pris au sérieux le fait que dans l’un des meilleurs romans de Mészöly, Pontos történetek, útközben(« Histoires exactes en chemin ») est une transcription de journaux de voyage enregistrés par Polcz sur son magnétophone, réécrit par l’écrivain. Je pense que nous pouvons à juste titre considérer ce livre comme le fruit du travail conjoint de ce couple sans enfant. Dans la vision de la narratrice, nous distinguons les traces indélébiles de l’approche et du point de vue caractéristiques de Polcz. Et avant que quiconque ne vienne accuser Mészöly d’avoir porté atteinte à la propriété intellectuelle de Polcz, encore une fois, je dirais simplement que de telles assertions reviendraient à ne pas prendre Polcz au sérieux. Elle évoque dans d’innombrables lettres les passages enregistrés pour Miklós sur les chemins de Transylvanie, c’est avec un enthousiasme non feint qu’elle rassemble ces matériaux pour son mari, et Mészöly n’a jamais nié devant quiconque le rôle joué par sa femme dans ce livre. Si cette relation dans le travail de création paraît déséquilibrée aux yeux de nos contemporains, elle leur était naturelle. La question va, si je peux le formuler ainsi, au-delà de leur simple personne, et je trouve plus pertinent de s’intéresser non pas à l’équité, mais à la manière dont cette répartition des rôles reflète la perception des relations entre les sexes à leur époque. La question est de comprendre la place que pouvait alors prendre la femme (comme chacun sait « sensible ») dans l’écriture, et celle occupée par l’homme (naturellement « rationnel » en vertu des stéréotypes). Dans un chapitre que j’ai intitulé « Stylistique et identité de genre », je me suis attaché à mettre en lumière ces questions. Également parce qu’aujourd’hui, nous apprécions davantage qu’il y a vingt ans l’originalité de Polcz en tant que femme écrivain.

Dans le livre, je m’efforce également d’identifier ce que, réciproquement, Mészöly a pu apprendre de sa femme. Je suis convaincu que la figure de Hildi dans La mort de l’athlète ne serait pas si magique sans Polcz, qui est évidemment le modèle du personnage, comme le confirme leur correspondance. On peut en dire autant du personnage principal de la nouvelle Chronique de Teresa ou de la protagoniste féminine de Tragédie. C’est un jeu de miroir singulier où les deux membres-écrivains d’un couple s’introduisent l’un l’autre dans leur œuvre respective. Mais, elle est bien plus qu’une simple source d’inspiration, et j’en viens à ce que vous évoquiez. Les critiques l’ont toujours su, mais n’ont jamais véritablement pris au sérieux le fait que dans l’un des meilleurs romans de Mészöly, Pontos történetek, útközben(« Histoires exactes en chemin ») est une transcription de journaux de voyage enregistrés par Polcz sur son magnétophone, réécrit par l’écrivain. Je pense que nous pouvons à juste titre considérer ce livre comme le fruit du travail conjoint de ce couple sans enfant. Dans la vision de la narratrice, nous distinguons les traces indélébiles de l’approche et du point de vue caractéristiques de Polcz. Et avant que quiconque ne vienne accuser Mészöly d’avoir porté atteinte à la propriété intellectuelle de Polcz, encore une fois, je dirais simplement que de telles assertions reviendraient à ne pas prendre Polcz au sérieux. Elle évoque dans d’innombrables lettres les passages enregistrés pour Miklós sur les chemins de Transylvanie, c’est avec un enthousiasme non feint qu’elle rassemble ces matériaux pour son mari, et Mészöly n’a jamais nié devant quiconque le rôle joué par sa femme dans ce livre. Si cette relation dans le travail de création paraît déséquilibrée aux yeux de nos contemporains, elle leur était naturelle. La question va, si je peux le formuler ainsi, au-delà de leur simple personne, et je trouve plus pertinent de s’intéresser non pas à l’équité, mais à la manière dont cette répartition des rôles reflète la perception des relations entre les sexes à leur époque. La question est de comprendre la place que pouvait alors prendre la femme (comme chacun sait « sensible ») dans l’écriture, et celle occupée par l’homme (naturellement « rationnel » en vertu des stéréotypes). Dans un chapitre que j’ai intitulé « Stylistique et identité de genre », je me suis attaché à mettre en lumière ces questions. Également parce qu’aujourd’hui, nous apprécions davantage qu’il y a vingt ans l’originalité de Polcz en tant que femme écrivain.

László Krasznahorkai a déclaré à propos de Mészöly qu’« il n’avait pas laissé d’héritage littéraire direct », ajoutant qu’« une certaine cruauté de la pensée chez Péter Nádas rappelle dans une certaine mesure celle de Mészöly, mais en même temps, elles se distinguent d’un point de vue stylistique. »[15] Selon vous, en quoi consiste l’héritage littéraire laissé par Mészöly ou plus précisément, comment expliquer cette impossible succession ?

Je vois les choses sensiblement différemment. C’est vrai, Mészöly ne peut avoir de successeurs. Mais à y regarder de plus près, que ferait la littérature d’un écrivain « héritier » ? Cela laisserait peu de place à l’originalité. Ou, du point de vue de l’héritier, que penser d’un écrivain qui aurait pour ambition de devenir le « disciple » d’un prédécesseur ? Nous le qualifierions cet épigone, d’auteur de second plan, incapable d’innover. Ainsi, lorsque nous soulignons qu’un écrivain n’a pas laissé d’« héritier direct », nous ne disons rien d’intéressant à son sujet. À ce propos, les écrivains ont tendance à faire de tels gestes de mise à distance lorsqu’ils craignent la trop grande influence d’un prédécesseur sur leur propre style. Harold Bloom a parlé à ce sujet d’anxiety of influence, l’angoisse de l’influence. Krasznahorkai écrit, de fait, dans un style complètement différent de celui de Mészöly, mais en même temps, il lui doit beaucoup, ce qu’il a lui-même rappelé à différentes reprises. L’essentiel, comme je l’ai déjà souligné, c’est que les grands représentants de deux générations successives d’écrivains aient plus ou moins considéré Mészöly comme leur maître. C’est Péter Nádas qui entretenait avec lui les relations de travail les plus étroites, toutefois, il a dû lui aussi « se séparer » de Mészöly et choisir une voie qui lui est propre, ce qu’il a fait avec sagesse. Même si la séparation entre Mészöly et Nádas n’a pas été sans douleur. Nous trouvons ensuite Péter Esterházy, Dezső Tandori, László Márton, László Darvasi, Lajos Parti Nagy et bien d’autres. Le fait que Mészöly leur ait transmis telle ou telle chose ne fait pas d’eux des successeurs ou des imitateurs et c’est très bien ainsi, telle est la logique de l’évolution littéraire contemporaine à travers les générations successives d’écrivains. Comme Mészöly lui-même l’a dit à Nádas, les maîtres sont là pour être pressés comme des citrons, et ensuite il est nécessaire de se détacher d’eux par simple souci d’indépendance. Mais la question peut être posée différemment.

Sous l’angle de la langue littéraire, Esterházy affirme que Mészöly a transformé la phrase hongroise.

Si nous prenons cela au sérieux – or Esterházy touche ici véritablement du doigt quelque chose — donc, si nous prenons cela au sérieux, nous pouvons dire que, de cette manière aussi, Mészöly laisse sa « marque », dans la littérature contemporaine, sur des écrivains qui n’ont peut-être pas eux-mêmes conscience de cette influence. Certaines constructions narratives et structures de phrase propres à Mészöly apparaissent constamment encore aujourd’hui dans la prose hongroise postérieure au tournant du millénaire, indépendantes déjà de leur source d’origine incarnée par Mészöly. Dans les excellentes nouvelles d’Edina Szvoren, ou dans certains des écrits de la jeune écrivaine Orsolya Bencsik. Mészöly est né il y a un siècle et il nous a quittés il y a vingt ans, mais de ce point de vue, il n’est pas tout à fait mort puisqu’il fait désormais partie de la langue littéraire hongroise. Voilà peut-être la meilleure nouvelle que nous apporte le centenaire de Mészöly.

[1] Beáta Thomka, Mészöly Miklós, Kalligram, 1995

[2] Privát Mészöly, [Mészöly intime] Film documentaire de Péter Gerőcs et Asia Dér, 2011

[3] Benjamin, Walter, Expérience et pauvreté, trad. : Pierre Rusch, in : Benjamin, Œuvres II. Gallimard, Folio Essais, Paris, 2000. 365.

[4] Szolláth Dávid : Mészöly Miklós, Jelenkor, 2020

[5] Péter Balassa, A cselekmény rejtélye mint anekdotikus forma [Le mystère de l’intrigue comme forme anecdotique], Életünk, 1984. n°8.

[6] Magvető, 1989

[7] Dávid Szolláth: A történet visszatérése és a « latin-amerikai szál » kései Mészöly-prózában [Le retour du récit et « l’influence latino-américaine » dans les œuvres en prose tardives de

Mészöly], Literatura, 42e année, n°4 / 2016

[8] Készülni kell az őszi versenyekre [Il faut se préparer pour la compétition d’automne]. Entretien de Dávid Szolláth sur Miklós Mészöly et Alaine Polcz avec Gézá Komoróczy, Jelenkor, janvier 2021.

[9] La mort d’un athlète, Seuil, 1965, trad. Georges Kassai et Marcel Courault; Variations désenchantées, Phébus, 1994, trad. Georges Kassai

[10] Saul ou la Porte des brebis, Seuil , 1971, trad. Anne-Marie de Backer, Georges Kassai

[11] Mészöly Miklós: Széljegyzetek az irodalmi esély és handicap kérdéséhez [Mészöly Miklós : Notes marginales sur la question de la chance et du handicap littéraire] Kalligram, 2007. Octobre, p 41-44.

[12] Essai de Nádas Péter —A bilincs a szabadság legyen. Mészöly Miklós Polcz Alaine levelezése 1948-1997 [Que la liberté soit nos menottes. Correspondance entre Miklós Mészöly et Alaine Polcz], Jelenkor, 2017

[13] Les Editions Noir sur Blanc, (Suisse), 1995, trad. Sophie Képès

[14] Magvető, Budapest, 1970

[15] Privát Mészöly, [Mészöly intime] Film documentaire de Péter Gerőcs et Asia Dér, 2011

Interview : Gábor Orbán

Traduction : Anne Veevaert

Photos : Fortepan

Miklós Mészöly

Le Pardon

(extrait)

Traduction inédite de Fanny Normand récompensée par le Prix Nicole Bagarry-Karátson (2020)

Le 14 juillet, on découvrit le cadavre d’une jeune femme près de la ferme de Bazsó, sur l’une des parcelles du champ de blé de Saponya. Le pilote d’un avion d’arrosage s’en aperçut à l’aube. Il se rendait au travail, et il avait le soleil juste en face de lui, comme si son avion l’avait pris pour cible. Il survolait un gigantesque champ de blé dont les épis n’étaient couchés nulle part ; sous l’ondoiement incessant de ces tiges qui ne se brisaient jamais, le sol lui-même semblait instable et vacillant. Là, le vide bleu du ciel était le seul milieu dans lequel il était possible de s’accrocher. C’est une sensation que les oiseaux doivent connaître lorsqu’ils se laissent porter par le souffle d’une tempête sèche, s’en remettant tout entier à la vitesse d’un vent d’huile, comme une alternative à l’immobilité la plus parfaite, survolant des feuillages fouettés par les bourrasques, prêts à plonger dans les précipices s’ouvrant sur d’autres précipices alors que, sous le mugissement de ces arbres déchaînés, à travers quelque brèche ouverte dans le feuillage par les convulsions de la nature délirante de fureur, apparaissent dans une lueur des bêtes affolées qui s’agitent en tous sens, comme des naufragés ballottés par les flots avant que la mer ne les avale pour de bon. Ce matin-là, les champs de blé de Saponya ondoyaient comme une douce caresse. Puis, soudainement, l’image suivante se déploya sous les yeux du pilote : un cercle de blé écrasé sur le sol, d’un rayon de près de cinquante mètres, comme si un cyclone l’avait aplati en se jetant là de toute sa hauteur, une tornade de la taille d’un gratte-ciel, une gigantesque toupie ; au centre, le cadavre de cette femme, abandonnée là les bras en croix, les cuisses étroitement serrées l’une contre l’autre. Elle portait des vêtements d’un blanc immaculé. Seul l’ourlet de sa jupe était orné d’une bande de pois aigue-marine plus ou moins grands – une sorte de liseré. Complètement bouleversé, le pilote décrivit des cercles au-dessus d’elle pendant plusieurs minutes. Lorsqu’il effectua son dernier tour, il descendit si bas que, à cause des remous provoqués par l’avion, les longs cheveux de la femme se soulevèrent et sa jupe remonta jusqu’à sa taille. Il en éprouva une telle honte qu’il dût effectuer plusieurs manœuvres avant de parvenir à remettre la jupe à sa place sur le cadavre. Et il retourna immédiatement à la base pour faire son rapport. La mystérieuse tragédie fit la une des journaux ; à la suggestion du commissaire de police, on fit même une photographie aérienne des lieux, avant que le cadavre ne soit déplacé. L’image parut dans le supplément du dimanche ; la photographie était tellement réussie, et elle provoquait une émotion esthétique si saisissante que beaucoup la découpaient et l’épinglaient au mur. Au Cercle, on en analysait l’atmosphère envoûtante, la composition magistrale. On affirmait qu’une image pareille ne pouvait pas avoir été inventée par qui que ce soit, elle ne pouvait que préexister. Le blé avait été aplati à l’intérieur d’un espace sphérique dont la circonférence était si nette qu’elle semblait avoir été tracée au compas, et le chaos qui régnait en son sein était d’une sérénité si glaciale qu’à côté de lui, toute représentation de l’ordre ne semblait plus que pures élucubrations d’un esprit fantaisiste. Oui, disait-on, ce que nous, nous considérons comme décomposition peut tout aussi bien appartenir en réalité à une catégorie d’une complexité qui dépasse notre point de vue, c’est à dire à un ordre du monde plus complexe. Et le fait lui-même, défiant toute logique, ce corps de femme étendu ! – à la fois artistique et gracieusement morbide, éthéré et plus lourd que le plomb ; l’espace qui l’entourait – avait-on signalé – ressemblait au calice ébouriffé d’une gigantesque fleur au pistil anthropomorphe, les bras tendus dans deux directions. Une image toute imprégnée de mystère, amplifié par cette remarquable absence de transitions entre les éléments qui la composent – l’une des caractéristiques de la peinture primitive – que l’on peut observer dans la façon dont cet espace hirsute est encerclé par la masse compacte de millions d’épis de blés aussi raides que des fantassins au garde-à-vous. Ce contraste fantastique provoquait un envoûtement esthétique particulièrement puissant – disait-on. Une scène de théâtre sans accès – ni entrée, ni sortie. Le spectateur attentif et le lecteur de journaux étaient plutôt embarrassés par le fait que la police criminelle n’avait pu découvrir, même après un examen minutieux de la photo aérienne, un chemin caché dans le champ de blé aux environs de la scène du crime – fût-il des plus ténus et circonspect – qui eût permis de s’approcher de la victime. C’est qu’elle semblait avoir été étranglée avec une certaine tendresse (peut-être au cours d’un rêve ?) Et si elle n’avait pas été étranglée, comment s’était-elle retrouvée là, et comment était-elle morte ?