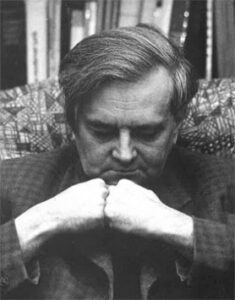

Sándor Weöres, personnage marquant de la poésie hongroise du XXe siècle est né il y a cent ans. A l’occasion de cet anniversaire, nous avons discuté avec István László G., poète, traducteur, spécialiste de Weöres.

A la différence d’Attila József (Aimez-moi. L’Œuvre poétique, Phébus, 2005), l’œuvre de Sándor Weöres n’a fait l’objet d’aucune édition de synthèse, alors même qu’elle revêt une importance sans doute comparable à celle de József. Comment expliquez-vous la réception plus que timide du poète proposé au Nobel en 1988 ?

A la différence d’Attila József (Aimez-moi. L’Œuvre poétique, Phébus, 2005), l’œuvre de Sándor Weöres n’a fait l’objet d’aucune édition de synthèse, alors même qu’elle revêt une importance sans doute comparable à celle de József. Comment expliquez-vous la réception plus que timide du poète proposé au Nobel en 1988 ?

Weöres est sans doute notre poète orphique le plus universel, c’est-à-dire, quelqu’un qui peut transmettre la chaleur de sa poésie au-delà des langues et des nations : un poète lyrique à la Hörderlin et à la Dickinson, capable de perturber jusqu’à l’ordre des enfers par ses vers. Malgré cela ou justement peut être à cause de cela, son statut implique une inaccessibilité mêlant sérénité et ironie : il est en réalité à peine ou pas du tout traduisible !

Comme si quelque chose dérobait aux yeux du monde cette impassibilité universelle avec laquelle il assume et cultive son talent qui l’élève au-dessus des langues : la reconnaissance internationale de sa réussite n’est pas pour lui, aucun idiome non hongrois n’est apte à lui en ouvrir les portes.

En cela, il est l’héritier d’Arany et de Ady, poètes qui n’ont pu réellement se faire connaître sur la scène internationale. C’est un paradoxe propre à la littérature des petites langues : si Weöres avait écrit en anglais, il serait probablement considéré comme le William Blake du XXe siècle.

Weöres avait quinze ans quand, en 1928, le quotidien Pest Hírlap publie son poème Les Vieux (accompagné d’une photo le représentant la tête coiffée de son chapeau d’uniforme scolaire) dont Zoltán Kodály s’inspirera dans une œuvre chorale. Un an plus tard, Weöres correspond avec les écrivains phares de la revue Nyugat, Mihály Babits et Dezső Kosztolányi. Peut-on affirmer qu’il a n’a pas dû longtemps frapper à la porte de la littérature hongroise ? (Il est intéressant que le poème en question, son premier succès, n’ait rien d’un Bateau ivre à la Rimbaud mais évoque au contraire la vulnérabilité des vieux.)

Favorisé – ou malmené ? – par le destin, il ne doit pas se battre pour conquérir le succès. Comme s’il arrivait au monde de la littérature hongroise par césarienne. Il est toute suite compris, repéré, soutenu. On le considère comme l’un des meilleurs de la troisième génération de Nyugat, dite la génération d’argent.

« Je vais te présenter quelqu’un qui va devenir un grand poète », dit Kosztolányi à István Vas en lui présentant le jeune talent, alors « compagnon de jeu » de son fils.

Il était évident qu’un génie était en gestation à Csönge, près de la fontaine de Castalie. Il obtient le prix Baumgarten dès les années 1930, récompense qu’Attila József n’a jamais reçue de son vivant. C’est grâce à cet argent qu’il peut partir pour son fameux voyage en Extrême-Orient où il trouve entre autre l’inspiration pour les Rêves de Malaisie (Maláj ábrándok). Jamais le prix Baumgarten n’aura été mieux mis à profit : en couvrant les frais de ce voyage, il a contribué à l’épanouissement spirituel du poète.

Pourquoi est-ce un poème sur la vieillesse qui attire l’attention de Kodály ? Weöres a écrit ses plus beaux poèmes sur la vieillesse dans sa jeunesse et ses plus beaux poèmes sur la jeunesse dans sa vieillesse. Par une certaine alchimie de l’âme, il était sans âge, capable de sauter entre les époques de la vie. Son « bateau ivre » à lui, c’était cette croisière orientale dont il a rapporté sa sensibilité ontologique de l’ornementation et des trésors de richesse formelle incommensurables pour l’âme européenne.

Dans la littérature hongroise, aucun autre poète peut-être ne manie avec une telle facilité les formes poétiques. Dans l’un des ouvrages qui lui est consacré, on le désigne même sous le terme d’« Orphée hongrois ». Rien ne prouve mieux la musicalité de ses poèmes, connus de la plupart des adultes et des enfants hongrois, que les adaptations de ses « poèmes pour enfants ». Si je ne me trompe pas, il considérait ceux-ci plutôt comme des expérimentations rythmiques dont les résultats se révélaient surprenants même pour lui : « Je ne sais pas si cette orgue à nombreux tuyaux peut fonctionner dans une autre langue. Comme si Dieu avait enfermé tous les diables du rythme dans le hongrois. », écrit-il dans une lettre adressée à Babits.

« Chants, épigrammes, essais rythmiques, esquisses, fragments », c’est ce qui figurait en exergue de Rongyszőnyeg (Tapis de chiffon). Le cycle postérieur des Etudes hongroises (Magyar etűdök), écrit à l’origine pour les Biciniums de Kodály, était précédé de quelques vers en sanskrit et en hongrois extraits du Gita Govinda de Jayadéva, rédigés en heptamètres, l’une des formes polyrythmiques les plus virtuoses. Dans les « poèmes-jeux », le rythme weöresien atteint les limites sémantiques de la rythmique ; il crée une évidence sonore qui semble ludique, mais en réalité il est magiquement sérieux dans le sens orphique du terme : avec ces ornements rythmiques en mosaïque, aux métriques simultanées, Weöres tisse un véritable tapis oriental de sons, à la fois exotique et évident.

On ne le remerciera jamais assez d’avoir introduit dans ses comptines des textes modernes au sens bartokien sur les formes les plus anciennes de rythmes poétiques : les textes de Weöres permettent aux enfants d’expérimenter dès leur plus jeune âge la poésie telle qu’ils la perçoivent au début de leur vie.

Les Etudes semblent exister depuis toujours comme une possibilité rythmique offerte par la langue à la poésie hongroise. Les potentialités harmoniques qui s’expriment dans les poèmes-jeux, à la fois nouvelles et parfaitement anciennes, sont devenues l’évidence même de la richesse formelle.

Chez Weöres, la virtuosité formelle et la richesse de la langue s’accompagnent très tôt d’un socle philosophique très solide. En 1943, il écrit à Nándor Várkonyi : « Jusqu’ici, seule la forme volait chez moi ; le contenu trottait à ras de terre bridé par la raison. Maintenant, j’envoie le contenu également à l’école de pilotage. Le raisonnement logique reste intact, il devient même plus étroit ; mais le ciment n’est plus la chaîne intellectuelle mais une sorte de gravitation stellaire des pensées ». Sa philosophie se développe peut-être de la manière la plus exhaustive dans cette « anthologie de conseils en forme d’aphorismes » (expression de Zoltán Kenyeres) intitulée Vers la plénitude (Teljesség felé). Dans la préface de ce livre, Weöres dit merci à Béla Hamvas, ce philosophe important, réduit au silence pendant le communisme. Comment se traduit l’influence de Hamvas chez Weöres ?

L’influence de Hamvas a été largement traitée, entre autres, par Zoltán Kenyeres dans sa monographie Tündérsíp (Flûte féérique).

Hamvas est un catalyseur spirituel : il a donné des repères spirituelo-intellectuels à l’instinct poétique de Weöres, comme si les enseignements de Scientia sacra avait mené Weöres vers une interprétation plus universelle de l’art poétique (« ars poetica »).

Ou plutôt, il s’est avéré que ce déficit d’art poétique formel révélait un système cohérent, fondé sur une autre conviction poétique : le poète a trouvé un soutien spirituel et intellectuel dans l’existence d’une infinité de destins possibles, se détournant de la perception cristallisée du destin que l’on capture, propre à la pensée européenne. Que tout cela revête la forme d’orientations philosophiques et s’emboîte dans la philosophie orientale de l’abandon de l’ego n’est qu’accessoire. Fondamentalement, Hamvas a permis de conforter Weöres dans l’ordonnance de ses dispositions instinctives, afin qu’il puisse faire sans remords ce qu’il savait faire, sans complexe d’infériorité pour l’abandon de son ego !

Balazs Lengyel disait de lui : « On a du mal à reconstituer les événements de sa vie ou même les événements de sa vie sentimentale à partir de ses poèmes. Nous pouvons tout au plus en deviner les grandes lignes. Son univers poétique ne se construit pas dans la sphère de la vie personnelle mais au dessus de celle-ci comme son essence distillée. » Malgré quelques poèmes personnels particulièrement beaux dont A la fin de la vie (Az élet végén), Weöres semble peu intéressé par sa personne et son entourage immédiat ce qui, d’ailleurs, lui été souvent reproché.

Oui, c’est ce que j’évoquais aussi un peu plus tôt. L’univers poétique qui se construit au dessus de la vie personnelle dont il est l’essence distillée, selon la belle formulation de Balázs Lengyel, démontre la suprématie du posse (pouvoir) sur l’esse (l’être). Cette conception, qui n’est pas sans rappeler le modèle de Dickinson (dont les poèmes ont d’ailleurs été traduits par la femme de Weöres, Amy Károlyi) est une apologie de la foi dans les possibilités poétiques.

« Je suis las d’être enfermé dans un corps masculin », remarque-t-il amèrement dans Nocturnum, un ton qui n’est pas loin de la lassitude et du scepticisme de György Petri.

Mais chez Weöres, ce soupir est imprégné d’une sérénité inspirée par un ordre universel qui transcende la confiance et le scepticisme. En tant qu’Ariel, il n’est pas enfermé dans son époque, dans son ère historique, dans son corps d’homme ! Comme si l’aporie typiquement européenne et moderne que Babits formule ainsi : « mon poème ne peut avoir d’autre protagoniste que moi » ne se présenterait pas sur ce chemin weoresien-dickinsonien. Ici, le problème de l’épilogue lyrique est d’une nature tout à fait opposée. Cet univers lyrique en transition est dépourvu de centre parce que les allégories qui le gouvernent et forment son destin s’écrivent dans le monde de l’imaginaire, depuis le futur. A cet égard, cette position est très postmoderne La vision du monde de Weöres peut être reliée à une schématisation de l’allégorisation du désir, des consommateurs, de la fin du XXe siècle. Seulement, la vision du monde du consommateur est dominée par l’allégorisation du désir, Weöres lui place cette vulnérabilité sous l »emprise de son imagination, elle subsiste au fil du temps sous différentes formes et configurations.

Sándor Weöres est souvent qualifié de poète protéiforme qui change de voix, d’aspect et de sexe avec un naturel déconcertant (comme le montre bien le poème Xenia). Mais sa métamorphose la plus spectaculaire est Erzsébet Lónyai alias Psyché, poétesse imaginaire du XIXe siècle. Est-il vrai qu’à la parution du livre, beaucoup ont pensé que Weöres avait découvert une poétesse de talent bien réelle ? Pourquoi cette œuvre représente-t-elle plus qu’un simple travestissement ?

Psyche exprime la forme cohérente et finalement élaborée de la destinée mouvante du transformiste. Elle est plus qu’un travestissement parfait car elle a un enjeu existentiel : cette œuvre est l’icône cristallisée, en contrepoint, d’un univers poétique construit sur les possibles. Ce bal masqué poétique n’est pas un jeu imaginaire avec le langage, inspiré par les muses, mais l’histoire rêvée où le « cela aurait pu être » devient plus réel que la réalité du « cela est ».

L’histoire personnelle d’Erzsébet Lónyay qui aurait vécu à l’époque de Ferenc Kazinczy incarne la possibilité d’un destin.

Dans cette mesure, Psyché est le pendant de l’art poétique instantané et dissimulé caractéristique de Weöres : non seulement, du point de vue du sexe qui accompagne l’androgynie de son imagination, mais aussi du point de vue de la physiologie de la cristallisation du destin. Le poète sans ego s’épanouit dans l’espace d’un ego imaginaire significativement élargi. L’aventure protéiforme n’a de sens que si elle a un enjeu : Psyché n’est pas seulement un jeu linguistique gratuit, le plaisir du texte en quelque sorte, mais c’est surtout une dangereuse aventure existentielle, une passion et des gravitations de destins écrits dans l’imaginaire.

« Il est impossible de séparer la poésie de Weöres de son activité de traducteur. Les deux sont de la même étoffe. Weöres le traducteur a les mêmes préoccupations que Weöres le poète : ce qui lui ressemble. Il est intéressé donc par deux choses : le plus ancien et le plus récent. » (Ágnes Nemes Nagy) Quelle était l’influence de son activité intense de traducteur sur sa production littéraire ?

La traduction a encore enrichi sa palette protéiforme. Il est vrai que son œuvre de traducteur est riche de textes anciens et contemporains. Les gestes linguistiques l’ont aidé à mettre au point le style de ses propres longs poèmes mythologiques, tandis que, dans le contexte contemporain, il pouvait élargir les possibilités linguistiques à l’horizon du présent. Je ne veux pas dire en cela que, par exemple, les motifs des Métamorphoses (Átváltozások) s’inspirent directement des sonnets de Mallarmé, mais plutôt que les modalités poétiques créées par son illustre prédécesseur ont pu donner de l’espace et du souffle à la synthèse que constitue ce grand cycle de poèmes de Weöres. Comme si quelqu’un avait déjà auparavant mis en place les fondements d’une logique lyrique particulière et que ceux-ci avaient pu être appliqués aux Métamorphoses. Et bien sûr, dans l’univers ouvert du poète, l’hermétisme ne pouvait tout simplement pas se faire étouffant, simplement, l’orientation de l’écriture aérienne des vers de Mallarmé a pu donner une empreinte classique à la simplification et à la synthèse.

Dans les années 1960-1970, la traduction de poèmes représentait une source de revenu pour les poètes qui ne bénéficiaient pas du soutien du régime.

Weöres aussi travaillait énormément à partir de traductions brutes, on exigeait de lui qu’il traduise à partir de langues qu’il ne maîtrisait pas. Cette pratique a donné naissance à nombre de chefs-d’œuvre.

La poésie de peuples lointains a été interprétée par les plus grands de la littérature hongroise ; nous pouvons nous réjouir de cette grande période de traduction de la poésie hongroise. Kálnoky, Vas, Weöres, László Nagy, Dezső Tandori – presque tous les génies de la poésie étaient aussi de grands traducteurs – et les œuvres traduites sont devenues la plupart du temps des poèmes en hongrois de première qualité, de nombreux chef d’œuvres ont ainsi vu le jour.

Après Weöres, le poète hongrois s’est-il mis à écrire d’une manière différente ? Son héritage est-il libérateur ou intimidant ? Quelle partie de son œuvre vous est particulièrement chère ? Comment définiriez-vous votre relation avec la poésie de Weöres ?

L’une de mes expériences les plus formatrices est la découverte de l’héritage poétique de Weöres. Son esprit me sert d’exemple, je le suis sur plusieurs points : l’idée de métamorphose, la perte de l’ego, l’enjeu et le danger de créer des univers imaginaires. Dans certaines phases de ma vie, il est devenu mon imago en poésie : son œuvre représentait un langage poétique impressionnant, qui à la fois intimidait et poussait à l’imitation. J’ai dû apprendre à prendre mes distances avec cet univers poétique dévorant, difficile à saisir. L’utilisation poétique des structures musicales, fugues, capriccios et symphonies, est particulièrement importante pour moi. De même que les chants orphiques basés sur la monotonie de la permutation. En tous cas, son héritage est toujours actuel et peut conduire à la découverte d’une sonorité universelle : persister dans le pari de l’abandon de l’ego qui permet au moi dépourvu d’ego de se muer, dans le chant commun, en une forme élaborée de destin individuel. Il nous enseigne aussi à trouver le courage de bâtir à partir de topos – lieux communs, à construire, par la précision et la puissance de l’énergie poétique, un espace commun sur les lieux communs. Sa manière d’éviter le vidéo clip lyrique et de maîtriser les débordements de l’imagination l’illustre bien. Weöres est un artiste que l’on peut suivre avec confiance car il est unique et inimitable.

Interview, traduction : Gábor Orbán

Relecture : Anne Veevaert

Quelques poèmes de Weöres en traduction française :

Si l’on te demande qui tu es, dis ceci

Je suis de l’espèce du vent,

du cours du fleuve,

de la goutte de pluie,

du volt d’oiseau

et du claquement des sabots sur le plancher.

Mais le vent est-ce l’air ?

Le courant et la goutte sont-ils l’eau ?

Le vol est-il l’oiseau

et le claquement des sabots sur le plancher est-il de bois ?

Car le vent s’interrompt,

l’air non,

mais sans vent il est mort.

L’oiseau s’est échoué,

s’est déguisé de neuf

et dissipé en cent nouvelles formes –

son vol pourtant n’a pas duré

sans qu’il se soit perdu.

Je ne sais rien de plus sur moi

et pourquoi savoir plus

car je ne serais plus le même

si j’en savais davantage.

Je ne suis pas encore entier

et quand je pourrai l’être,

je serai plus afin

d’être tout en moi-même.

Je ne suis pas encore

et je ne vivrai pas :

je serai plus complet

que la vie, une fois mort.

Dis cela, si l’on te demande qui tu es.

(Poèmes adaptés par André Doms et Anikó Fázsy, Dix-sept poètes hongrois, L’arbre à paroles, 1995)

Xénie

Femme j’étais et sur mon corps délicat j’accueillais mon maître,

comme un instrument à cordes sensible accueille le joueur virtuose,

afin que d’étoiles aiguës et menues étincelle mon sang,

de ma plante des pieds tendre et chatouilleuse à la racine de mes cheveux,

fourmillante armée au fond de mes coquillages aux capillaires bleus,

entrecuisses, cou, lobe d’oreille, paume, tout donnait et tout prenait miel,

nombre de berceaux angéliques à l’abri dans mon ventre fier

s’ouvraient de volupté, mes seins excités se tendaient,

ma croupe allait sa danse, ardente buée sur mes yeux et mes lèvres,

exténuement fiévreux, ma douce peau en pleurait de perles,

par ma bouche oubliée béante bondissait au-dehors mon cœur :

ô que j’envie la pute infâme ! à présent que je ne suis qu’un homme.

(Traduction de Maurice Regnaut, Nouvelle poésie hongroise, Caractères, 2001)

Poèmes univers (extrait)

I

Bénie la nudité première

II

Lances pointées sur tes yeux : étoiles.

III

La chanson te consacre oiseau.

IV

Dieu sur toi : larme infinie ; Dieu en toi : infini sourire.

V

D’un noir d’aile.

VI

Œfscurité.

VII

L’univers a son nid dans ton œil.

VIII

Lit du fleuve de tes actes : ta vie.

IX

Semailles de chair moisson d’os.

X

Anomalys.

(Traduction de Maurice Regnaut, Nouvelle poésie hongroise, Caractères, 2001)

A la fin de la vie

Je traversai toute ma vie, somnolant.

Comme dans un songe, les images défilaient,

je ne faisais rien, les choses m’arrivaient,

dans un demi sommeil, j’écrivis mille poèmes

dans des volutes de fumée, comment, je l’ignore.

De l’âge le plus tendre jusqu’à ce jour, toujours

un commando de femmes m’emmaillotait,

m’assoupissait, incapable d’agir, de vivre,

je sommeillais à midi, j’écrivais à minuit,

je volais dans le noir, telle la chauve-souris,

mes yeux de l’intérieur remplaçant mes vrais yeux.

Si sagesse ou folie, quelque douleur,

auraient pu menacer de m’anéantir

mes soupapes, trop solides, jamais n’éclataient,

dedans, tout bouillait, tourbillonnait, enflait.

Deux cataclysmes mondiaux, des victimes

par centaines de millions, la mort de mes parents

ne suffirent pas à troubler mon sommeil,

si grande soit ma honte, il en est ainsi.

J’ai tout vécu comme dans un film au cinéma,

même si c’était bien moi que l’on envoyait

garder les cochons ou creuser une tombe,

même si les balles sifflaient à mes oreilles,

je dormais pourtant, impassible. Mais maintenant

que la vieillesse me secoue les membres

et trinque avec mes os à travers ma peau,

l’envie me prend de m’éveiller enfin, de courir

goûter aux délices alors négligés,

me réjouir et, regrettant le plaisir, souffrir,

mourir, anéanti par les plaisir tardifs,

dans la puanteur, la crasse, la honte, abandonné,

comme le chien enragé sur un tas de fumier.

Mais tout cela, je le rêve comme le reste.

Si tout ce temps, ne me suis réveillé, je sais,

je ronflerai jusqu’à ma mort. Peut-être,

l’agonie me jettera, éveillé, à la face

le poids de mes négligences ou, peut-être,

me réveillerai-je dans le silence, au-delà du sommeil.

(Traduction brute de Gábor Orbán et Anne Veevaert)

S’en retournant chez soi

C’en est assez du monde

des quatre murs

des étoiles trop proches

de la viande de porc écorchée

de l’iniquité qui frappe les autres

je m’en retourne chez mon père et ma mère

au cercueil

C’en est assez de la souffrance des autres

de mon propre plaisir

de l’acide noir

de la cendre

de la prière damnée

je m’en retourne chez les chiens et les chats de l’an passé

à la pluie sans abri

(Traduction : Judit Rácz, Poésie hongroise, Corvina, Budapest, 1978)