Interview avec Georges Kassai, doyen des traducteurs de la littérature hongroise, linguiste, auteur de méthodes de langue, ancien directeur de recherche au CNRS.

Le catalogue de la BNF comporte 94 entrées au nom de Georges Kassai. Une performance de traduction qui donne le vertige. Sauf erreur de ma part, le nombre de vos ouvrages égale presque celui de vos années. D’où vient votre attirance pour la littérature ? Comment avez-vous commencé votre carrière de traducteur littéraire ?

Le catalogue de la BNF comporte 94 entrées au nom de Georges Kassai. Une performance de traduction qui donne le vertige. Sauf erreur de ma part, le nombre de vos ouvrages égale presque celui de vos années. D’où vient votre attirance pour la littérature ? Comment avez-vous commencé votre carrière de traducteur littéraire ?

Le catalogue en question énumère cent titres, y compris les manuels de langue co-écrits avec Tamás Szende, mais ne tient pas compte des traductions non publiées : une œuvre de Déry, une autre de Bíbó chez Gallimard, etc. Mon intérêt pour la littérature s’explique à la fois par mes lectures d’enfance, (Jules Verne, Charles May, Les étoiles d’Eger, de Géza Gárdonyi ou encore, en poésie, Médaillons d’Attila József, dont je récitais certains poèmes dès l’âge de cinq ans) et par l’influence de mon père adoptif, Andor Németh. Ma première traduction imprimée, publiée en 1942, est d’ailleurs un extrait de sa biographie de Marie-Thérèse.

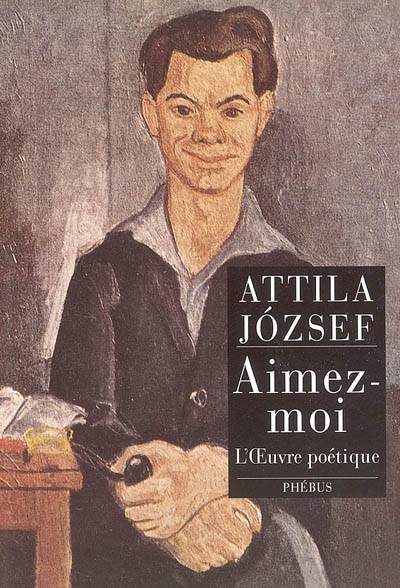

Vous avez traduit en français les œuvres d’une cinquantaine d’auteurs hongrois, dont Sándor Márai, Tibor Déry, Miklós Szentkuthy, György Konrád, Miklós Mészöly, Péter Nádas, Ferenc Sánta et Attila József. Quel écrivain avez-vous préféré traduire ? Je vous soupçonne d’entretenir une relation particulièrement étroite avec Attila József : les éditions Phébus ont en effet publié sous votre direction un volumineux ouvrage contenant l’essentiel de son œuvre poétique et vous avez également traduit certains de ses poèmes.

En effet. J’ai connu personnellement Attila József et c’est moi qui ai suggéré aux éditions Phébus, plus précisément au directeur de l’époque, Jean Pierre Sicre, de publier ce recueil. Certains de mes « auteurs » – Miklós Mészöly. Tibor Déry – étaient devenus de grands amis.

Pourriez-vous nous dire encore quelques mots de votre relation avec Attila József ?

Attila József était un ami intime de mon beau-père, ce dernier est le sujet de deux de ses poèmes et le poète lui en a dédicacé deux autres. Il venait souvent à la maison et, n’ayant pas toujours de domicile fixe, c’est chez nous qu’il entreposait les volumes (invendus) de son recueil « Je n’ai ni père ni mère ». Je garde un souvenir particulièrement vif de sa dernière visite (nocturne). Il était déjà gravement malade (ses médecins soupçonnaient une schizophrénie), après avoir erré dans la ville, sans savoir où il était, il a fini, vers trois heures du matin, par débarquer chez nous, Ma mère est allée chercher un lit de camp et une couette. « Vous avez maintenant une couette bleu azur », lui ai-je dit, faisant allusion à son poème de jeunesse « Présentation ». Pour toute réponse, il a esquissé un sourire amer.

Attila József était un ami intime de mon beau-père, ce dernier est le sujet de deux de ses poèmes et le poète lui en a dédicacé deux autres. Il venait souvent à la maison et, n’ayant pas toujours de domicile fixe, c’est chez nous qu’il entreposait les volumes (invendus) de son recueil « Je n’ai ni père ni mère ». Je garde un souvenir particulièrement vif de sa dernière visite (nocturne). Il était déjà gravement malade (ses médecins soupçonnaient une schizophrénie), après avoir erré dans la ville, sans savoir où il était, il a fini, vers trois heures du matin, par débarquer chez nous, Ma mère est allée chercher un lit de camp et une couette. « Vous avez maintenant une couette bleu azur », lui ai-je dit, faisant allusion à son poème de jeunesse « Présentation ». Pour toute réponse, il a esquissé un sourire amer.

Vous avez souvent travaillé avec d’autres traducteurs (par exemple, Gilles Bellamy, Zéno Bianu). Comment s’est passée votre collaboration ? Quelle est la clé pour parvenir à parler d’une seule voix ?

Outre les noms que vous évoquez, j’ai travaillé avec les poètes Jean Rousselot et Andrée Appercelle, en vertu du principe « Deux avis valent mieux qu’un ». En cela, j’ai suivi l’exemple de László Gara, qui, toujours très attentif aux suggestions de ses collègues, « remettait sans cesse ses traductions sur le métier ». Au demeurant, partager ses préoccupations professionnelles avec des confrères est toujours une source de réconfort.

Vous avez traduit trois romans de Miklós Mészöly, dont deux, Mort d’un athlète (Seuil, 1965) et Variations désenchantées (Phébus, 1994), sont parus en français avant même d’être publiés en hongrois. Comment expliquer cette procédure plutôt inhabituelle ?

Si mes souvenirs sont exacts, Mészöly a adressé directement le manuscrit de Mort d’un athlète aux éditions du Seuil. Son éditeur hongrois hésitant de le publier, le livre a vu le jour à Paris avant de paraître à Budapest. Le recueil intitulé Variations désenchantées est une sélection de textes tirés de Volt egyszer egy Közép-Európa (« Il était une fois une Europe centrale ») et il inclut Magasiskola (« Haute école ») dans son intégralité. Miklós Mészöly est également l’auteur des textes de liaison.

Dans l’article, Attila József et l’idéalisme linguistique, vous mettez en garde contre les dangers du nationalisme linguistique. Certains spécialistes vantent la concision de la langue hongroise et oublient sa tendance à la redondance. Compte tenu de votre longue expérience de traducteur, quelles sont selon vous les forces et les faiblesses respectives du français et du hongrois ?

Dans l’article, Attila József et l’idéalisme linguistique, vous mettez en garde contre les dangers du nationalisme linguistique. Certains spécialistes vantent la concision de la langue hongroise et oublient sa tendance à la redondance. Compte tenu de votre longue expérience de traducteur, quelles sont selon vous les forces et les faiblesses respectives du français et du hongrois ?

Cette vaste question est le sujet de la thèse de doctorat que j’ai soutenue en 1974 à la Sorbonne. Je m’y appuie sur certaines caractéristiques grammaticales des deux langues, car je pense que le style est, entre autres, l’exploitation des données grammaticales de la langue. En hongrois, l’expression des relations spatiales est plus nuancée qu’en français (les suffixes spatiaux hongrois — tól/— től, — ról/— ről, — ból/— ből se traduisent généralement sans distinction par la préposition « de » en français, tandis que le marqueur spatial « à » correspond à la fois aux suffixes –ban/-ben et -ba/be, qui expriment respectivement la station et le mouvement). Ceci a des implications majeures pour la traduction, notamment en ce qui concerne leur emploi métaphorique. En revanche, le français distingue entre cinq temps du passé, alors que le hongrois, qui ne possède que la seule terminaison verbale -t/-tt, ne peut pas rendre directement la différence entre l’imparfait et le passé simple, entre l’acte proprement dit et son arrière-plan narratif, ce qui, naturellement, entraîne de graves problèmes de traduction.

Le fait que le mot hongrois van, troisième personne du singulier de l’indicatif du verbe lenni (être) exprime à la fois l’existence, et (combiné avec le suffixe possessif du nom) la possession, permet au poète – en l’occurrence à Dezső Kosztolányi – de jouer sur cette propriété pour opposer, dans son poème Boldog, szomorú dal* (« Chant du bonheur et de la tristesse »), le bien-être ici-bas à la perte d’une existence idéale (céleste) : itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben (« Je suis ici chez moi dans ce monde, et je ne suis plus chez moi au ciel »). Nombre d’exemples de ce type témoignent du rôle crucial que jouent les catégories grammaticales dans le style. L’exploitation stylistique des préverbes hongrois offre des possibilités étonnantes : dans le roman de Rejtő Jenő Quarantaine au Grand hôtel(1), le commissaire de police menace d’arrêter le détective privé. « Vous ne m’arrêtez pas, vous me gênez seulement » réplique ce dernier. Le jeu de mots est, bien entendu, intraduisible(2).

Le fait que le mot hongrois van, troisième personne du singulier de l’indicatif du verbe lenni (être) exprime à la fois l’existence, et (combiné avec le suffixe possessif du nom) la possession, permet au poète – en l’occurrence à Dezső Kosztolányi – de jouer sur cette propriété pour opposer, dans son poème Boldog, szomorú dal* (« Chant du bonheur et de la tristesse »), le bien-être ici-bas à la perte d’une existence idéale (céleste) : itthon vagyok itt e világban, s már nem vagyok otthon az égben (« Je suis ici chez moi dans ce monde, et je ne suis plus chez moi au ciel »). Nombre d’exemples de ce type témoignent du rôle crucial que jouent les catégories grammaticales dans le style. L’exploitation stylistique des préverbes hongrois offre des possibilités étonnantes : dans le roman de Rejtő Jenő Quarantaine au Grand hôtel(1), le commissaire de police menace d’arrêter le détective privé. « Vous ne m’arrêtez pas, vous me gênez seulement » réplique ce dernier. Le jeu de mots est, bien entendu, intraduisible(2).

Souvent, le français semble se distancer de la réalité qu’il cherche à exprimer. Les stylistiques comparées parlent, à ce sujet, de verbes-signes (faire, mettre, prendre, etc.) au sens général que le hongrois a tendance à rendre par des vocables descriptifs, sinon pittoresques. Ainsi, Júlia Jancsó a raison de traduire cette phrase de Proust : il a mis son pardessus par bebújt felöltőjébe (« il s’est engouffré dans son pardessus »). Dans les traductions hongroises de Proust, les mots et les syntagmes phonétiquement ou sémantiquement accentués se trouvent souvent en tête de phrase, alors que dans le texte original, ils occupent une position finale. L’emploi des discours direct et indirect n’est pas le même dans les deux langues, ce qui entraîne de considérables différences stylistiques.

Vos premières traductions littéraires, notamment les romans de Móricz Zsigmond, La Grande Blanchisserie de Gelléri, ont été publiées en français par l’éditeur hongrois Corvina dans les années 1960. Pourquoi avoir publié ces œuvres difficiles à trouver en France, mais qui s’adressent pourtant à un lectorat francophone ?

Après la publication, en langues étrangères, d’un certain nombre d’ouvrages d’art, de sciences politiques et de vulgarisation, Corvina a créé une collection d’œuvres littéraires hongroises publiées le plus souvent en coédition avec des éditeurs étrangers. Dans ce cadre, après Móricz et Gelléri, j’ai traduit le roman de Magda Szabó, Fresque, coédité par Corvina et les éditions du Seuil à Paris. Pendant longtemps, j’ai cru, comme vous, que ces livres étaient publiés à titre strictement confidentiel, mais un jour, à Paris, notre voisin mélomane m’a offert le journal imaginaire de Franz Liszt paru dans ma traduction chez Corvina dans la série Si X avait tenu son journal intime. Peu de temps après, dans les Alpes françaises, un estivant francophone m’a parlé en termes fort élogieux du Cas du fils Noszty de Mikszáth, traduit en français par Imre Kelemen, et publié par Corvina. Il faut donc croire que cette entreprise de Corvina n’était pas un coup d’épée dans l’eau.

Après la publication, en langues étrangères, d’un certain nombre d’ouvrages d’art, de sciences politiques et de vulgarisation, Corvina a créé une collection d’œuvres littéraires hongroises publiées le plus souvent en coédition avec des éditeurs étrangers. Dans ce cadre, après Móricz et Gelléri, j’ai traduit le roman de Magda Szabó, Fresque, coédité par Corvina et les éditions du Seuil à Paris. Pendant longtemps, j’ai cru, comme vous, que ces livres étaient publiés à titre strictement confidentiel, mais un jour, à Paris, notre voisin mélomane m’a offert le journal imaginaire de Franz Liszt paru dans ma traduction chez Corvina dans la série Si X avait tenu son journal intime. Peu de temps après, dans les Alpes françaises, un estivant francophone m’a parlé en termes fort élogieux du Cas du fils Noszty de Mikszáth, traduit en français par Imre Kelemen, et publié par Corvina. Il faut donc croire que cette entreprise de Corvina n’était pas un coup d’épée dans l’eau.

Votre travail ne se limite pas au champ de la fiction : vous avez traduit des ouvrages de psychanalyse d’Imre Hermann, de Géza Róheim, un essai de sciences politiques d’István Bibó et un livre de mathématiques de Rózsa Péter. Sans oublier la seule grammaire hongroise disponible en français, que vous avez coécrite avec Tamás Szende. Cette insatiable curiosité intellectuelle serait-elle le secret de votre vivacité d’esprit ?

Le choix du livre à traduire dépend souvent du hasard. Je dois mes traductions psychanalytiques à mon ami Miklós Ábrahám, hélas ! trop tôt disparu : il tenait absolument à faire connaître Imre Hermann en France, Un autre ami, le grand linguiste Iván Fónagy, voulait promouvoir Jeux avec l’infini de Rózsa Péter(3). La traduction des deux livres d’István Bibó m’a été confiée par Ibolya Virág, qui travaillait alors chez L’Harmattan, et par Pierre Nora, le célèbre historien, pour Gallimard, cette dernière reste encore inédite. S’agit-il de « curiosité » ? Je préfère parler de témérité : le livre d’Hermann, L’instinct filial(4)contient de nombreuses citations de Freud, en en cherchant les traductions françaises, j’ai lu plusieurs œuvres de psychanalyse ; j’ai aussi bénéficié de l’aide d’Ábrahám, c’est ainsi que nous avons pu fournir une traduction honnête. Outre la grammaire, nous avons écrit avec Tamás Szende trois autres manuels de langue, dont l’Assimil hongrois, plusieurs fois réédité et vendu à un assez grand nombre d’exemplaires.

Ábrahám, hélas ! trop tôt disparu : il tenait absolument à faire connaître Imre Hermann en France, Un autre ami, le grand linguiste Iván Fónagy, voulait promouvoir Jeux avec l’infini de Rózsa Péter(3). La traduction des deux livres d’István Bibó m’a été confiée par Ibolya Virág, qui travaillait alors chez L’Harmattan, et par Pierre Nora, le célèbre historien, pour Gallimard, cette dernière reste encore inédite. S’agit-il de « curiosité » ? Je préfère parler de témérité : le livre d’Hermann, L’instinct filial(4)contient de nombreuses citations de Freud, en en cherchant les traductions françaises, j’ai lu plusieurs œuvres de psychanalyse ; j’ai aussi bénéficié de l’aide d’Ábrahám, c’est ainsi que nous avons pu fournir une traduction honnête. Outre la grammaire, nous avons écrit avec Tamás Szende trois autres manuels de langue, dont l’Assimil hongrois, plusieurs fois réédité et vendu à un assez grand nombre d’exemplaires.

On dit souvent que le nom du traducteur n’est cité que pour critiquer son travail, tous les aspects positifs sont mis à l’actif de l’auteur, de l’œuvre originale. Comment vivez-vous cette constante mise en retrait, cette humilité forcée ?

En réalité, le rôle du traducteur est essentiel. J’ai vécu chacune de mes traductions comme un défi à relever et — je l’admets volontiers — avec un sentiment d’insatisfaction. Même dans ce que je considère comme une réussite, il y a plus d’approximations que de « trouvailles ». Je cherche à me consoler en invoquant le « génie » de la langue qui empêche souvent de rendre les virtuosités de l’auteur hongrois.

Comment jugez-vous la situation de la littérature hongroise traduite en français aujourd’hui, l’offre d’œuvres littéraires hongroises accessibles aux lecteurs français ?

Il faut dire que la notoriété des écrivains hongrois en France est souvent due aux événements historiques. C’est une évidence dans le cas de Tibor Déry, et le (modeste) succès de Sándor Márai n’est pas étranger à son statut de réfugié politique. Mes dernières traductions sont deux romans d’Iván Sándor, le premier a pour toile de fond la Shoah et l’action du second se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Mon collègue Marc Martin a été bien inspiré de recommander et de traduire L’odeur humaine, le roman d’Ernő Szép, qui, à son tour, évoque également les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Je ne souhaite pas qu’une nouvelle tragédie soit à l’origine de cette notoriété : il faut tout mettre en œuvre pour assurer celle-ci par d’autres moyens.

(1)Quarantaine au Grand Hôtel [Vesztegzár a Grand Hoteben], Rejtö (P. Howard) ; traduit du hongrois par Georges Kassai, adapté par Christiane Merigon, Les éditeurs français réunis, 1965

(2)Jeu de mots sur les verbes letartóztat (appréhender, arrêter), feltartóztat (entraver, gêner, intercepter) qui ne se différencient que par leur préfixe.

(3)Jeux avec l’infini : voyage à travers les mathématiques, Rózsa Péter, éditions du Seuil, Paris, 1977. Traduit du hongrois par Georges Kassai

(4)L’Instinct filial, Imre Hermann ; Paris, 1972, Denoël, traduit du hongrois par Georges Kassaï

Interview : Gábor Orbán

Traduction : Anne Veevaert

*Dezső Kosztolányi : Chant du bonheur et de la tristesse

Mon cœur, nul besoin de souffrir.

J’ai désormais du pain, du vin dans ma cuisine.

J’ai toujours de quoi me nourrir.

Je suis un père heureux et ma femme est câline.

Mes arbres croulent au jardin

Et, tout en murmurant, s’inclinent quand je passe,

Me saluent sur mon chemin.

Dans le garde-manger m’attendent à leur place

Noisettes et noix. Le pavot.

Et pour ma couverture, elle est simple, elle est bonne.

Je possède ce qu’il me faut.

J’ai des valises, certes, et j’ai le téléphone.

De grands cœurs me veulent du bien.

Plus de brouillard. Adieu ! Plus d’ivresse brumeuse

Qu’arrosaient des larmes sans fin.

Je ne cherche plus, car ma vie est heureuse,

La moindre faveur. Tout est beau.

Souvent, c’est pour répondre à qui bien me salue

Que je lève alors mon chapeau.

Et mes lampes rougeoient et la lumière afflue.

Je reçois l’électricité.

J’ai l’étui d’argent pur que voici, que je touche.

Mes plumes, pleines de gaîté,

Mes crayons, courent sur le papier. Dans ma bouche

Fume ma bouffarde à loisir.

J’ai du thé tiède pour calmer mes nerfs malades ;

Pour mon corps, pour le rafraîchir,

Des bains. Dans Budapest, dans les quartiers maussades,

Suis-je étranger pour tous les cœurs ?

Que non ! Mon chant est un chagrin qui me tourmente.

Il met des visages en pleurs.

Notre Hongrie a fait de moi son fils qui chante.

Vieux sol qui voulut m’adopter.

Mais la nuit, quelquefois, brusquement j’arrête.

Car la mort me fait sursauter,

M’observant. Je creuse la plancher, suis en quête

Du vieux trésor bien enfoui

Tout comme le malade à la brûlante lèvre

Qui de mon sommeil a surgi

Et veut savoir le sens du rêve qui l’enfièvre.

Ce que je voulais autrefois,

Ma main la cherche. Or, cette quête, hélas, est vaine.

Elle a fouillé tous les endroits.

Tous les recoins, sans jamais ménager sa peine.

Le trésor, mon plus cher émoi,

N’est plus. Je le voulais et je brûlais sans cesse.

En ce monde, je suis chez moi,

Mais ne suis plus chez moi dans le monde céleste.

Adaptation de Jean-Paul Faucher

Dezső Kosztolányi, Ivresse de l’aube, L’Harmattan, 2009