Transcription de l’interview d’András Kányádi avec l’écrivain László Darvasi, réalisée lors de la remise du prix du concours de traduction de l’Institut Liszt, accompagnée de la nouvelle « Kőlépcső », dans la traduction de Mathieu Bougeant.

Les nouvelles proposées dans Isten. Haza. Csal.[1] (Dieu. Patrie. Fam.) faisaient partie d’un projet initial ou c’est seulement après avoir accumulé un certain nombre de textes que vous avez décidé de les réunir dans un recueil sous ce titre très particulier, très connoté ?

Les nouvelles proposées dans Isten. Haza. Csal.[1] (Dieu. Patrie. Fam.) faisaient partie d’un projet initial ou c’est seulement après avoir accumulé un certain nombre de textes que vous avez décidé de les réunir dans un recueil sous ce titre très particulier, très connoté ?

La Hongrie affiche une devise en forme de triptyque qui est « Dieu, patrie, famille ». Une véritable Sainte Trinité. Pour mener une vie juste, il faut vivre selon ce précepte. Mais à regarder derrière les mots, on détecte des problèmes, on se heurte à des difficultés. Les récits se passent aujourd’hui et parlent de la trinité, Dieu, la patrie, la famille, sous forme de nouvelles. Le fait que cela se déroule de nos jours ne pose aucun problème. Le problème, c’est probablement que la nouvelle est un genre mal aimé du lecteur. Si je ne me trompe pas, du lecteur français également.

Le lecteur d’aujourd’hui privilégie le roman, car il pense que dans ce tsunami d’information, le roman lui offrira la plénitude. Le monde est devenu plus petit, mais plus détaillé aussi. L’autre continent est juste à côté. La nouvelle comme échantillon ou concentré dramatique n’offre pas au lecteur l’apaisement du temps dont le roman crée volontiers l’illusion.

Les 33 histoires figurant dans le livre, je m’en suis brusquement aperçu, sont connectées à Dieu, à la patrie ou à la famille. L’idée de la nouvelle que vous avez traduite, je voudrais d’ailleurs vous en remercier, m’est venue en Croatie. En me baladant dans une petite rue surplombant la mer, j’ai vu un homme maigre, perclus de douleurs, cigarette aux lèvres, conduisant une fille difforme, à la tête immense. Le déroulement de la nouvelle s’est immédiatement construit dans mon esprit. Ça m’arrive souvent. C’était comme un film. J’ai vu le père, la fille, les jeunes garçons, la mer et probablement même la mouette. Il m’a suffi de l’écrire. Et en rédigeant, j’ai dû décider de la variante du délit que j’allais utiliser. Du type de délit que je cherchais à mettre en scène dans cette nouvelle. Est-ce qu’il y a eu délit ? Meurtre ? Il y a certainement eu hybris. Dans ce sens, une œuvre ouverte a vu le jour, je vous remercie de l’avoir traduite. Ce qui me vient à l’esprit concernant la traduction c’est que le narrateur hongrois utilise en général trois temps. Ce n’est pas aussi compliqué qu’en français. Présent, passé, futur, auxquels on peut ajouter le style indirect. Quand le narrateur parle au passé, c’est assez neutre. L’atmosphère est plus tendue quand il parle au présent. Parce que tout peut encore arriver. L’histoire n’est pas encore terminée. Dans le présent, il y a toujours un certain frémissement, une certaine excitation. Quand l’histoire est racontée au style indirect, l’ironie domine, car c’est le style qui se prête le mieux à l’utilisation de l’ironie.

Je reprends alors la question : vous avez écrit un certain nombre de textes et seulement ensuite, vous avez donné ce titre au recueil ? Et il se trouve qu’il y en avait 33, c’est bien cela ?

Oui. Au bout d’un certain temps, j’ai commencé à regrouper mes écrits par thèmes. Quand je savais que tel texte pouvait être associé à Dieu, je le mettais d’emblée dans cette catégorie. J’ai beaucoup voyagé dans mes nouvelles. J’ai écrit des nouvelles chinoises, françaises, espagnoles ainsi que des nouvelles sur la guerre des Balkans. Celles-ci [désignant le recueil] se déroulent pour la plupart en Hongrie. Je n’ai pas eu besoin d’effectuer des recherches, de rencontrer des gens, de faire des découvertes. Je connais bien la situation de mon pays, je sais ce qui se passe dans la rue et à la maison. Le défi auquel l’écrivain fait face vient du fait que, même quand on sait qu’il y a un problème, que la tragédie est là, le printemps ressemble à celui de l’année précédente, le vent souffle, le ballon rebondit dans la cour de la même façon qu’avant-hier. Il faut montrer au-delà de la banalité apparente du texte qu’il y a quand même un problème. Qu’on est en danger. Probablement, la tragédie a eu lieu il y a longtemps, mais on ne s’en est pas aperçu.

La nouvelle est un genre littéraire qui ne tolère absolument pas le superflu. En réalité, elle ressemble au sonnet. Peu importe à quel point l’histoire est banale, neutre, à la fin, il faut faire sortir le monde de ses gonds.

Il faut changer tout, de l’herbe jusqu’au ciel. La bonne nouvelle possède une structure très stable, très rigoureuse. Je dis souvent qu’elle ressemble à une équation.

Depuis longtemps, de tous vos livres, c’est A lojangi kutyavadászok (« Chasseurs de chiens de Luoyang ») réunissant précisément des nouvelles chinoises qui est mon préféré, là encore, on a l’impression que, dans un premier temps, l’auteur ne pense pas à la structure, mais que chemin faisant, il s’oriente vers une structure. La première partie du livre est constituée de nouvelles traditionnelles tandis que la deuxième réunit des écrits proches de l’aphorisme avec une très belle interaction entre les deux parties. […] Mais la question que je voudrais poser concerne le genre romanesque auquel, à l’instar de la nouvelle, vous vous êtes essayé avec succès. Quelle est la différence entre les deux genres ?

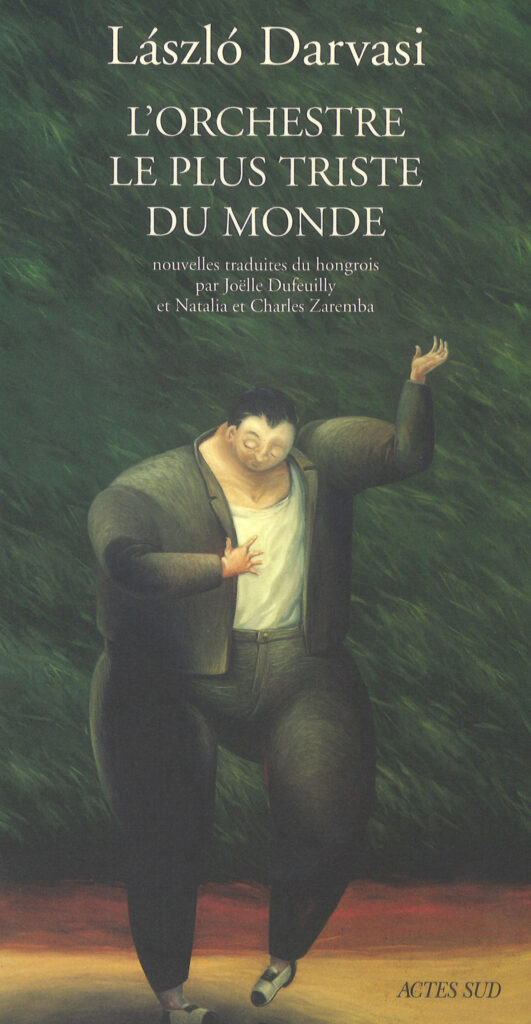

Je voudrais préciser, concernant cet ouvrage [désignant le livre L’Orchestre le plus triste du monde[2]], que j’ai passé deux mois avec le soutien d’une bourse, dans la villa Marguerite Yourcenar, entre Lille et la frontière belge. Un très bel endroit, une merveilleuse région. J’y ai rencontré une éditrice française qui avait travaillé sur ce livre qui est également un recueil de nouvelles hongroises, mais transposées dans un monde très absurde. Isten. Haza. Csal. [3] (Dieu. Patrie. Fam) est un livre beaucoup plus réaliste. Donc, l’éditrice m’a demandé sur quoi je travaillais. J’ai répondu que j’écrivais des nouvelles chinoises : des transcriptions et des histoires de mon invention. Elle a répliqué avec tristesse. « Nous ne pourrons pas les publier, car nos écrivains ont déjà épuisé le thème de la Chine. » Par conséquent, ces nouvelles n’ont pas connu d’édition française. Je ne sais pas, le lecteur français a probablement manqué l’opportunité de découvrir comment un écrivain de la périphérie de l’Europe voit la culture chinoise et comment, quelles caractéristiques il transpose dans son propre pays. En écrivant ces nouvelles chinoises, c’était encore des nouvelles hongroises que j’écrivais, où il est question de la relation entre le pouvoir, l’individu, la personnalité et la violence. Un thème dont l’actualité ne cesse de grandir.

Je voudrais préciser, concernant cet ouvrage [désignant le livre L’Orchestre le plus triste du monde[2]], que j’ai passé deux mois avec le soutien d’une bourse, dans la villa Marguerite Yourcenar, entre Lille et la frontière belge. Un très bel endroit, une merveilleuse région. J’y ai rencontré une éditrice française qui avait travaillé sur ce livre qui est également un recueil de nouvelles hongroises, mais transposées dans un monde très absurde. Isten. Haza. Csal. [3] (Dieu. Patrie. Fam) est un livre beaucoup plus réaliste. Donc, l’éditrice m’a demandé sur quoi je travaillais. J’ai répondu que j’écrivais des nouvelles chinoises : des transcriptions et des histoires de mon invention. Elle a répliqué avec tristesse. « Nous ne pourrons pas les publier, car nos écrivains ont déjà épuisé le thème de la Chine. » Par conséquent, ces nouvelles n’ont pas connu d’édition française. Je ne sais pas, le lecteur français a probablement manqué l’opportunité de découvrir comment un écrivain de la périphérie de l’Europe voit la culture chinoise et comment, quelles caractéristiques il transpose dans son propre pays. En écrivant ces nouvelles chinoises, c’était encore des nouvelles hongroises que j’écrivais, où il est question de la relation entre le pouvoir, l’individu, la personnalité et la violence. Un thème dont l’actualité ne cesse de grandir.

Et la différence entre la nouvelle et le roman ? Pour revenir à la question d’origine…

On ne sait rien du roman. Le roman peut être n’importe quoi. Le roman n’a pas de règles. Le roman fait ce qu’il veut, c’est un animal libre. Et il n’est pas vraiment possible de le dompter. La nouvelle est le fruit d’un dressage. C’est un chien docile. Essayez donc de dompter un roman. S’il en a envie, il va s’étendre sur deux mille pages, s’il le veut autrement, sur quatre-vingt-quinze. Si c’est sa volonté, il sera bouclé en un mois comme Le Rouge et le Noir. Stendhal l’a écrit en un mois et cette œuvre est mondialement connue. Péter Nádas a mis dix ans pour écrire son roman Le livre des mémoires[4]. Moi-même, j’ai déjà écrit quatre grands romans. Je suis en train d’écrire le cinquième. Sur mon mur, il y a un immense tableau rempli de dessins : des arbres généalogiques, des particules, des dates de naissance… Je mobilise énormément de personnages, je travaille sur le 20e siècle dans ce nouveau livre. Parfois, tout le roman est un grand monologue. Le discours d’une seule personne. Le roman de Milán Füst L’histoire de ma femme[5] qu’Ildikó Enyedi vient d’adapter merveilleusement au cinéma est un seul, grand monologue. Bien qu’il y ait d’autres personnages, une seule personne parle tout au long du livre. Simenon était en colère contre Maigret, car c’était lui qui jouissait d’une célébrité mondiale, c’était lui qui se vendait bien. Ces œuvres-là étaient de véritables romans alors que celles qu’il estimait relever de la grande littérature n’étaient pas si célèbres que ça. Ça parle également de l’irrégularité du roman. Ou de sa capacité à échapper aux règles. Est-ce que je peux vous exposer ma théorie ? J’ai une théorie sur la raison de cet état de fait. Pour expliquer pourquoi le roman explose et monte au ciel et se vend très bien tandis que la nouvelle fait la manche au coin de la rue.

Tout est réuni pour que la nouvelle soit le genre phare de notre époque. Elle peut être lue même sur un téléphone pendant un voyage de trois arrêts en métro. Pendant dix minutes, le temps d’attendre le train ou le bus. On lit une nouvelle avant de s’endormir. Avant de faire l’amour. Ou pendant, ou après. Tout est donné pour que la nouvelle se sente bien.

Mais non. En revanche, un mauvais roman peut avoir beaucoup plus de succès qu’une excellente nouvelle. Pourquoi ? À votre idée ? Parce qu’on sait que la nouvelle n’est qu’un fragment. Elle a beau constituer tout un univers, elle reste toujours un échantillon. Le roman est toujours un tout. La plus grande tragédie de l’homme d’aujourd’hui est qu’il ne perçoit pas la plénitude. Ni dans la foi, ni dans la famille, ni en lui-même. Or, il aspire à la plénitude. Il pense ou a le sentiment que le roman peut la lui apporter, que le roman va tout lui donner. C’est une illusion. À mon avis.

[…] J’ai une dernière question avant de donner la parole au public, une question assez récurrente, fréquente et non seulement en relation avec votre création, mais aussi en lien avec certains auteurs contemporains hongrois : que pensez-vous du réalisme magique ?

Une fois, j’ai écrit un roman resté inachevé mettant en scène un mendiant qui se fait voler sa prothèse de main. Le lendemain après avoir écrit ce passage, je lisais dans le journal que la prothèse de main d’un mendiant avait été volée. Dans mon premier grand roman, un montreur de larmes pleurait des pierres noires sur lesquelles poussaient plus tard des arbres noirs. Une fois, on m’a montré un article de journal évoquant le cas d’un enfant noir qui pleurait des pierres. La réalité nous poursuit en permanence. Elle peut autant que la fantaisie la plus débridée. Je travaille sur un roman dont le protagoniste est un jardin. Je me suis rendu compte il y a peu (j’en suis à peu près à six cents pages, ce sera un livre volumineux) que le jardin n’a pas encore parlé. Il y a quelques mois (je l’écris depuis des années) il s’est mis à parler. Comme les gens qui l’ont visité. Il répond, pose des questions, fait son mystérieux, dit des méchancetés. Je considère que tous les êtres, tous les objets ont une âme. Et s’ils ont une âme, ils savent articuler. Si c’est le réalisme magique, je l’accepte, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas.

Une fois, j’ai écrit un roman resté inachevé mettant en scène un mendiant qui se fait voler sa prothèse de main. Le lendemain après avoir écrit ce passage, je lisais dans le journal que la prothèse de main d’un mendiant avait été volée. Dans mon premier grand roman, un montreur de larmes pleurait des pierres noires sur lesquelles poussaient plus tard des arbres noirs. Une fois, on m’a montré un article de journal évoquant le cas d’un enfant noir qui pleurait des pierres. La réalité nous poursuit en permanence. Elle peut autant que la fantaisie la plus débridée. Je travaille sur un roman dont le protagoniste est un jardin. Je me suis rendu compte il y a peu (j’en suis à peu près à six cents pages, ce sera un livre volumineux) que le jardin n’a pas encore parlé. Il y a quelques mois (je l’écris depuis des années) il s’est mis à parler. Comme les gens qui l’ont visité. Il répond, pose des questions, fait son mystérieux, dit des méchancetés. Je considère que tous les êtres, tous les objets ont une âme. Et s’ils ont une âme, ils savent articuler. Si c’est le réalisme magique, je l’accepte, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas.

Une toute dernière question […] Dans vos romans, l’histoire joue un rôle très important, elle offre son cadre au récit. Pourquoi telle et telle période, comment choisissez-vous vos voyages dans le temps ?

Mon premier roman se déroule aux 16e et 17e siècles. C’était une période assez horrible en Europe avec la guerre de Trente Ans et la domination turque. La Hongrie a cessé d’exister sous forme d’état indépendant. Mon roman suivant se déroule au 18e siècle, à une époque où en Hongrie, se déroulait un épouvantable procès en sorcellerie, rappelant les procès de tendance. Le récit que je campe au 19e siècle a pour fond une énorme crue. L’action s’organise toujours autour d’une grande tragédie qui bouleverse notre vie, notre univers. Qui marque un changement. Pour l’instant, je suis au 20e siècle qui est sans doute unique. Il ne sera à nul autre pareil dans l’histoire de l’humanité. Soit on se ressaisit rapidement, soit… Mais il ne se répétera pas. Ainsi, petit à petit, l’œuvre littéraire avance, jusqu’à aujourd’hui.

Je vois là une démarche qui me rappelle Mészöly qui reconstitue l’époque romaine de l’histoire de la Hongrie. Certains événements se reproduisent, une superposition des paysages, des objets. Dans vos textes, on trouve également des allusions à Mészöly. C’est un écrivain que vous aimez bien.

Il y a une différence considérable. Je ne sais dans quelle mesure le public connaît l’œuvre de Miklós Mészöly. C’est l’un des plus grands écrivains hongrois du 20e siècle. Son œuvre était à la fois balladistique et poétique ; il était très lié au Nouveau roman français. Mais Mészöly était un bourgeois. Un écrivain bourgeois. Moi, comment dire… Le Danube coupe la Hongrie en deux, avec une partie occidentale beaucoup plus bourgeoise. La région qui appartenait à l’ancienne province romaine. La partie orientale est plutôt une contrée de petits bourgeois et de paysans. Le territoire d’où je viens n’a cessé de naître et de disparaître, de renaître pour être encore anéanti. Je n’ai pas d’ancêtres bourgeois. En fin de compte, je n’ai pas de traditions. Moi, j’ai dû tout inventer. C’est très bien. Parce que je suis libre. C’est très mal. Parce que je suis trop libre. Mészöly avait toujours quelque chose à quoi se raccrocher. En tant que bourgeois.

Traduction : Gábor Orbán

Relecture : Anne Veevaert

[1] L’auteur a abrégé le dernier élément du triptyque « család » en « csal », créant ainsi un jeu de mots avec le verbe « csal » signifiant « trahir » en hongrois.

[2] Actes Sud, 2000. Traduit par Joëlle Dufeully et Natalia et Charles Zaremba

[3] Budapest, Magvető, 2015

[4] Plon, 1998. Traduit du hongrois par Georges Kassai

[5] Gallimard, 2016. Traduit par Élisabeth Berki et Suzanne Peuteuil

László Darvasi

László Darvasi

L’escalier de pierre

Titre original : Kőlépcső

(Isten, Haza. Csal., Magvető, Budapest, 2015)

Traduit du hongrois par Mathieu Bougeant,

lauréat du Concours de traduction de l’Institut Liszt

Au-dessus de la mer passait une route. Plus haut encore, des lauriers roses aux fleurs blanches et rouge profond, parmi lesquels verdoyaient des figuiers, recouvraient les terrasses des jardins. Les maisons de pierres centenaires, construites les unes sur les autres, sur les parois de la montagne, ainsi que l’église et le long bâtiment moderne de l’hôpital formaient une rangée blanche. Les villas étaient d’une blancheur éclatante et sur certaines d’entre elles, le vent qui soufflait de la mer agitait le drapeau national. Des vêtements séchaient sur les balcons, des vestes de marin, des uniformes locaux, des jupes et chemisiers de femme, des affaires d’enfant. Ici et là pendait, lugubre, une soutane noire, comme pour signaler qu’un serviteur de Dieu habitait ici. La plage était étroite, bordée de falaises dentelées. La bande de sable jaune serpentait vers le port. L’homme fumait une cigarette, il avait apporté de la bière et des sandwichs dans un sac à carreaux. La fille était assise au bord de l’eau, les vagues venaient lécher ses énormes cuisses. Elle hochait constamment la tête, comme pour frapper l’eau de son front. Tout en exhalant la fumée de sa cigarette, l’homme tira le sac à lui et le fouilla pour y chercher de la bière. Il ouvrit une bouteille et but. Il avait posé sa chemise sur les rochers, mais n’avait pas ôté son pantalon noir. L’homme et la fille étaient déjà venus hier et avant-hier.

Les garçons étaient minces, nerveux et bronzés. De la fraîcheur ombragée des villas, ils couraient vers la mer. Ils n’emportaient rien avec eux, si ce n’est parfois un morceau de pain ou une bouteille de soda, rien d’autre, ni ballon ni bâton, l’eau et la plage leur donnaient tout. Ils couraient pieds nus, leur maillot de bain noir épousant leurs hanches. La peau brune de leur dos était tendue. Impossible de glisser un petit pois sous cette peau. Ils étaient bruyants, sauvages. Ils se bagarraient, s’affrontaient. Sautaient dans l’eau depuis les rochers : là un saut de l’ange, ici un salto, là une simple bombe. Ils se tordaient de rire. L’eau bouillonnait autour d’eux, ils donnaient des coups de pied dans le sable, ils se jetaient des coquillages tranchants à la figure. Ils riaient lorsqu’ils se blessaient au dos ou à la cuisse. Ils se léchaient le sang et se rinçaient à l’eau. L’homme buvait et fumait. La fille était assise dans l’eau peu profonde et hochait la tête. De temps à autre, elle marmonnait quelque chose. L’homme lui répondait, en faisant un signe.

– « D’accord, mais une autre fois. »

Ou seulement « Pas possible. Plutôt demain ».

L’un des garçons avait les cheveux blonds et des traits féminins. Sur ses cils, il aurait pu faire tenir les plus grandes feuilles de laurier-rose. La chevelure lui tombait en boucles sur les épaules. À un moment, il alla voir l’homme, tout en jetant des regards vers la fille.

– « Elle a un problème ? »

– « Elle est malade », dit l’homme.

– « Que lui est-il arrivé ? »

– « Elle est née comme ça. »

Le garçon courut rejoindre les autres. Il poussa un hurlement, il avait trébuché sur quelque chose. Son visage était plein de sable. Ça fit rire les garçons. Ensuite ils allèrent nager sous l’eau. Les bulles à la surface révélaient le chemin emprunté par l’un des garçons. Il refit surface presque vingt mètres plus loin, s’ébroua, tourna sur lui-même, simula la noyade. Alors qu’ils se reposaient et se prélassaient sur les rochers brûlants, le garçon retourna les voir.

– « Je peux avoir une clope ? »

L’homme lui en tendit une.

Le garçon la fuma debout en observant la fille. Une jambe croisée sur l’autre, tel un oiseau aquatique. Il se tenait là, sûr de lui, ne faisait qu’un avec l’eau, le vent, le sable. Ses cheveux blonds étincelaient, il clignait des yeux.

– « Comment s’appelle-t-elle ? »

– « Marica. »

– « Joli nom. Elle reste toujours assise comme ça ? »

– « Elle sait aussi monter cet escalier », dit l’homme en le désignant derrière lui.

– « Elle comprend ce que je lui dis ? »

– « Pas tout », répondit l’homme. « Elle comprend des choses. »

– « Les autres ont dit qu’ils vous avaient déjà vus », dit le garçon en montrant de la tête la rangée de villas. « Vous êtes allés à la messe. Et à l’hôpital. Vous allez aussi souvent au marché. »

– « Oui, c’est une habitude», répondit l’homme en haussant les épaules. « Vous, vous ne venez ici que l’été, n’est-ce pas ? »

Le garçon acquiesça, il se rapprocha de la fille, se pencha légèrement, observant son corps.

– « Elle ne sait pas nager », dit-il.

L’homme secoua la tête :

– « Si, elle sait. »

Le garçon jeta son mégot d’une pichenette et sourit :

– « Elle peut venir avec nous ? »

Il n’y avait nulle moquerie dans la question. Plutôt de la curiosité. Elle semblait aller de soi.

L’homme lança un regard à la fille :

– « Tu veux aller nager avec eux, Marica ?»

La fille hocha la tête.

– « D’accord, mais ne vous éloignez pas du bord. Tu entends ? »

Le garçon détala et appela ses camarades, qui les rejoignirent. Ils encerclèrent la fille, la montrant du doigt et chuchotant, ricanant en douce. La fille avait une tête énorme et un corps en forme de tonneau. Sous ses cheveux fins et parsemés ressortait le rose de son cuir chevelu. Ses seins pendaient, tels deux coussins. Sa peau était blanche. Elle hochait la tête. Elle entra dans l’eau d’un pas lourd, puis s’allongea prudemment. Elle savait vraiment nager. Tout autour d’elle, les garçons pataugeaient et barbotaient, plongeaient sous son corps et, ressurgissant devant elle, ils lui riaient au nez. Ils l’aspergeaient. Ils criaient et piaillaient. Ils nagèrent avec la fille jusqu’au grand rocher, l’éclaboussèrent de tous les côtés et firent demi-tour. Une grosse mouette était assise au sommet du rocher. Elle les regardait comme si elle n’avait jamais rien vu de tel. Elle ne s’envola pas.

– « C’était bien », haleta le garçon lorsqu’ils furent de retour.

– « Vous êtes forts, très forts », déclara l’homme.

La fille s’était déjà rassise au bord de l’eau, elle avait les lèvres bleues et elle hochait la tête.

– « Vous reviendrez demain ? »

– « Bien sûr », répondit l’homme en s’ouvrant une bière. Il leva la tête, regarda le garçon dans les yeux. « Je peux toucher tes cheveux ? »

Étonné, le gamin fit la moue.

– « Mes cheveux, pourquoi ? »

– « Je ne sais pas », répondit l’homme. « Je ne savais pas qu’on pouvait avoir des cheveux comme ça. »

Le garçon éclata de rire et se pencha vers l’homme. Sa peau brune se tendit sur son épaule. Ses cheveux étaient mouillés et collaient en gros épis. L’homme toucha précautionneusement une mèche. Ensuite le garçon partit en courant. L’homme resta assis sur le rivage. Il buvait et fumait. Lançait des galets dans l’eau. Il remua les orteils, alla voir sa fille, regarda ses cheveux. La fille hochait la tête.

Ils revinrent le lendemain et les garçons emmenèrent à nouveau la fille nager avec eux. Ils jouèrent avec elle, cette fois sans l’éclabousser. Ils la testèrent. Savait-elle nager sur le dos ? Elle savait. Savait-elle nager sous l’eau ? Elle savait aussi. Ce qui était étrange en plongeant avec elle, c’était de voir que, même sous l’eau, elle hochait toujours la tête. Même sur le dos, elle hochait encore la tête.

– « Vous vous êtes aventurés trop loin », dit l’homme à leur retour. Entre les corps nerveux et bronzés, un tonneau blanc et lourd. Les lèvres bleues, ils haletaient et leurs yeux aussi étaient emplis du bleu de l’eau.

– « Elle sait nager ! », dirent les garçons en riant.

– « Elle nage mieux que nous », dirent-ils en riant plus fort.

– « Vous êtes allés trop loin », répéta l’homme.

Les garçons ricanèrent, puis s’éloignèrent en courant.

L’homme et la fille étaient encore sur la plage le lendemain. Il soufflait une légère brise. À côté de l’escalier de pierre, un petit arbre tordu semblait hocher la tête. Dans la rue, la poubelle débordait. L’homme alluma une cigarette, but une bière. Les garçons apparurent ensuite au moment où les cloches retentissaient, tous les cinq, dévalant l’escalier de pierre en faisant claquer leurs pieds. Ils jouaient au chat sur la plage entre les rochers. Ils bondissaient, pieds nus, sur des pierres tranchantes comme des rasoirs. Ils se tenaient en équilibre sur leurs mains dans les endroits les plus dangereux. Ils s’enterraient à tour de rôle sous des pierres, des cailloux et du sable. Ils couraient à l’eau en poussant des cris. Ils plongeaient, ressortaient la tête de l’eau en s’ébrouant, hurlaient, sifflaient. Ils ramassaient des oursins, qu’ils jetaient sur la plage. Les oursins remuaient maladroitement, la lumière du jour peignait en bleu leurs aiguilles saillantes. L’un des garçons attrapait des poissons à l’aide d’un bâton cassé en pointe. Il les transperçait sous les branchies, d’un mouvement à peine perceptible. Il était rapide comme l’éclair, mais son regard était songeur. La fille hochait la tête. Les garçons allumèrent un feu, sur lequel ils firent griller leur butin. Ils en apportèrent à la fille. Elle mangea, toujours en hochant la tête. L’envie d’aller nager les reprit. Le petit blond avait la bouche grasse. La fille hochait constamment la tête, elle aussi avait la bouche grasse. L’homme but une grande gorgée de bière :

– « Surtout, ne vous éloignez pas. »

– « Nous n’irons pas loin », dirent les garçons en riant et en se faisant des clins d’œil. « Mais non, nous n’irons pas loin ! »

Ils partirent à la nage, comme les autres fois. Ils tournaient autour de la baleine lente et blanche, joyeux petits dauphins qui sautaient et plongeaient. Ils dépassèrent le grand rocher. La mouette les fixait du regard. Elle ne s’envola pas. L’homme cherchait à les repérer en clignant des yeux, expirant de la fumée. Il ralluma encore une cigarette et but une bonne gorgée de bière. Il secoua la tête. Ensuite il resta debout, le regard fixé au-dessus de l’eau. Mais il ne voyait rien que l’infini. Les bouteilles vides s’amassaient à ses pieds. Les cloches de l’église sonnèrent quelques coups. Une sirène retentit. Quelque part à flanc de montagne, une bétonnière se mit à vrombir. Se tournant vers l’ouest, le soleil descendait. Il commençait à avoir froid. Il finit enfin par apercevoir un point dans l’eau, qui grandissait et se rapprochait. Il mit une main en visière sur les yeux, puis s’assit en poussant un soupir. Comme soulagé.

La fille atteignit la plage, elle n’était pas essoufflée. Elle hochait la tête. Elle s’étendit dans l’eau peu profonde, semblant rêver. L’homme lui ôta quelques algues de l’épaule.

– « J’avais dit que vous nagiez trop loin ».

La fille hocha la tête.

– « La prochaine fois, tu resteras près du bord. D’accord ? »

La fille hocha la tête.

– « Bon, allons-y. »

L’homme saisit la fille sous les bras, la mit debout. Il lui prit la main et la conduisit vers les marches de pierre qui descendaient vers la plage. La fille tremblait, il fallut la tirer. L’homme tenait sa main serrée, faisant ressortir les veines de son bras.

– « N’aie pas peur, tu ne vas pas tomber », dit-il. « N’aie pas peur des escaliers, ma petite fille ».

Elle hocha la tête, puis avança avec l’homme en marchant sur le côté.

Derrière eux s’étendaient, toujours plus sombres, les eaux immenses apaisées par le crépuscule, la mer où ils retourneraient le lendemain. Et le jour suivant. Pendant qu’ils montaient les escaliers encore chauds, la mer vint lécher les quelques traces de pas abandonnées sur le sable de la plage.