Article d’András Kányádi sur l’œuvre littéraire de Károly Kós, un homme aux multiples talents et activités dont celle d’architecte qui sera l’objet de la prochaine exposition de l’Institut culturel hongrois de Paris.

Le transylvanisme est une idéologie qui a pour but la revitalisation spirituelle, historique, géographique et politique de la communauté hongroise qui se retrouve en position minoritaire en Roumanie, au lendemain de la Grande Guerre. La puissance fédératrice de cette théorie incite à la création artistique, tout en substituant à la notion de la patrie celle de la terre natale. Selon Károly Kós, l’un de ses principaux idéologues, la région aurait développé au cours d’un millénaire un psychisme, une « âme » spécifique, fruit de l’échange incessant entre trois cultures — hongroise, saxonne et roumaine –, échange qui n’a cependant jamais abouti à la fusion. Cette particularité expliquerait les nombreuses différences de la Transylvanie et de la mère-patrie hongroise, avec laquelle la cohabitation « par intermittence » n’a pas pu entraîner une identification totale, par exemple l’adhésion au nationalisme au XIXe siècle. Les moments phares de l’histoire transylvaine sont autant d’exemples de conduite morale : fraternité interethnique, tolérance religieuse et refus de conquête territoriale. Pour les illustrer, Kós écrit des textes moralisateurs: qui s’inspirent du passé idéalisé de la région. Dans la philosophie du transylvanisme, l’identité politique nationale cède sa place à l’identité culturelle régionale mais, gouvernée par un souci esthétique, elle déjoue les pièges du provincialisme en créant une forme moderne d’expression identitaire universelle.

Le transylvanisme est une idéologie qui a pour but la revitalisation spirituelle, historique, géographique et politique de la communauté hongroise qui se retrouve en position minoritaire en Roumanie, au lendemain de la Grande Guerre. La puissance fédératrice de cette théorie incite à la création artistique, tout en substituant à la notion de la patrie celle de la terre natale. Selon Károly Kós, l’un de ses principaux idéologues, la région aurait développé au cours d’un millénaire un psychisme, une « âme » spécifique, fruit de l’échange incessant entre trois cultures — hongroise, saxonne et roumaine –, échange qui n’a cependant jamais abouti à la fusion. Cette particularité expliquerait les nombreuses différences de la Transylvanie et de la mère-patrie hongroise, avec laquelle la cohabitation « par intermittence » n’a pas pu entraîner une identification totale, par exemple l’adhésion au nationalisme au XIXe siècle. Les moments phares de l’histoire transylvaine sont autant d’exemples de conduite morale : fraternité interethnique, tolérance religieuse et refus de conquête territoriale. Pour les illustrer, Kós écrit des textes moralisateurs: qui s’inspirent du passé idéalisé de la région. Dans la philosophie du transylvanisme, l’identité politique nationale cède sa place à l’identité culturelle régionale mais, gouvernée par un souci esthétique, elle déjoue les pièges du provincialisme en créant une forme moderne d’expression identitaire universelle.

Cependant, Kós est avant tout un architecte. Dans son optique, la manifestation empirique de la spécificité transylvaine réside dans l’architecture à tourelle, héritée du gothique occidental, elle remplit également une fonction défensive. Dès lors, le souci majeur de Kós en tant qu’écrivain consiste à bâtir un édifice solide pour sa communauté. Et, en un quart de siècle, il réussit à édifier une œuvre littéraire, un « château fort du verbe », qui le place parmi les meilleurs prosateurs hongrois issus de la Transylvanie dans les premières décennies du XXe siècle, aux côtés d’Aladár Kuncz, Miklós Bánffy et Áron Tamási. Il convient donc d’en examiner les fondations, les remparts et la toiture, autant de composantes essentielles de cette architecture savante.

(fondations)

La chronique de l’altérité meurtrière

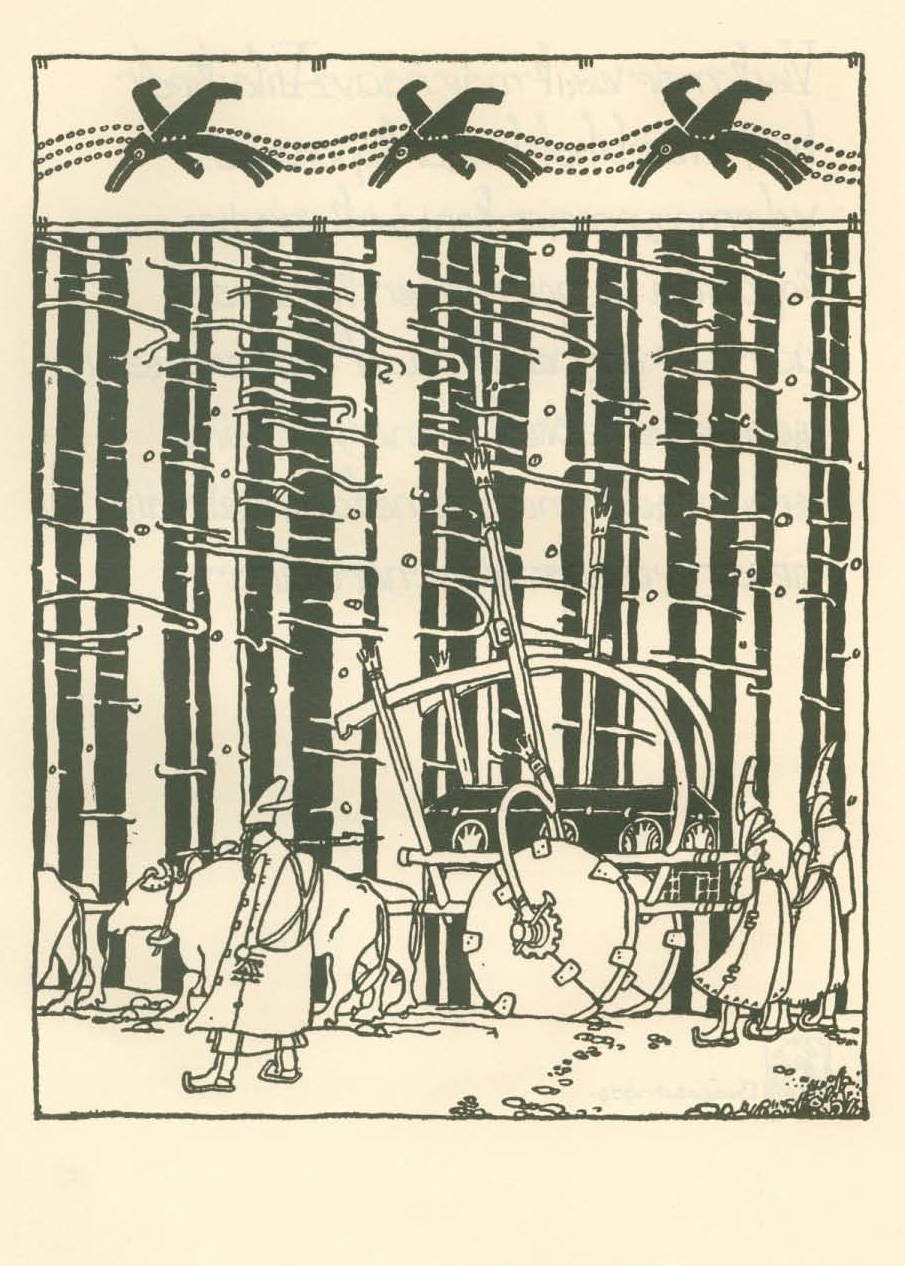

Les débuts littéraires de Károly Kós remontent plus loin que son transylvanisme théorisé. En 1909, il publie dans la revue Magyar Iparművészet « Atila királyról ének » (Chant du roi Attila), un poème en dodécasyllabes imitant à la fois les chroniques rimées et les ballades populaires hongroises. Les remarquables illustrations qui accompagnent le texte sont aussi de la plume de l’auteur, et elles préfigurent son activité de graphiste au sein de sa célèbre maison d’édition qui sera fondée après la guerre. Le poème débute par l’arrivée de deux corbeaux qui annoncent la mort du roi des Huns. Réka, sa première épouse, se rend au palais où les deux princes cherchent désespérément à voir leur père, mais ils se heurtent tous les trois à la méchante souveraine qui invente des prétextes pour repousser le moment de la vérité : le spectre d’Attila finit par désigner l’actuelle reine comme coupable d’assassinat. Au vu du corps, le cœur de Réka se fend de chagrin, tandis que la reine sera exécutée ; rejetée par la terre et l’eau, c’est le feu qui consumera la pécheresse. Par la suite, le texte narre la préparation des obsèques et s’achève sur l’image du cortège funéraire : le roi, qui repose désormais dans son fameux triple cercueil, est transporté vers la Hongrie sur un chariot tiré par des buffles noirs, sous le regard en pleurs de « son pauvre peuple sicule ».

Les débuts littéraires de Károly Kós remontent plus loin que son transylvanisme théorisé. En 1909, il publie dans la revue Magyar Iparművészet « Atila királyról ének » (Chant du roi Attila), un poème en dodécasyllabes imitant à la fois les chroniques rimées et les ballades populaires hongroises. Les remarquables illustrations qui accompagnent le texte sont aussi de la plume de l’auteur, et elles préfigurent son activité de graphiste au sein de sa célèbre maison d’édition qui sera fondée après la guerre. Le poème débute par l’arrivée de deux corbeaux qui annoncent la mort du roi des Huns. Réka, sa première épouse, se rend au palais où les deux princes cherchent désespérément à voir leur père, mais ils se heurtent tous les trois à la méchante souveraine qui invente des prétextes pour repousser le moment de la vérité : le spectre d’Attila finit par désigner l’actuelle reine comme coupable d’assassinat. Au vu du corps, le cœur de Réka se fend de chagrin, tandis que la reine sera exécutée ; rejetée par la terre et l’eau, c’est le feu qui consumera la pécheresse. Par la suite, le texte narre la préparation des obsèques et s’achève sur l’image du cortège funéraire : le roi, qui repose désormais dans son fameux triple cercueil, est transporté vers la Hongrie sur un chariot tiré par des buffles noirs, sous le regard en pleurs de « son pauvre peuple sicule ».

Le texte elliptique fait appel aux connaissances du lecteur, au mépris de la fidélité historique. Attila a eu plusieurs femmes, dont Réka, et il semble avoir péri par les mains d’Ildiko (ou Krimhild), d’origine germanique, au lendemain de son mariage. La « reine » anonyme de Kós est « blonde » et « étrangère », ce qui l’oppose en tout à Réka, elle-même hunnique et brune. La douleur autodestructrice de la première épouse n’est en rien étayée par les chroniques, elle s’était éteinte bien avant les secondes noces du souverain ; au cœur du conflit imaginaire se trouve donc l’altérité, l’étrangère versus l’autochtone. Fasciné par les archaïsmes, Kós n’hésite pas à emprunter des motifs à la célèbre ballade « La femme du maçon Clément » pour mettre en relief les aspects rituels de la mort et du sacrifice, en particulier ses effets de retardement et de deuil. Mais que viennent faire les Sicules endeuillés dans cette histoire ?

La légende de la filiation hungaro-hunnique, alimentée par les chroniques médiévales, survit dans la tradition orale des Székely (Sicules) qui ont une très forte identité régionale ; ils se considèrent comme les descendants de l’armée du prince Csaba, le fils cadet d’Attila, fruit de l’union avec Réka. Et le poème mentionne en effet le nom de Csaba et de sa mère, alors que le frère aîné reste, tout comme la reine assassine, anonyme. Les emprunts folkloriques à l’histoire de la femme sacrifiée ne font que renforcer les liens avec la Transylvanie, car la ballade du maçon a pour scène la cité de Déva, une des résidences historiques des voïvodes transylvains, sans parler de son aire de diffusion : elle est répandue surtout au Pays Sicule. Mais le détail intrigant reste le cheminement du cercueil vers la Hongrie. Si l’on suppose qu’Attila repose au fond de la Tisza, aux alentours de Szeged, rien n’indique que son dernier chemin avait pour point de départ la Transylvanie, un itinéraire allant de l’est à l’ouest. On peut alors se demander s’il ne s’agit pas d’un transylvanisme en germe, dont le terme officiel ne prend naissance que l’année suivante (sous la plume d’Endre Dózsa, président de la Société littéraire transylvaine), et qui fait la part belle à l’identité régionale. Ou bien faut-il voir dans le choix de la figure du « père de la nation » un geste fondateur – à l’instar de L’homme invisible de Géza Gárdonyi, un roman historique très populaire à l’époque –, et, dans la culpabilisation de l’altérité, un procédé classique de la construction identitaire nationale ? L’auteur nous laisse pour le moment dans le doute, et il faudra attendre d’autres textes pour y voir plus clair.

(remparts)

La chronique du paysage et de son âme

Kós arrive à la maturité littéraire avec le texte « le plus cher à son cœur », intitulé Varju nemzetség (Le gentilé Varju). Cette « chronique » devait faire suite à un roman historique sur la condition minoritaire, qui avait été, en 1925, le premier ouvrage publié par la maison d’édition Erdélyi Szépmíves Céh (Guilde Artistique Transylvaine), un autre superbe édifice érigé par Kós offrant 160 livres nés sous la plume d’auteurs transylvains aux lecteurs hongrois de Transylvanie pendant deux décennies. Si Hamueső (Pluie de cendre) d’Irén Gulácsy présente le destin d’une petite ville hongroise devenue roumaine à la suite de la Grande Guerre, Varju nemzetség constitue l’illustration concrète des thèses énoncées par l’auteur dans Kiáltó szó (Parole criée), le célèbre manifeste du transylvanisme, paru en janvier 1921 et dont la perspective historique se voulait supérieure à la tradition austro-hongroise « d’à peine d’un demi-siècle ».

Kós arrive à la maturité littéraire avec le texte « le plus cher à son cœur », intitulé Varju nemzetség (Le gentilé Varju). Cette « chronique » devait faire suite à un roman historique sur la condition minoritaire, qui avait été, en 1925, le premier ouvrage publié par la maison d’édition Erdélyi Szépmíves Céh (Guilde Artistique Transylvaine), un autre superbe édifice érigé par Kós offrant 160 livres nés sous la plume d’auteurs transylvains aux lecteurs hongrois de Transylvanie pendant deux décennies. Si Hamueső (Pluie de cendre) d’Irén Gulácsy présente le destin d’une petite ville hongroise devenue roumaine à la suite de la Grande Guerre, Varju nemzetség constitue l’illustration concrète des thèses énoncées par l’auteur dans Kiáltó szó (Parole criée), le célèbre manifeste du transylvanisme, paru en janvier 1921 et dont la perspective historique se voulait supérieure à la tradition austro-hongroise « d’à peine d’un demi-siècle ».

L’histoire des Varju se déroule au XVIIe siècle, à l’époque de la Principauté et met en scène trois générations de hobereaux protestants de la région de Kalotaszeg, déjà chantée par Endre Ady et connue pour son art populaire. Au-delà des nombreux éléments biographiques, d’une belle fresque sociale et d’une touchante histoire d’amour, le texte illustre deux thèses majeures de la Parole criée : la loyauté envers le pays et l’amour du paysage. D’ordre éthique, la première montre l’attachement à la terre natale et aux idéaux du grand prince Gábor Bethlen dont le règne avait été sans conteste le moment le plus prospère durant l’existence de la petite principauté. Si le pays est constamment menacé par l’ennemi (ottoman, autrichien, voire tartare), la fidélité de ses sujets est mise à l’épreuve par l’intrusion de l’élément hongrois venu de l’extérieur, symbolisée par les Rákóczi (!), qui ignorent tout du génie de la Transylvanie et n’y cherchent que leur intérêt, bassement matériel. Jusqu’au bout, les Varju restent fidèles à leurs principes éthiques (quitte à être qualifiés de « fous »), et malgré les sacrifices, leur lignée perdure, symbolisant l’espoir d’un avenir meilleur. La deuxième thèse, d’ordre esthétique, porte sur le sublime paysage montagneux de la région, la Vlegyásza (Vlădeasa en roumain), à la fois massif et sommet, symbole de pureté et de refuge. C’est là que les personnages du roman se ressourcent, c’est là que leur énergie créatrice s’épanouit. La montagne protège et guérit, elle est l’alliée de l’homme dont elle gouverne le destin avec sagesse ; sa faune (truites, corneilles) et sa flore (pinèdes, cornouillers) participent aux mystères de la vie. Constructeurs acharnés, les Varju trouvent toujours assez de foi et de force pour se redresser après les coups durs infligés par l’Histoire. Leur destin symbolise celui de toute la communauté hongroise de Transylvanie, mise à mal par son nouveau statut de minorité.

Si les illustrations du livre témoignent du style graphique emblématique de l’auteur qui prend sa source dans les recherches esthétiques préraphaélites, en particulier chez William Morris et Walter Crane, les périples des Varju vont aboutir à une ample réflexion sur l’histoire sous la forme d’un essai de morphologie culturelle qui se situe aux antipodes du Déclin de l’Occident de Spengler : la (re)naissance de la Transylvanie, intitulée Erdély, parue d’abord en 1929 aux éditions Genius, à Budapest. Cette synthèse originale fait l’inventaire non seulement historique mais aussi géographique, économique et architectural de la région pour en saisir « l’âme », avant de conclure sur un ton plutôt optimiste que l’avenir de la Transylvanie dépendra des efforts conjugués de ses ethnies qui, sans renoncer à leur appartenance communautaire, devront faire preuve d’une conscience homogène supranationale. Dans Varju nemzetség, la présence des Roumains était déjà assez significative, grâce notamment à la figure du guérisseur Ilia, le vieux montagnard sage aux services de la famille Varju. Le roman suivant va souder la fraternité et la solidarité interethniques, comme la marque idéalisée de la multiculturalité transylvaine.

La chronique de la fraternité révolutionnaire

Budai Nagy Antal históriája (L’histoire d’Antal Budai Nagy) est un récit qui recule dans le temps et nous transporte dans le XVe siècle transylvain, commémorant un important soulèvement paysan survenu en 1437, connu sous le nom hongrois de erdélyi parasztfelkelés ou, chez les Roumains, la « révolte de Bobâlna ». Les raisons de cet événement sanglant sont essentiellement économiques et sociales mais l’intolérance religieuse n’y est pas totalement anodine. En tout cas, elle prend de l’importance dans la fiction où le protagoniste, de retour dans son pays à l’issue des guerres hussites, commence à militer pour la justice sociale en prônant la nécessité de traduire la Bible en hongrois. Kós reprend ici un fait culturel historique, la traduction du Nouveau Testament par deux moines « hérétiques » de l’époque, dont l’un devient dans le texte le maître spirituel de Budai Nagy. Celui-ci arrive à gagner à sa cause tous les opprimés, y compris les paysans roumains, et remporte d’incroyables succès militaires. Comme dans Parole criée, l’auteur met à profit les passages de l’Évangile selon Jean à propos de l’avènement d’un nouveau royaume, mais il s’attarde aussi sur l’effusion du Saint-Esprit décrite dans l’Acte des Apôtres et entraînant la diversité des langues : autrement dit, Kós multiplie les indices d’égalité et de solidarité parmi les habitants de la région amorcés dans ces écrits précédents. La révolte armée est déclenchée par l’exécution des « hérétiques » sur la place principale de la ville de Kolozsvár, et parmi les condamnés on retrouve des Hongrois et des Roumains. Le même équilibre est observé au sein de l’armée des insurgés où l’un des bataillons est dirigé par un chef d’ethnie roumaine. Les amours non consommées du protagoniste sont sacrifiées sur l’autel des intérêts de la communauté : le message de l’unité est clair, quitte à frôler l’utopie. Et si le récit s’achève sur la disparition légendaire du protagoniste aux allures christiques, l’espoir de son retour, tout comme celui de la rédemption, reste vivant.

Budai Nagy Antal históriája (L’histoire d’Antal Budai Nagy) est un récit qui recule dans le temps et nous transporte dans le XVe siècle transylvain, commémorant un important soulèvement paysan survenu en 1437, connu sous le nom hongrois de erdélyi parasztfelkelés ou, chez les Roumains, la « révolte de Bobâlna ». Les raisons de cet événement sanglant sont essentiellement économiques et sociales mais l’intolérance religieuse n’y est pas totalement anodine. En tout cas, elle prend de l’importance dans la fiction où le protagoniste, de retour dans son pays à l’issue des guerres hussites, commence à militer pour la justice sociale en prônant la nécessité de traduire la Bible en hongrois. Kós reprend ici un fait culturel historique, la traduction du Nouveau Testament par deux moines « hérétiques » de l’époque, dont l’un devient dans le texte le maître spirituel de Budai Nagy. Celui-ci arrive à gagner à sa cause tous les opprimés, y compris les paysans roumains, et remporte d’incroyables succès militaires. Comme dans Parole criée, l’auteur met à profit les passages de l’Évangile selon Jean à propos de l’avènement d’un nouveau royaume, mais il s’attarde aussi sur l’effusion du Saint-Esprit décrite dans l’Acte des Apôtres et entraînant la diversité des langues : autrement dit, Kós multiplie les indices d’égalité et de solidarité parmi les habitants de la région amorcés dans ces écrits précédents. La révolte armée est déclenchée par l’exécution des « hérétiques » sur la place principale de la ville de Kolozsvár, et parmi les condamnés on retrouve des Hongrois et des Roumains. Le même équilibre est observé au sein de l’armée des insurgés où l’un des bataillons est dirigé par un chef d’ethnie roumaine. Les amours non consommées du protagoniste sont sacrifiées sur l’autel des intérêts de la communauté : le message de l’unité est clair, quitte à frôler l’utopie. Et si le récit s’achève sur la disparition légendaire du protagoniste aux allures christiques, l’espoir de son retour, tout comme celui de la rédemption, reste vivant.

Les grands perdants de la solidarité ethnique transylvaine dans ce texte publié en 1932 aux éditions de la Guilde semblent être les Saxons dont le statut historique de bourgeois ne permettaient pas d’épouser les idéaux paysans et qui se réjouissaient de l’extermination de l’armée révolutionnaire. Mais Kós fait amende honorable auprès de cette troisième communauté majeure de la région : l’année suivante, il publiera la co-traduction (avec le poète Jenő Dsida) du roman « bourgeois » d’Adolf Meschendörfer, auteur saxon de Transylvanie, Die Stadt im Osten (La ville à l’est), sous le titre de « Corona ». Et par ce choix, il semble préparer les travaux de finition de son monument littéraire commencé vingt-cinq ans auparavant.

(toiture)

Le bâtisseur de pays, l’altérité réconciliée

Az országépítő, roman historique paru en 1934 aux éditions de la même Guilde, est considéré généralement comme la somme de l’œuvre littéraire de Kós, récompensé par le prestigieux prix hongrois Baumgarten. L’auteur revient au moment de la fondation du pays, le royaume de saint Étienne, et la figure du souverain, contrairement au titre, n’est pas au premier plan : les personnages transylvains ont autant, voire plus d’importance. A commencer par la mère du roi, Sarolt, fille du voïvode transylvain, caractérielle et intrépide, qui, lassée de son entourage, finit par se réinstaller en Transylvanie. Il y a aussi l’oncle insaisissable, le voïvode Gyula, sans le soutien duquel le futur roi ne pourra pas hériter du bâton de souverain, et qui par la suite devient un rival redoutable. Le roman s’intéresse longuement à la campagne militaire qui a fini par le chasser mais, à la longue, le voïvode s’avère indéracinable car ses enfants reprendront le pouvoir. Parmi les héros, on trouve également Csanád, le vaillant préfet (ispán) transylvain, qui assure les succès militaires indispensables au maintien du pouvoir royal, mais aussi l’adversaire de celui-ci, le puissant seigneur Ajtony, le bras droit du voïvode qui retourne les armes contre le roi. Saint Étienne a beau s’imposer par la force, jamais la Transylvanie ne sera complètement soumise à son pouvoir : voilà le message essentiel du texte, en conformité avec l’idéologie du transylvanisme qui insistait sur le passé millénaire et indépendant de la région.

Az országépítő, roman historique paru en 1934 aux éditions de la même Guilde, est considéré généralement comme la somme de l’œuvre littéraire de Kós, récompensé par le prestigieux prix hongrois Baumgarten. L’auteur revient au moment de la fondation du pays, le royaume de saint Étienne, et la figure du souverain, contrairement au titre, n’est pas au premier plan : les personnages transylvains ont autant, voire plus d’importance. A commencer par la mère du roi, Sarolt, fille du voïvode transylvain, caractérielle et intrépide, qui, lassée de son entourage, finit par se réinstaller en Transylvanie. Il y a aussi l’oncle insaisissable, le voïvode Gyula, sans le soutien duquel le futur roi ne pourra pas hériter du bâton de souverain, et qui par la suite devient un rival redoutable. Le roman s’intéresse longuement à la campagne militaire qui a fini par le chasser mais, à la longue, le voïvode s’avère indéracinable car ses enfants reprendront le pouvoir. Parmi les héros, on trouve également Csanád, le vaillant préfet (ispán) transylvain, qui assure les succès militaires indispensables au maintien du pouvoir royal, mais aussi l’adversaire de celui-ci, le puissant seigneur Ajtony, le bras droit du voïvode qui retourne les armes contre le roi. Saint Étienne a beau s’imposer par la force, jamais la Transylvanie ne sera complètement soumise à son pouvoir : voilà le message essentiel du texte, en conformité avec l’idéologie du transylvanisme qui insistait sur le passé millénaire et indépendant de la région.

Le roi apparaît surtout comme la victime de sa lourde tâche de construction : il sacrifiera, à l’instar de tous les bâtisseurs (comme le héros de la ballade, le maçon Clément !), ses êtres les plus chers. Chaque triomphe militaire exigera la vie de l’un de ses enfants, et il finira par se retrouver avec un royaume achevé mais sans descendance. Émaillé de nombreuses scènes de bataille, le texte ne cesse de souligner l’importance de la construction : s’il commence par la scène de l’édification de l’église à Székesfehérvár, futur siège royal, le titre métaphorique du livre se dévoile vers la fin lors d’une autre scène de construction, celle de l’église de Marosvár. Il s’agit du dernier territoire conquis par les armes du roi, la porte d’entrée en Transylvanie, dont le sol est tellement solide qu’on pourrait « édifier tout un pays dessus », assure-t-on dans le roman. Et la cité de Gyulafehérvár, la capitale transylvaine, n’est pas en reste, elle exerce une mystérieuse et constante fascination sur Étienne jusqu’à la fin de sa vie, à l’image de sa foire bariolée longuement détaillée.

A l’inverse du chant sur Attila, le livre propose un autre itinéraire spirituel au lecteur, allant cette fois-ci de l’ouest à l’est ; le protagoniste semble être davantage attiré par l’épouse brune du voïvode, une Grecque originaire de Constantinople (ville fétiche de l’écrivain) que sa propre femme bavaroise, une grande blonde aux yeux bleus. On retrouve donc les deux reines d’autrefois, les deux rivales, mais sans l’accusation identitaire de la chronique rimée : désormais, les notables germaniques vivant à la cour royale et dépositaires de la culture occidentale sont tout aussi indispensables au bon fonctionnement du pays que les architectes grecs ou l’armée sicule. Saint Étienne réussit à bâtir un pays multinational, même si la Transylvanie lui échappe un brin. En guise de conclusion, il faut s’interroger sur les deux dynamiques géographiquement opposées qui encadrent l’œuvre littéraire de Kós et qui se rattachent aux « ancêtres » des Hongrois, le peuple d’Attila et les enfants d’Árpád. En fin de compte, Kós semble développer la célèbre métaphore d’Ady, le komp-ország – qu’il évoque d’ailleurs plus tard lors d’une polémique autour du transylvanisme -, ce « pays du bac » : les Hongrois se trouvent entre les deux berges, l’Occident et l’Orient, sans vraiment pouvoir accoster. Ils migrent tantôt vers l’ouest, comme le cercueil d’Attila, avec la nostalgie des origines, tantôt vers l’est, comme les envies de saint Étienne, avec le sentiment de frustration de ne pas tout maîtriser. Le transylvanisme apparaît donc à Károly Kós, maître bâtisseur et chroniqueur infatigable, comme une solution idéale à ce dilemme millénaire, un rêve d’harmonie qui incite à la création et qui, en même temps, donne une lueur d’espoir à l’angoissante condition minoritaire.

András Kányádi

Illustrations : Károly Kós, Atila királról ének (Magyar Iparművészet, 1909 / n° 8)